皆さんは「鼻行類(ハナアルキ)」という生き物をご存じですか?

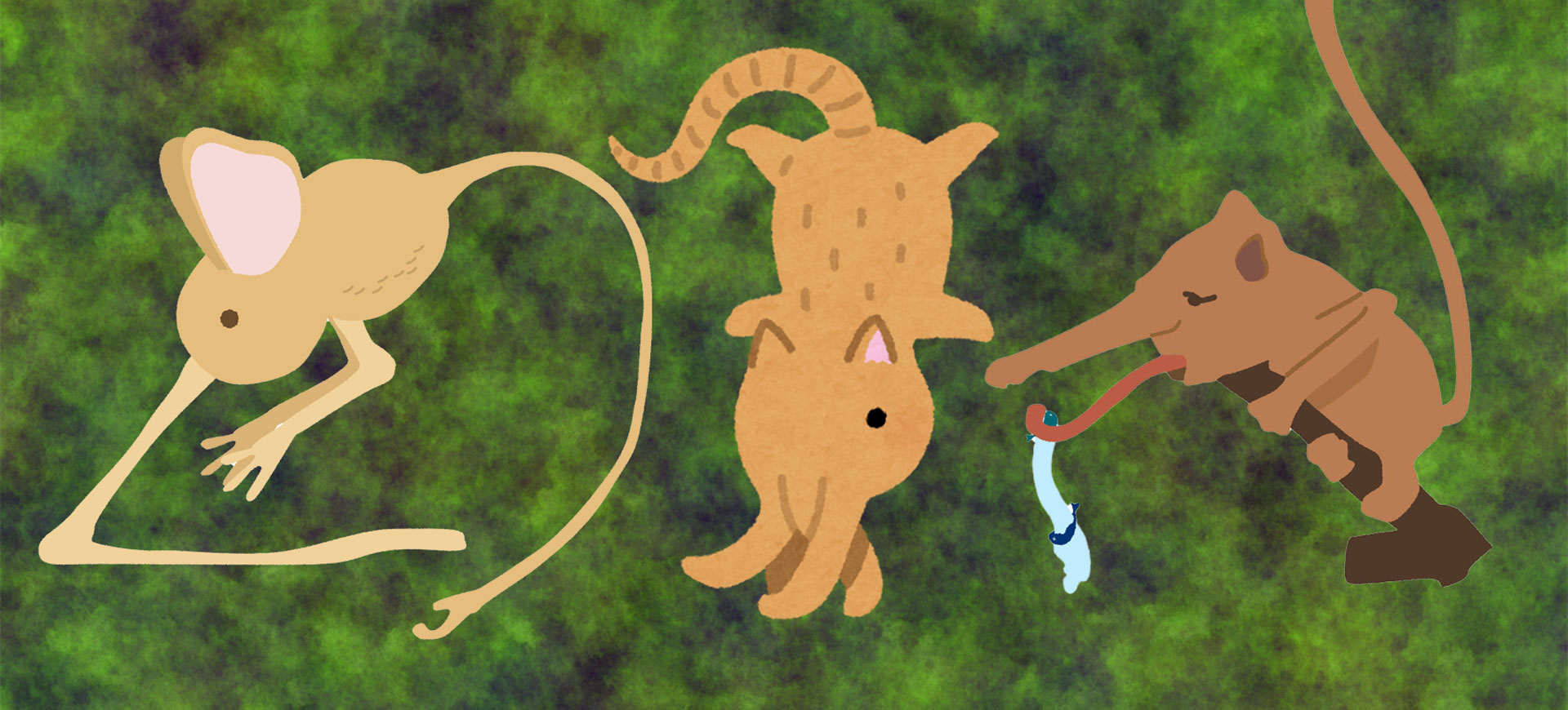

とりあえず、イラストを見てもらいましょう……。

鼻行類とはその名のとおり、特殊な構造の鼻をもつ哺乳類の仲間です。

多くの皆さんにとってはあまり聞き覚えのない生き物だと思います。それもそのはず。鼻行類は、南太平洋の「ハイアイアイ群島」にしか生息していないのです。

鼻行類はどこに生息してるの……?

鼻行類の紹介の前に、ハイアイアイ群島について説明しておきます。

この島を発見したのは、スウェーデン人のエイナール・ペテルスン=シェムトクヴィストという人物です。第二次世界大戦中の1941年、日本軍に捕らえられていた彼は捕虜収容所から脱走し、偶然にもハイアイアイ群島のひとつ・ハイダダイフィ島に漂着。同地で、奇妙な動物たちと出会うことになります(ただ、これより50年ほど前に書かれた有名な詩の中にも鼻行類と思しき内容の記述があり、島や鼻行類の前史ははっきりしません)。

ハイアイアイ群島には鼻行類の他にも、ニュージーランドをはるかにしのぐほど多くの固有種群が見られます。このことから、遅くとも白亜紀後期……恐竜が闊歩した時代には大陸から完全に分離し、個性豊かな生き物たちが繁栄してきたと考えられています。

ちなみに、ハイアイアイ群島には先住民(フアハ=ハチ)も住んでいましたが、ペテルスン=シェムトクヴィストが持ち込んだウイルスによって、嘆かわしいことに発見から数か月で滅んでしまいました。

鼻行類ってどんな生き物……?

それでは、ユニークな鼻行類の世界をご紹介しましょう。この章では、代表的な鼻行類の生き物を3種紹介します。

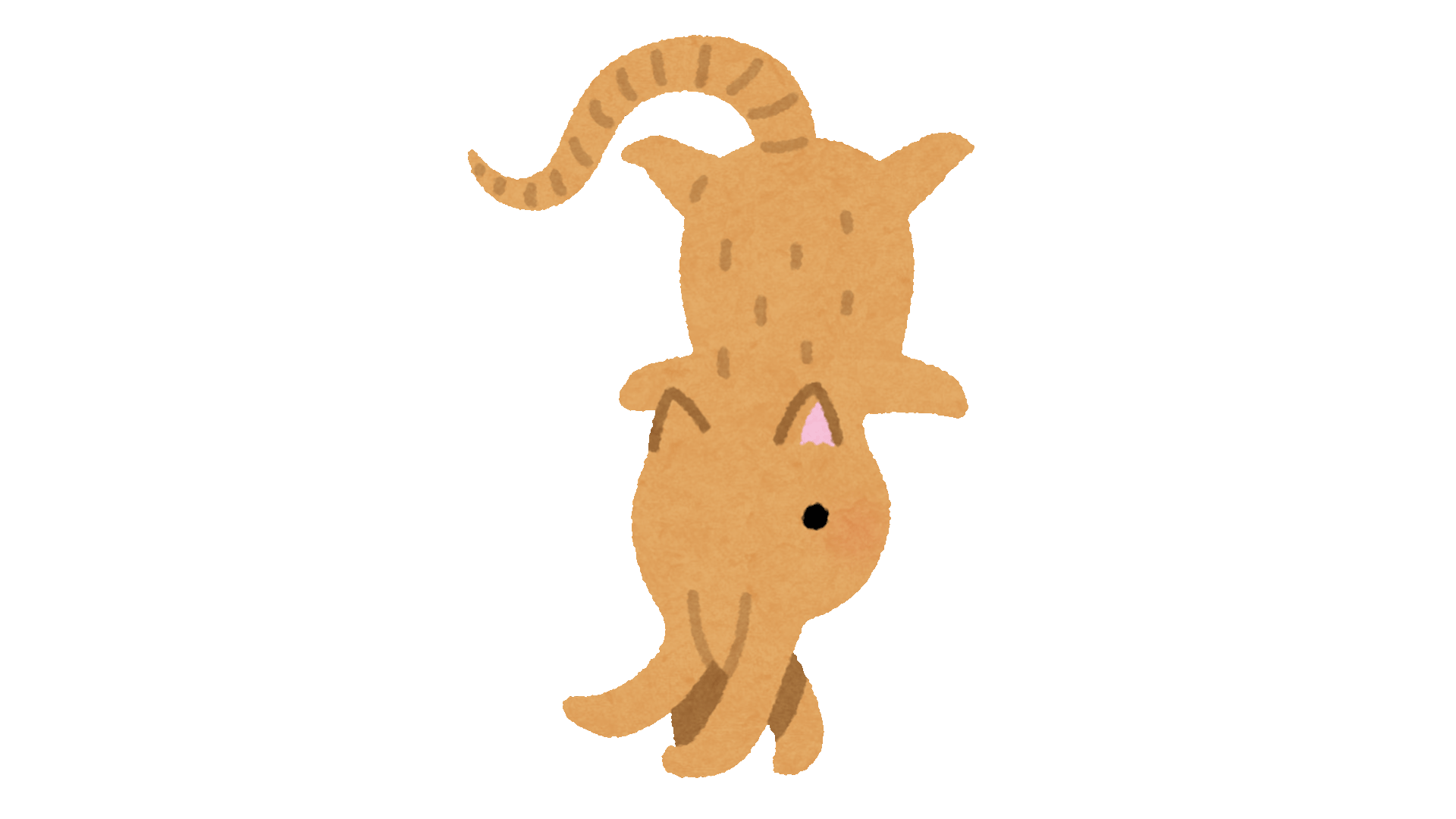

ナゾベーム

ナゾベームの最大の特徴は「鼻を使って地上を歩くこと」です。4本に分かれた長い鼻を使って地上を歩きます。

食事の際には、根元しか脊椎のない尻尾にガスを充満させ、尻尾を4m以上も伸ばすことで、樹木の高いところにある果実をもぎ取ります。いわば鼻が脚になり、尻尾が手になっているということです。

また、ナゾベームは他の生き物に捕まってしまうと目から涙を流すといわれています。人間のような心を持っているからでしょうか。可愛いですね。

ハナススリ ハナアルキ

ハツカネズミくらいの大きさで、なんといっても「鼻水で釣りをする」習性が特徴的です。

ハナススリ ハナアルキの食事は、長く伸びた鼻から細長い糸を鼻水のように垂らし、水中につりさげるところから始まります。そして、この糸にくっ付いた生き物を口に運ぶのです。『クレヨンしんちゃん』のボーちゃんばりの鼻水コントロールですね。

のろまな動物ではありますが、毒腺をもつ長い尻尾だけは機敏に動き、これを振ることで外敵から身を守っています。

トビハナアルキ

くの字に曲がった鼻を持つトビハナアルキ。この鼻をバネにして、後ろ向きに跳ぶのが最大の特徴です。

緊急時には体長の10倍以上も跳ぶことができるほか、大きな耳にはパタパタと動かすことで進路を微調節する役割があります。

鼻行類の最期

とっても奇怪でクセが強くて愛おしい鼻行類。残念ながら、この生き物は既に絶滅しています。秘密裏に行われた核実験のさなか、下級職員のミスでハイアイアイ群島もろとも消滅してしまったのです。

事故当時のハイアイアイ群島には国際的な調査団が滞在しており、重要な研究資料とともに海に沈んでしまいました。

幸いなことに、調査団の一員だったハラルト・シュテュンプケが鼻行類に関する遺稿を残しており、友人だったゲロルフ・シュタイナーの手で『鼻行類』という本にまとめられています。

皆さんも『鼻行類』を読んで、100年前にはそこにあったはずの世界と、奇怪な生き物の研究に時間を費やした研究員の努力を感じ取ってみてはいかがでしょうか。

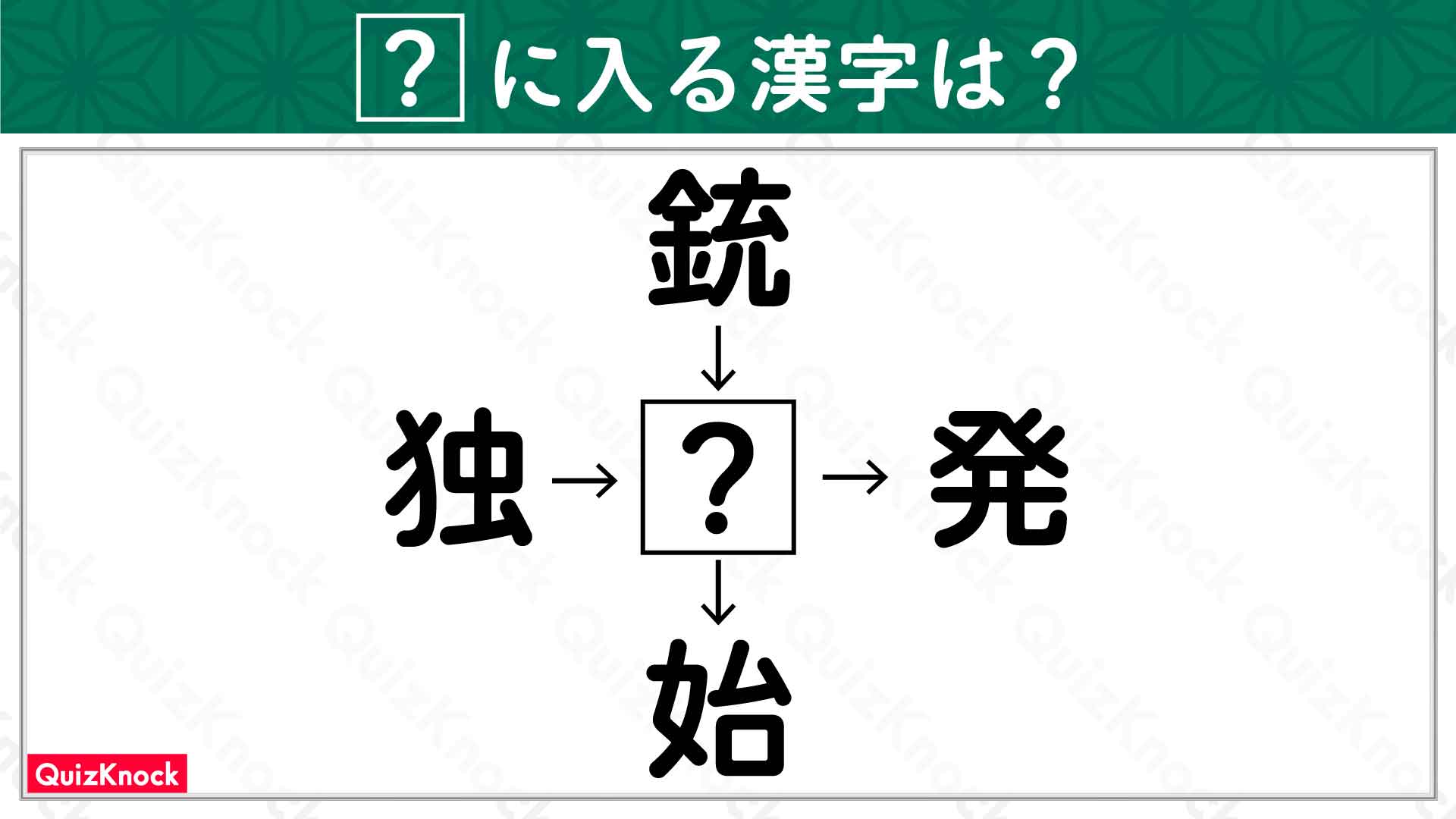

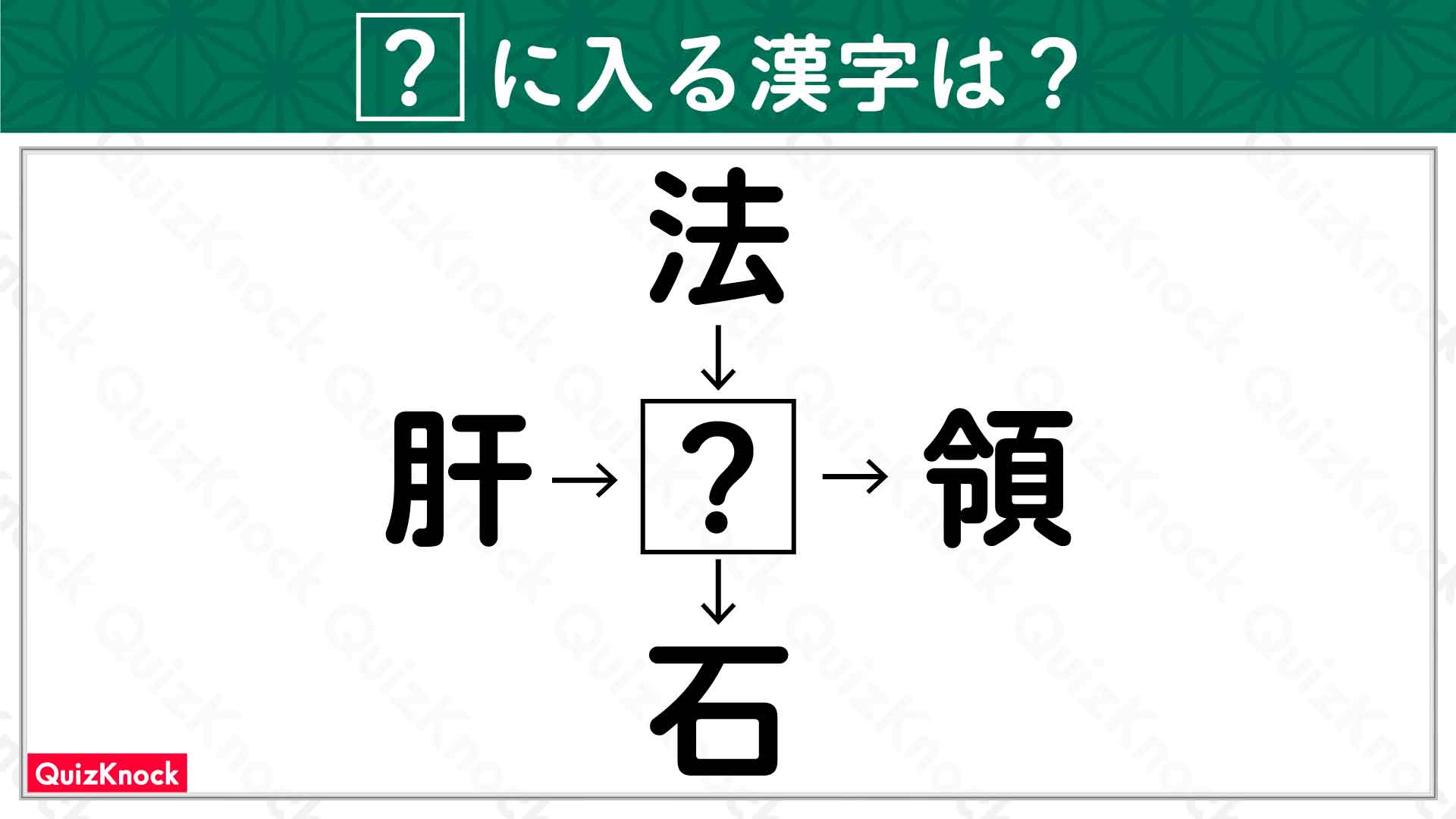

では、おさらいクイズです。

まだこの記事を閉じないでください! 次のページに重要な話があります。

.jpg)