世は大・クイズ王時代を迎えている。

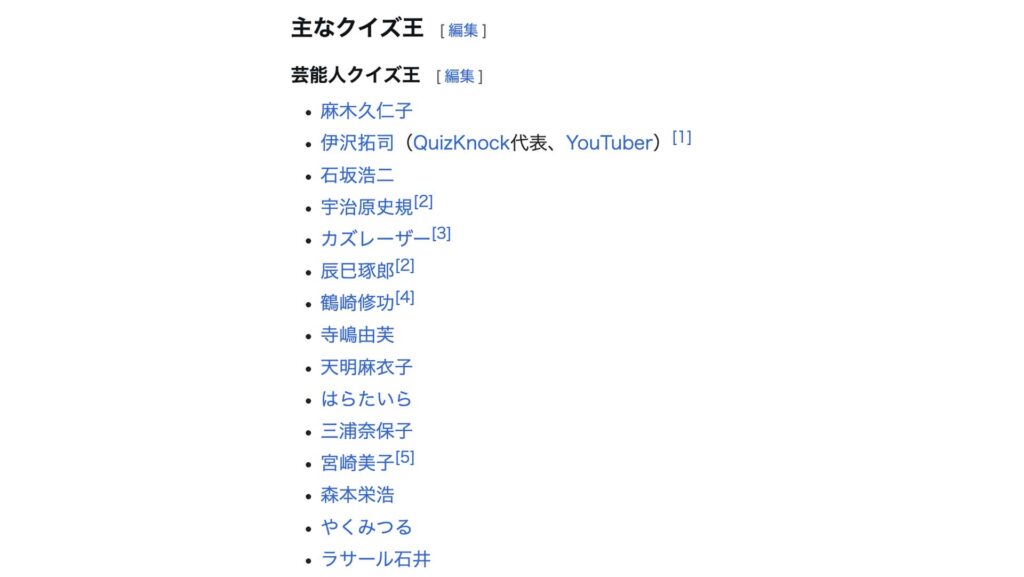

博識が売りのタレントやクイズ作家、アマチュアの強豪プレイヤーなど、世間から「クイズ王」と呼ばれる人物は枚挙にいとまがない。Wikipediaの「クイズ王」のページには50名ほどのクイズプレイヤーの名が並んでいる。

言うまでもないことだが、クイズ界に個性豊かな「王」がたくさんいらっしゃるのは大変喜ばしいことだ。一方で、「王」という言葉の本来のニュアンスからすると、ひとつの界隈にこれだけ多くの王様がいるのはちょっと不思議な感じがするかもしれない。「船頭多くして船山に上る」ということわざの通り、もし「クイズ王国」があったとしたら内政はきっと大いに混乱しているはずだ。

それに困ったことに、ちょっとでもクイズの経験がある人のことを冷やかし半分で「クイズ王」なんて呼ぶこともあるだろう。かくいう私も(一応)大学のクイズサークルに所属しているのだが、サークル外の知人に「よっ! クイズ王!」なんて言われたりすると少し複雑な気持ちになる。

そこで今回は、あくまで一種の言葉遊びだと割り切った上で、「クイズ王」の代わりに使えそうないい感じの称号を探してみたい。王様とも張り合えるようなランクの高い称号があっても良いし、クイズ初心者や中級者が気軽に名乗れる称号にも需要がありそうだ。

リアルな「王様」たち

まずは、世界にある「王様」みたいな肩書のことを知らねばならない。外務省のホームページにある各国の元首名等一覧表を参照してみよう。

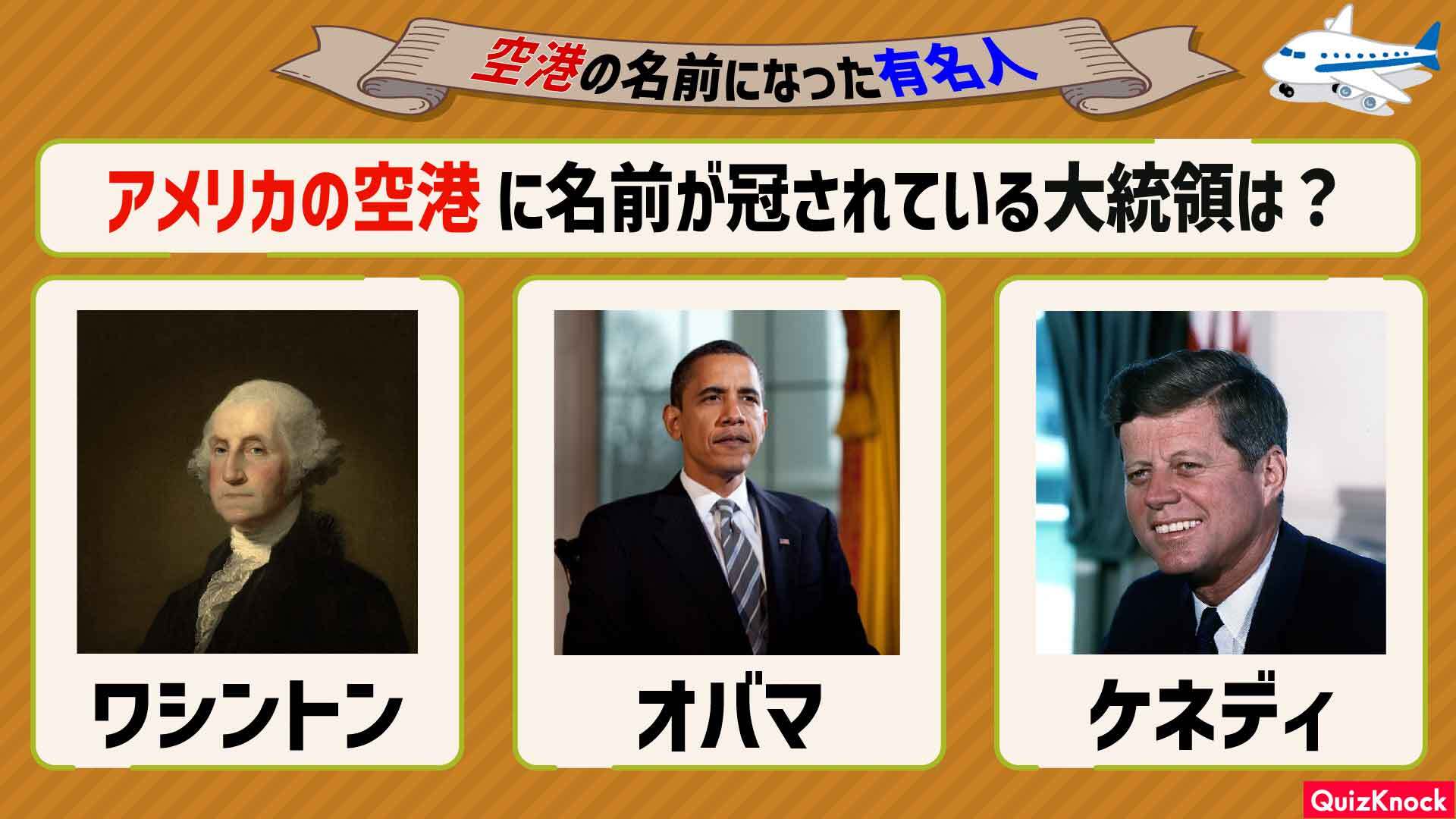

全体としてみると「大統領」が国家元首を務めている国が大半なのだが、独自の王様を擁する国も探せば結構ある。2025年11月時点で「国王」が国家元首を務める国は36カ国。このうちカナダやオーストラリアなど、イギリスの国王が形式的に君主を兼任している国が16カ国あるから、現役の「国王」は世界に全部で20人いらっしゃるようだ。

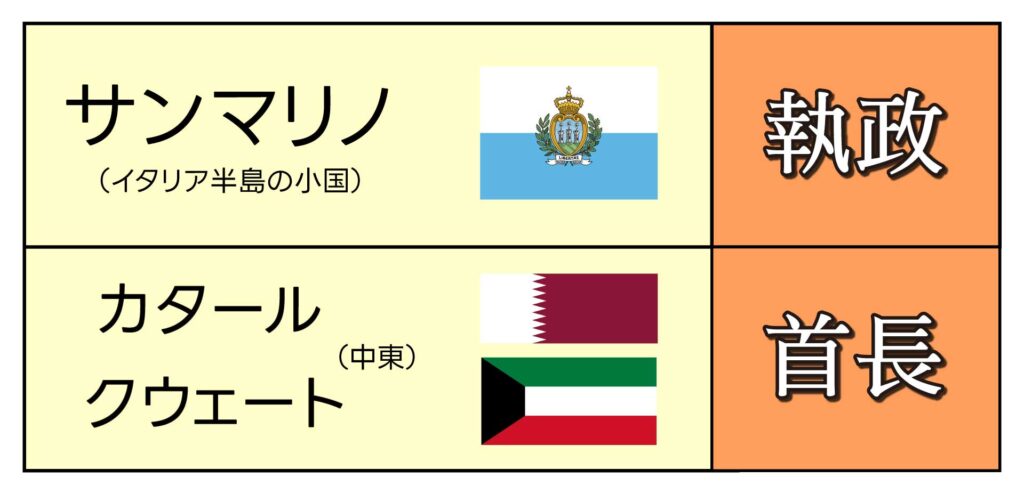

ちなみに、「大統領」でも「国王」でもないちょっとレアな肩書の国家元首を持つ国もいくつかあったりする。筆者の個人的なお気に入りは「執政」と「首長」だ。

クイズ王ならぬ「クイズ公 」?

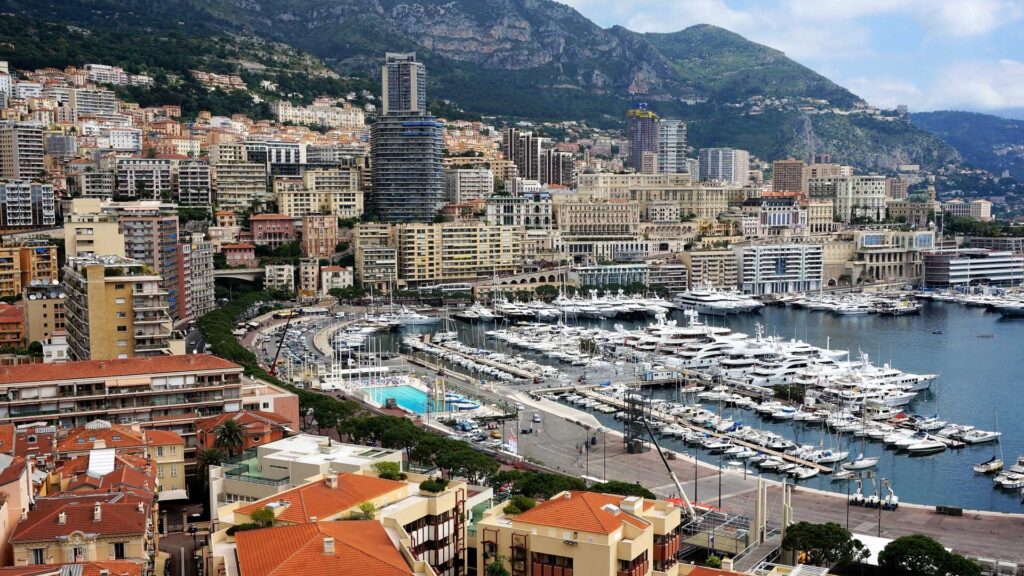

そんな中、ヨーロッパには「王」ではなく「公(Prince)」が治める「公国(Principality)」がいくつかある。地中海に面する小国・モナコ公国や、スイスとオーストリアに挟まれたリヒテンシュタイン公国(※1)だ。

「プリンス」というと「王子様」のイメージが強いかもしれないが、実は君主の称号のひとつとしての意味も持っている。ちなみに、世界史で習うマキャベリの著作『君主論』の英語でのタイトルは『The Prince』だ。

そんなわけで、これからは「クイズ王」みたいな感じで「クイズ公」を名乗るのはいかがだろう? 「王」よりも少し控えめな感じがして良いのではないだろうか。「くいずおう」と「くいずこう」の違いだから、早口で言えばたぶん気付かれまい。

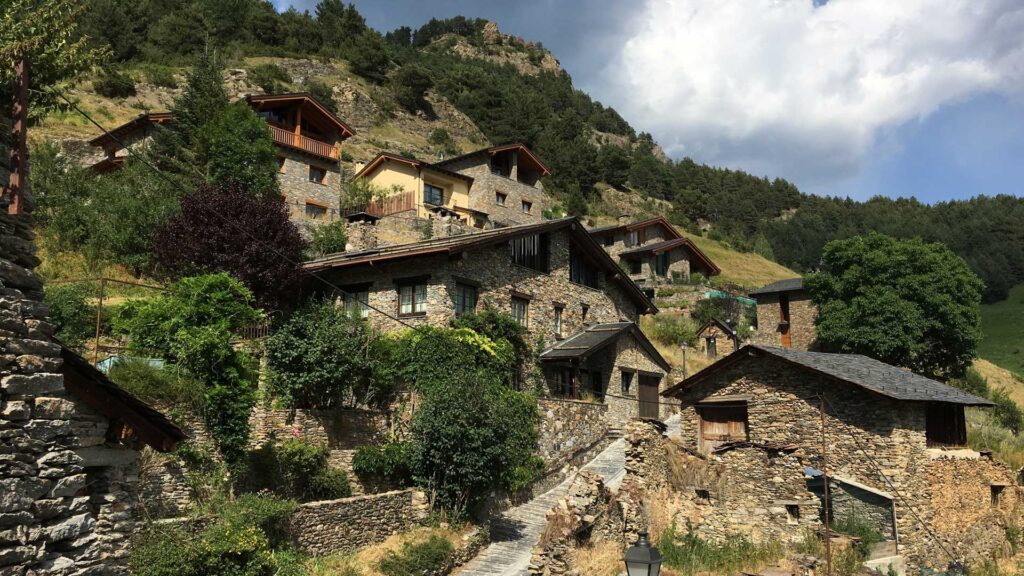

余談だが、「公(Prince)」とよく似た称号に、アンドラ公国の元首の「共同元首(Co-Princes)」がある。アンドラはヨーロッパのピレネー山脈に位置する小国なのだが、隣国であるフランスの大統領とスペインの司教(ウルヘル司教)が共同で国家元首を務めるという珍しい政体が導入されている。「クイズ王決定戦」みたいな企画で優勝者が複数出てしまった場合は、みんなで仲良く「クイズ共同元首」を名乗れば丸く収まりそうだ。

さらに余談だが、「公(Prince)」とは別系統の称号として、ルクセンブルク大公国の君主が名乗る「大公(Grand Duke)」という称号もある。(※2)"Duke"は主に貴族の「公爵」のことだ。こちらがお好きな人はぜひ「クイズ大公」を名乗ろう。

クイズ貴族はつらいよ

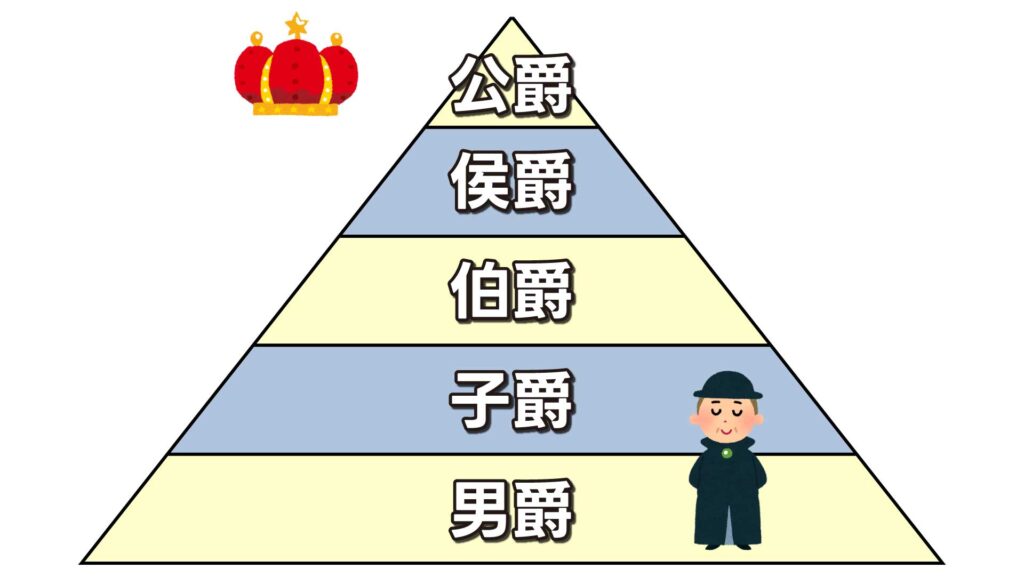

貴族のランク制度、「爵位」をクイズ界に持ち込むのも一案である。貴族の制度は国や時代によってかなり異なるが、ランクが高い順に公爵→侯爵→伯爵→子爵→男爵の順になっていることが多い。

クイズ貴族制の最大のメリットは、貴族が何人いても良いことだろう。王様が一つの国にたくさんいたら大問題だが、戦前の日本には爵位を持っている人(狭義の華族)が全部で1000人くらいいたらしいので、クイズ貴族がちょっとくらい多くいても大丈夫なはずだ。ランクが下の「クイズ男爵(女男爵)」くらいであれば、初心者や中級者でもあまり気兼ねせずに名乗れそうである。

最大のデメリットは、ヒエラルキーがはっきりしすぎていることだろうか。「ライバルのあいつがクイズ伯爵を名乗っている! 俺の方がクイズが強いんだから、ランクが上のクイズ侯爵を名乗ろう」みたいなのをみんながやり始めたら大変だろう。平和で寛容なクイズ界を目指すにあたってふさわしくない。

世界史からヒントを得よう

無用の争いを避けるためには、もっと別の称号を探した方がよかろう。そんなわけで、ここで世界史を紐解くことにする。今回注目したいのは、ヨーロッパ中部に長らく存在した神聖ローマ帝国だ。

現代の感覚からするとちょっと不思議な感じもするものの、神聖ローマ帝国のトップである皇帝は、原則として有力者たちによる選挙によって選び出されることになっていた。この有力者たちは「選帝侯」と呼ばれ、時として皇帝以上の権力を握ることもあった。

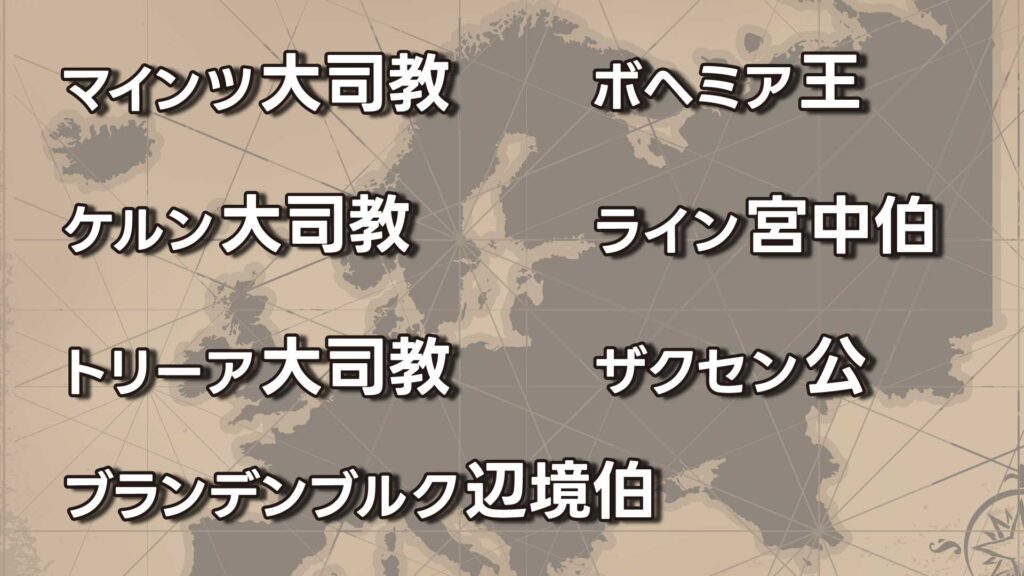

選帝侯のメンバーは時代によって増減があるものの、14世紀半ばに皇帝が発布した「金印勅書」では以下の7名が選帝侯に定められている。

3人いる「大司教」とは広い地域の教会を束ねる聖職者のことだ。残りの4人は現在のドイツやチェコのあたりに領地を持つ王や貴族たちである。(※3)

おすすめは「クイズ辺境伯」

この中で、肩書として「クイズ王」と張り合えそうなのは……個人的には「クイズ辺境伯」が結構いい感じだと思う。

“辺境”伯なんて言うとちょっとマイナスイメージがあるかもしれないが、基本的には帝国を外敵から守るための幅広い権限が与えられた重要な役職である。たとえば、地方出身かつ実力者のクイズプレイヤーが「クイズ辺境伯」を名乗ればいろいろちょうどいいんじゃないだろうか。

ちなみに、これ以外にも中世の西洋には自由伯、城伯、方伯などなど、これでもかというくらい様々な爵位がある。基本的にはどれも現存しない爵位なので、クイズプレイヤーの皆様におかれましてはどうぞ好きなものを好きなだけお使いください。というか、たぶんオリジナルの「なんとか伯」を勝手に名乗ってもバレないんじゃないかなぁ……

宮中伯:辞典などをいろいろ調べてみたのだが、この「宮中伯」がもともとどんな官職であったのかよくわからなかった。もし詳しい方がいらっしゃればぜひご教授ください!

まとめ

今回は、「クイズ王」に代わる新たな称号をいろいろ考えてみた。みんなそれぞれお気に入りの称号を名乗るのも良いし、もちろん肩書になんかに囚われない人生を歩むのもまた一興だ。

いずれにせよ、ベテランのクイズ王から入国したての初心者までみんな含めて、平和なクイズ王国が末永く続くことを願います。

【あわせて読みたい】

※1^リヒテンシュタイン公国は、ドイツ語だと貴族の「侯爵」にあたる単語を用いて表記されるため、日本語でも「リヒテンシュタイン侯国」と訳されることがある。国家元首の肩書は、日本では慣例的に「リヒテンシュタイン公爵」と訳されることも多いが、本記事では英語表記の"Prince"に合わせて「公」と解釈した。

※2^称号や爵位の意味や訳語はかなりケースバイケースであり、たとえば先述の"Prince"も、文脈によっては「公」ではなく「大公」などと訳されることもある。

※3^ちなみに「ザクセン公」の英語表記は"Duke of Saxony"であり、"Prince"の方の「公」ではないためちょっとややこしい。

.jpg)