こんにちは! 大学院で考古学を専攻しているライターの楠です。所属する研究室では、よく遺跡の発掘調査にも参加しています。

みなさんも、このような発掘調査のニュースを見たことがありませんか?

しかし、ここで1つの疑問が持ち上がります。

遺跡の発掘調査って、何のためにやっているの?

ニュースで発掘調査の成果を見聞きすることはあっても、そもそもなぜ発掘調査が行われるのかについては、よく知らない方も多いのではないでしょうか。

何となく世間から離れた世界の話というイメージがある「発掘調査」ですが、実は毎年7000~9000件ほどの発掘調査が国内で行われており、わたしたちの生活とも関わりのある身近なものなんです。

今回はそんな遺跡発掘の仕組みを、Q&A形式で解説します!

目次

- Q1:そもそも、なぜ地中の遺跡が見つけられるの?

- Q2:発掘調査って、何のためにやっているの?

- Q3:開発に伴う発掘調査は誰がやるの?

- Q4:もし自分の家を建てる場所が遺跡だったらどうなるの?

- Q5:発掘の現場は見に行けるの?

- Q6:発掘って、自分でもできるの?

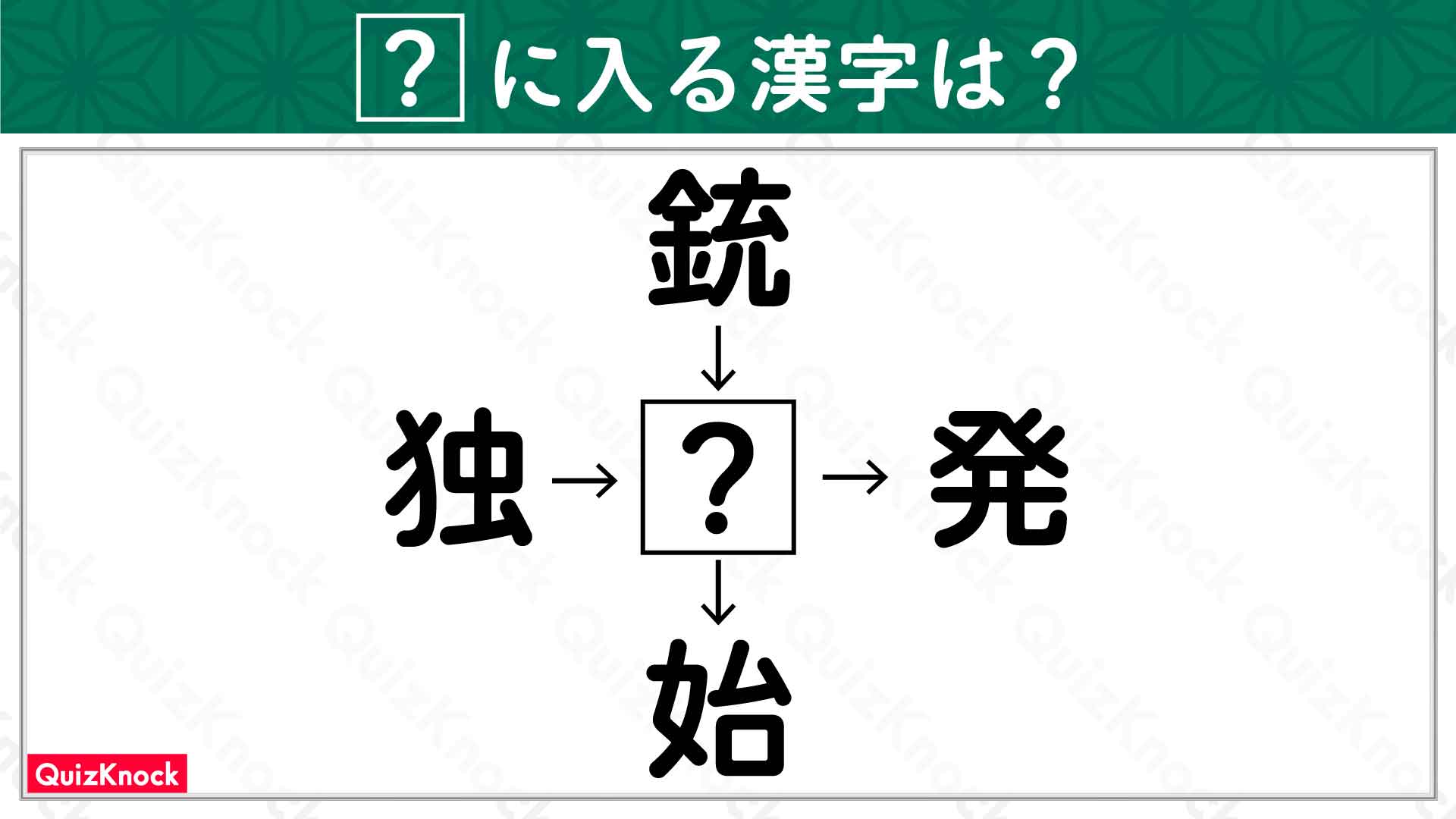

Q1:そもそも、なぜ地中の遺跡が見つけられるの?

A:地中の遺物が地上に露出するからです。

遺跡とは、過去の人々が利用した道具や建物の跡が残されている場所のことです。こうした場所では、風雨に晒されたり耕作地として地面が掘り返されたりすることで、土器や石器などの遺物が地上に現れ、遺跡の存在が知られるようになります。

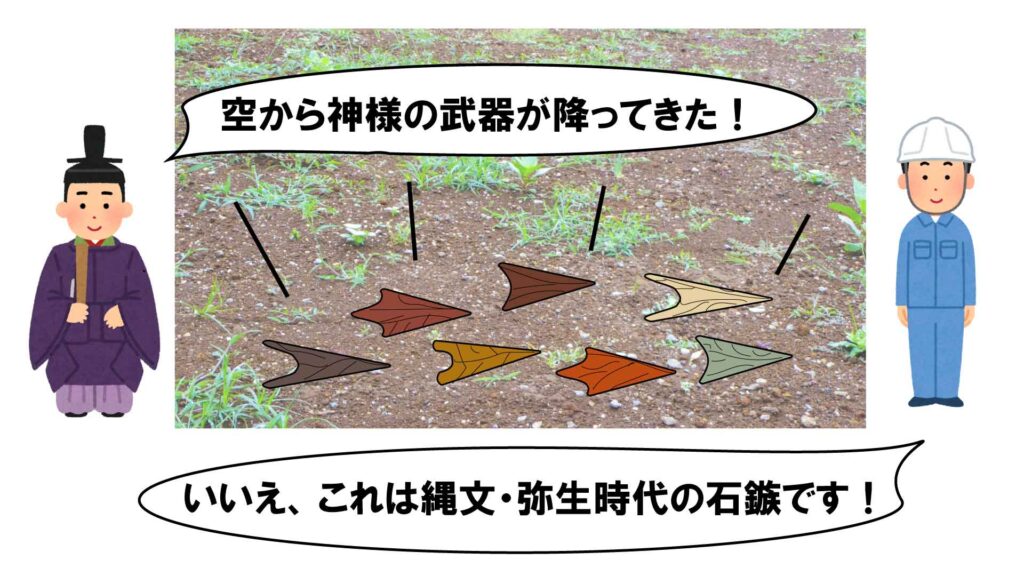

こうした遺跡の発見については、学問としての考古学が誕生する以前から記録があります。

平安時代の歴史書である『

しかし現在では、この現象は大雨によって地表の土が流れ、地下の遺跡で眠っていた

現代では、全国の遺跡の分布状況は各自治体の教育委員会などに所属する専門職員が調査し、遺跡地図として登録しています。それによると、日本国内の遺跡は令和3年度時点で約47万カ所が登録されており、これはコンビニ(令和5年度・約6万店弱)や美容室(令和5年度・約27万店)を大幅に上回る数です。日本には、本当にたくさんの遺跡があるんですね!

Q2:発掘調査って、何のためにやっているの?

A:主に開発で無くなる前に、遺跡を記録・保存するためです。

日本に約47万カ所見つかっている遺跡は、地域や国の歴史を知る上で重要な文化財です。そのため、文化財保護法によって、他の文化財とともに「貴重な国民的財産」と位置づけられています。

しかし、これだけの数があると、道路を通したり、建物を建てたりしようとした場所が遺跡だった、ということがしばしばあります。

地面を掘り返して開発を行えば、地中の遺跡は消えて無くなってしまいます。このとき、先ほど紹介した遺跡地図を利用することで、開発計画のある土地に遺跡があるかどうかを確認するのです。

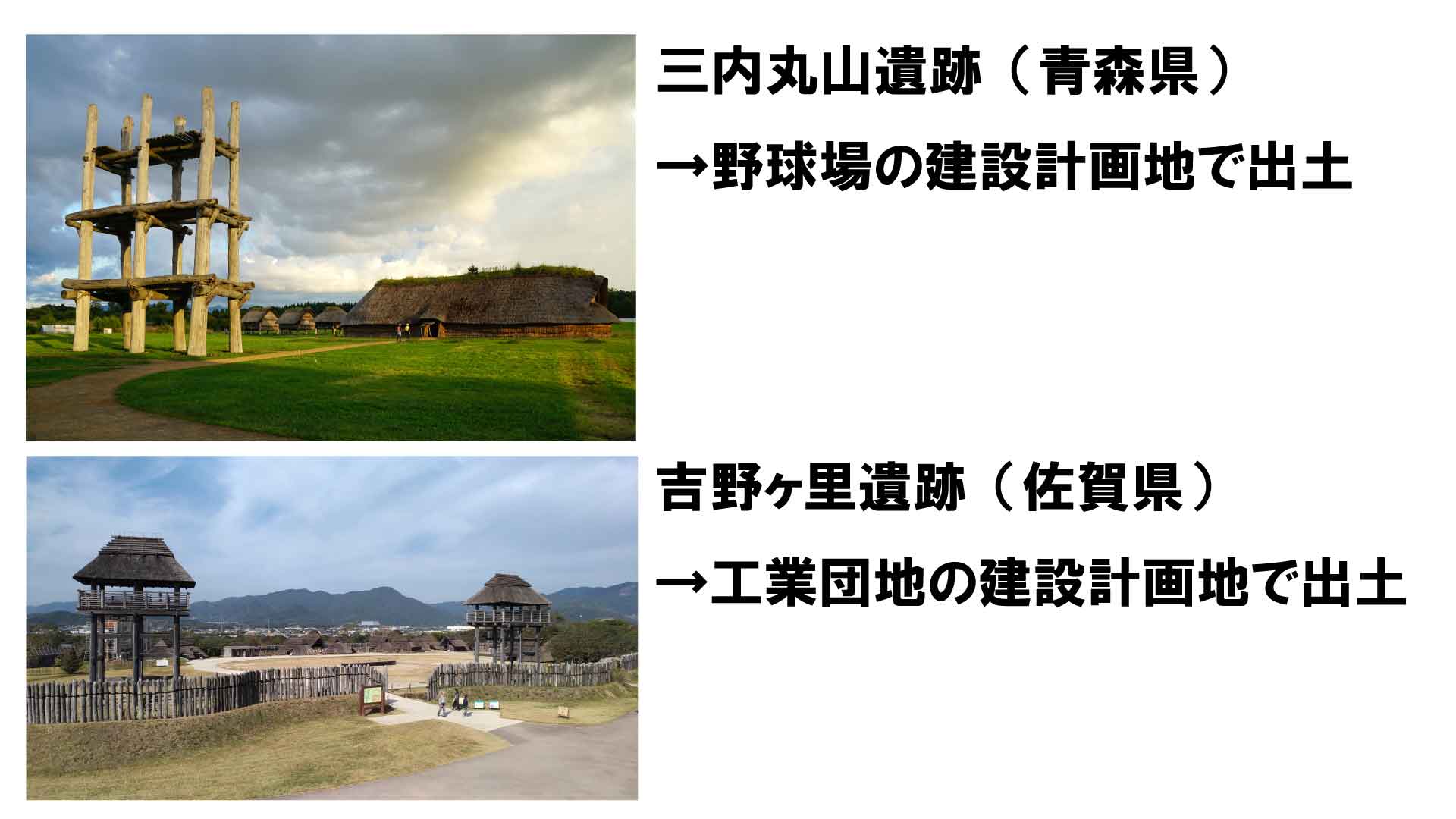

日本で毎年実施される発掘調査のうち、研究目的で行われる学術調査は5%ほどです。残りのおよそ95%は、このような開発を原因とするもので、これを緊急調査といいます。日本史でおなじみの三内丸山遺跡や吉野ヶ里遺跡も、緊急調査がきっかけでその重要性が認識され、保存が決定された遺跡なんですよ。

[画像出典]

via Wikimedia Commons 663highland CC BY-SA 3.0

via Wikimedia Commons Motokoka CC BY-SA 4.0

Q3:開発に伴う発掘調査は誰がやるの?

A:事業者が費用を出し、自治体の専門部署が実施します。

地中に埋まっている遺跡は、調査のために掘り出してしまうと二度と元の状態には戻せません。そのため、むやみに発掘せず後世に残すことが、遺跡にとって好ましい保存方法です。

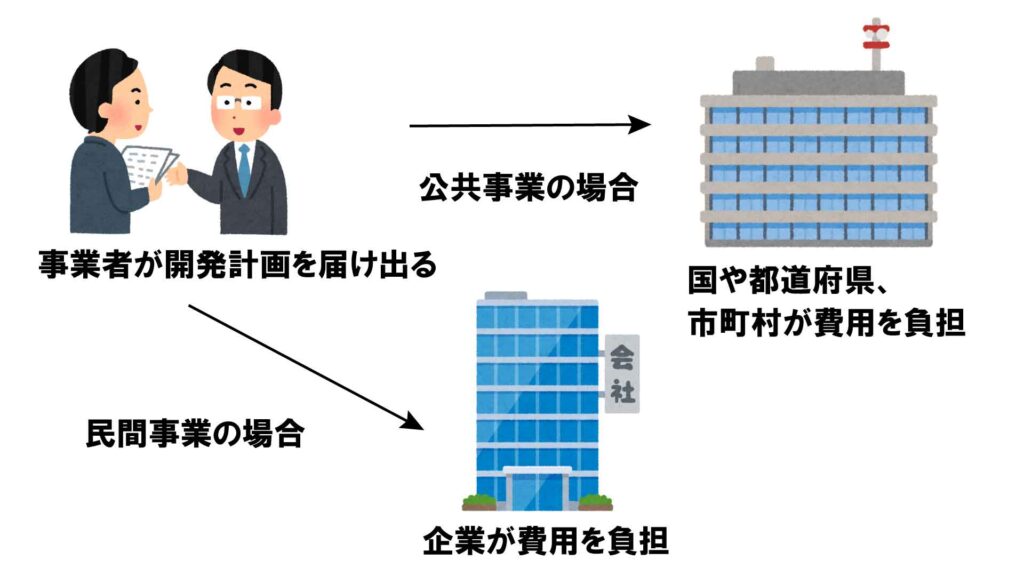

それでも遺跡のある場所で開発をしたい場合は、調査の費用を事業者が負担することで開発が許可されます。このように「緊急調査の費用は、開発によって利益を得る事業者が負担するべき」という考え方を「原因者負担の原則」といいます。

そのため、道路の

こうした緊急調査を実際に行うのが、都道府県や市町村で文化財を担当する専門部署。発掘調査というと大学などの研究機関が実施するイメージが強いかもしれませんが、実際は行政の仕事であることも多いんです。

ここでは、まず開発の届け出を出した事業者との間で協議を行い、調査費用や期間をどのように設定するかを話し合います。工事範囲や工法を工夫できる場合や、試掘調査で遺物や遺構が無いことを確認できた場合には、遺跡の保護に繋がるだけでなく費用負担を回避・抑制できることもあるため、とても重要な工程です。

また、そのまま発掘調査を行う場合でも、開発予定地と遺跡の状況を確認して調査の進め方が協議され、いよいよ本発掘調査が実施されます。よくニュースで取り上げられる遺跡の発掘調査は、この本発掘調査の段階のものです。

現場での発掘が終わっても、まだ調査は終わりません。持ち帰った遺物や記録を整理して、調査報告書を執筆することも、調査成果を公開する上で大事な作業です。報告書が刊行されると、緊急調査のすべての作業が完了したことになります。

.jpg)