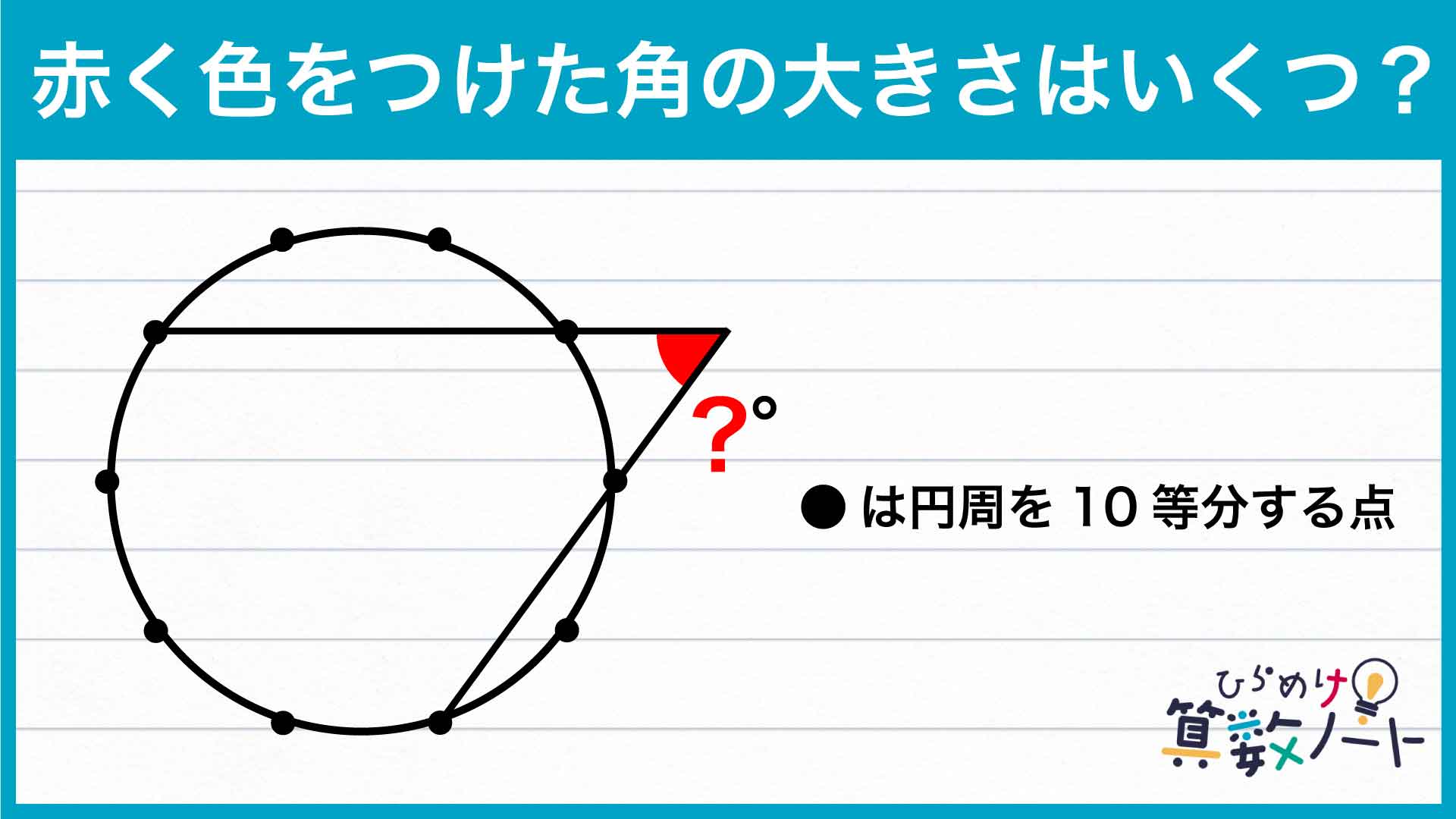

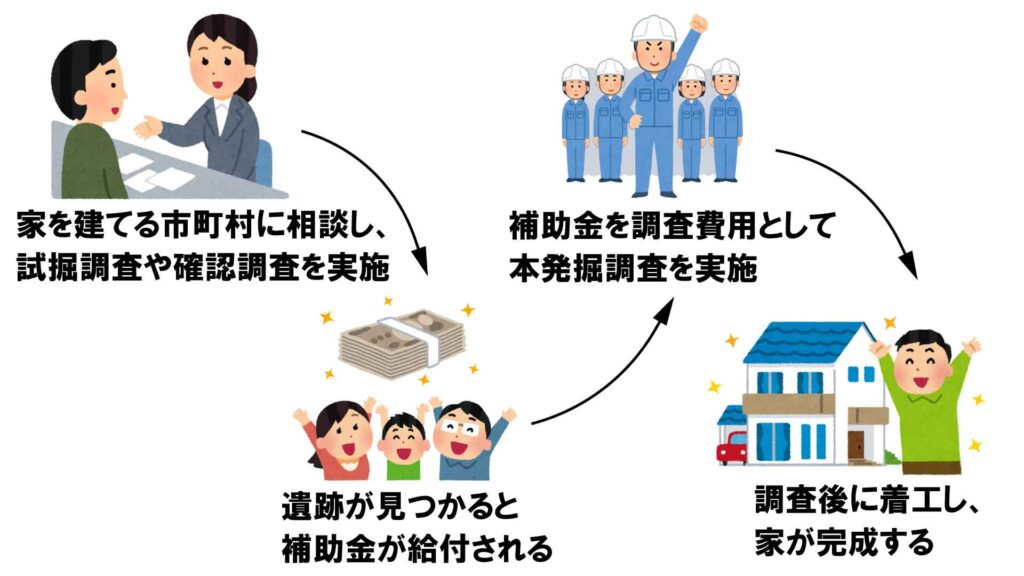

Q4:もし、自分の家を建てる場所で遺跡が見つかったらどうなるの?

A:調査は実施されますが、原則として施主に費用負担はありません。

「原因者負担の原則」を聞くと不安になるのは、わたしたちが自分の家を建てようとした場所が遺跡だったら、調査費用を自分たちで用意しなければならないのか?ということです。

しかし、原因者負担はあくまで原則であり、こうした場合は例外です。

文化財保護法には、財産権の保護(個人が財産を持つ権利を守ること)についても記載があります。こうした観点から、営利目的でない個人住宅の建設などに伴う発掘調査については、「経費の負担を施主に求めることは適当でない」と考えられています。そのため、国などの補助金によって調査費用が賄われるように制度化されているのです。もしそうした土地に家を建てることになったら、適切な対応のためにも早めに自治体に相談しましょう。

また、遺跡の指定範囲の変更などで、現在わたしたちが住んでいる場所が遺跡の範囲内に組み込まれることもありますが、こうした場合でも、すぐさま立ち退く必要はまずありません(ドラマのように「業者に立ち退きを迫られる」なんてことは起こり得ないのでご安心を)。

ただし建て替えなど、地下を掘り下げるような工事を行う場合は事前に届け出が必要なのでお忘れなく!

Q5:発掘の現場は見に行けるの?

A:現地説明会や速報展で、本物が見られることがあります。

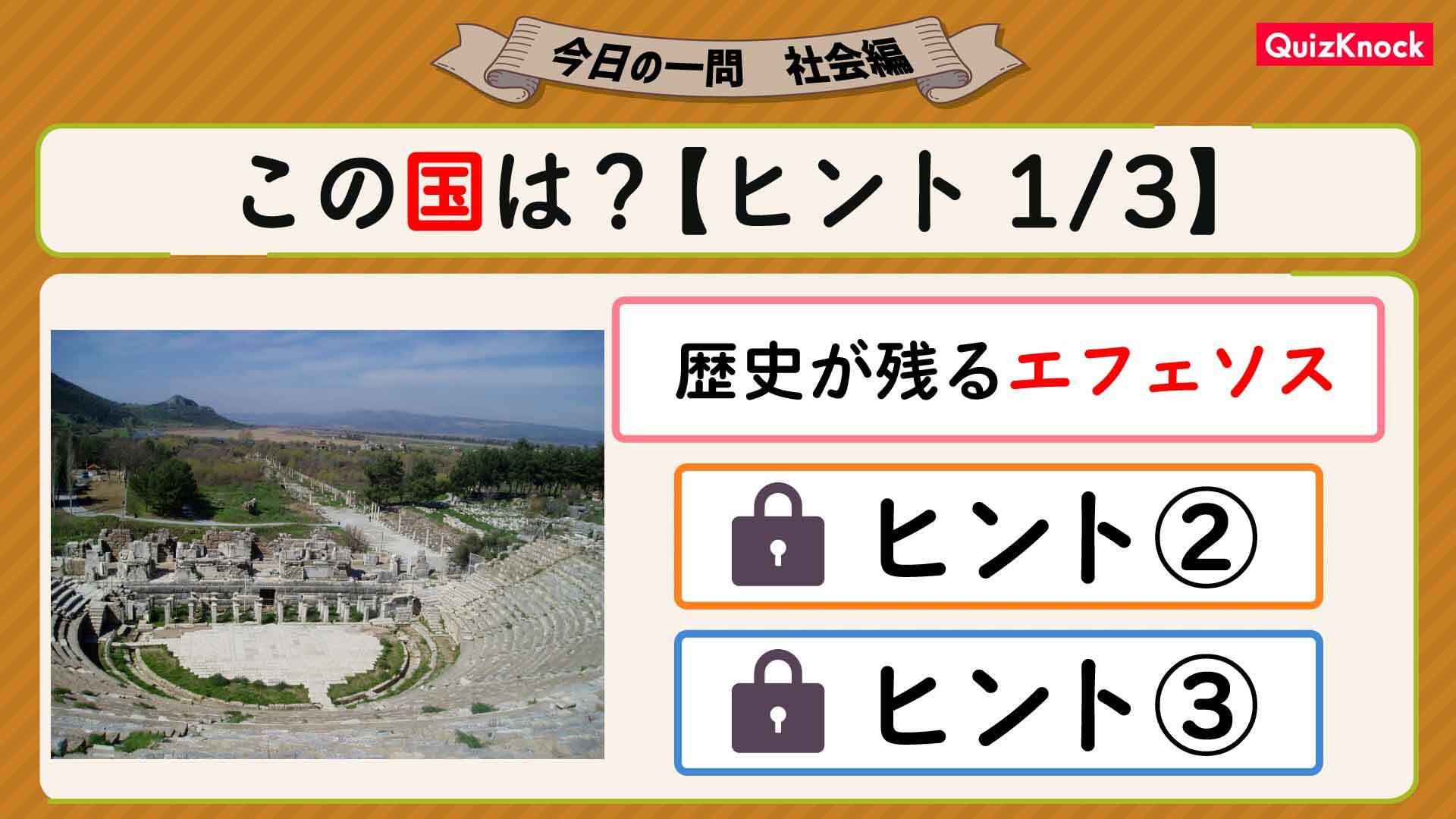

国民共有の財産である遺跡では、発掘調査を行ったときにはその成果を広く公表することが求められます。その方法としてよく実施されるのが、現地説明会や速報展です。

現地説明会では、調査中の遺跡に一般の見学者を受け入れ、本物の遺構や遺物の前で調査担当者から直接解説を聞くことができます。

10月5日に松本市南栗遺跡の現地説明会を行いました。97名の皆さんに、竪穴建物跡や掘立柱建物跡などの遺構や、土器や鉄器・鉄生産関連遺物などをご覧いただきました。現地説明会資料は当センターHPからご覧いただけます。

— 長野県埋蔵文化財センター (@naganomaibun) October 9, 2024

#長野県埋蔵文化財センター #松本市 #考古学 #発掘 #現地説明会 pic.twitter.com/siQGudkjaF

また速報展では、自治体が特定の期間、または場所で実施した発掘調査の成果について、実際の遺物や図を使った展示を見ることができます。

【速報展開催情報】

— 奈良市 埋蔵文化財調査センター (@naracity_maibun) February 4, 2025

3月3日(月)より開催の令和6年度春季発掘調査速報展では、佐紀古墳群で見つかった未知の大型前方後円墳や謎に包まれた奈良時代の官営市場、平城京の特異な大型井戸やトイレ関連遺構の内容を速報展示します。詳細は→https://t.co/J7M9YksETl pic.twitter.com/u0qlHvGy1s

どちらも本物の考古資料を間近に見られる貴重な機会です。教育委員会や埋蔵文化財センターから告知されることがありますので、みなさんがお住まいの町でも開催されていないか、ぜひチェックしてみてください!

Q6:発掘って、自分でもできるの?

A:個人で勝手に発掘はできませんが、アルバイトで調査に参加できることがあります。

遺跡を発掘調査する場合には、事前に所在する自治体へ届け出を出すことが、文化財保護法をはじめとする法令で義務づけられています。そのため、たとえ自分が所有する土地であっても無許可に発掘はできません。その上、発掘調査には考古学の専門的な知識や技術が不可欠ですから、そのようなプロでないと調査の実施は難しいでしょう。

そのかわり、自治体やその委託を受けた民間の発掘会社では、遺跡の調査現場で働く作業員を募集することがあります。現場で実際に発掘作業をしたり、屋内で遺物や記録の整理作業をしたりするのが主な業務です。興味がある人はぜひ調べてみてください!

【発掘調査アルバイト募集中!】

— 仙台市文化財課 広報 (@bunkazai_sendai) July 15, 2025

仙台市文化財課では、発掘調査に従事するアルバイトを募集しています!

採用後は、仙台市内の遺跡や仙台城跡の調査に参加することになります。

歴史が好きな方、外での作業が得意な方、大歓迎! pic.twitter.com/oUjY3Ap34u

このように、日本で行われる遺跡の発掘調査は土地の開発に由来する緊急調査が多くを占めています。

本来残すことが望ましい遺跡をやむなく発掘するという側面もある緊急調査ですが、日本の考古学の発展は、そこから得られた成果による部分が大きいのも事実です。このような調査をきっかけに、多くの方に遺跡の存在を身近に感じてもらうことが、「国民的財産」を守り伝えることの一番の意義であるといえるでしょう。

また文化財の保護には、みなさんの協力が不可欠です。もし遺跡のある土地に関わることになったら、遺跡地図をよく確認して、自治体に相談してください。専門の職員の方が適切に対処してくださいます。

今後もみなさんに身近な考古学・文化財についてお伝えしていければと考えています。最後までお読みいただきありがとうございました!

【あわせて読みたい】

.jpg)

.jpg)