日本というと「狭い国」のイメージがあるかもしれないが、実はかなり「長い国」でもある。北海道から沖縄まで南北に長いのはもちろん、東から西までの幅も結構広い。

2年前の夏休みに、筆者は北海道・

日の出が思っていたよりも早かったのは、私が普段暮らしている関西よりも釧路がずっと東に位置しているからだろう。あの青空を見上げたとき、自分が遠くまではるばる旅行に来ていることに初めて深い実感が湧いたのである。

さて。北海道の東の果てが朝を迎えつつあるころ、沖縄県はまだ夜中だ。ということは、海外旅行をするときのように日本国内にも時差があってもおかしくはないのでは?……と思って調べてみると、驚きの事実が判明した。なんと、100年前の日本には実際に時差があったのだ!

時差って何だっけ?

ここで地理の授業の復習を兼ねて、「時差」の仕組みをざっくり説明しておこう。

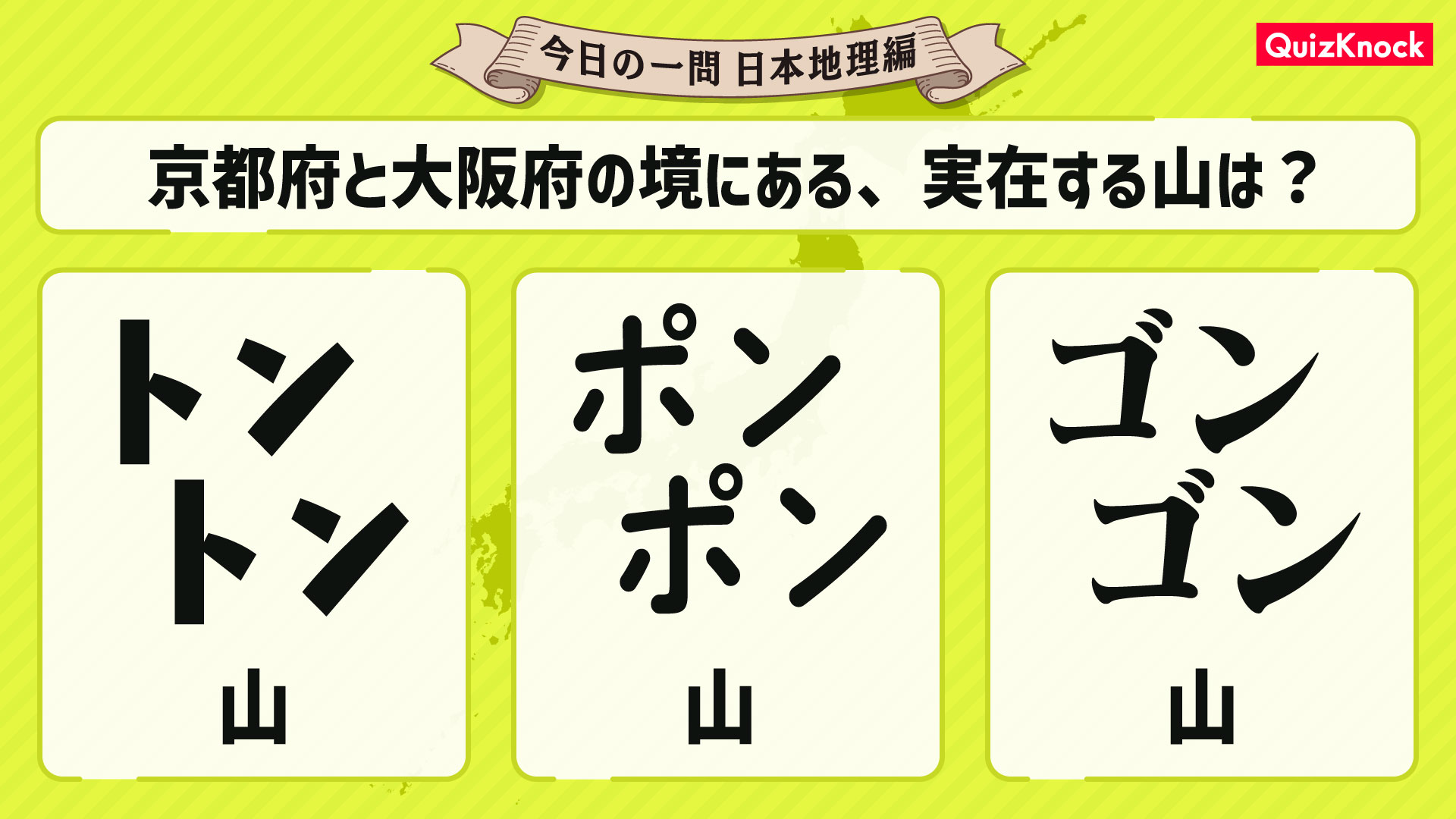

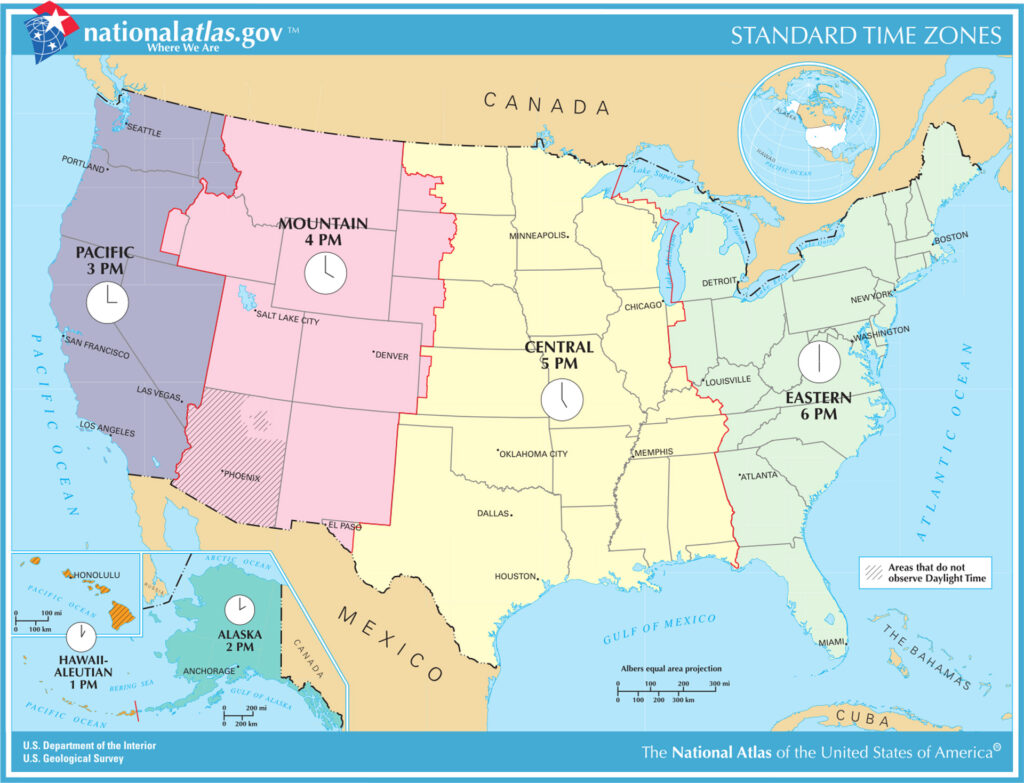

北極点や南極点から周りをぐるりと見渡したとき、地球1周はもちろん360度だ。これを1日の24時間で割ると、15になる。すなわち、経度が15度違うと1時間の時差が生じることになる。

ものすごく厳密に言えば、たとえば東京と横浜の間にもわずかな時間のズレがあるはずなのだが、ちょっとしたお出かけのたびにいちいち時計の針を動かすのは面倒だ。日本の場合は、兵庫県明石市を通る東経135度線を「標準時子午線」として指定しており、全国の時間はこの時刻を基準に統一されている。

ちなみに、イギリスを通る本初子午線は経度0度線だから、日本とイギリスの間では(135÷15=)9時間の時差があることになる。

国内に時差がある国

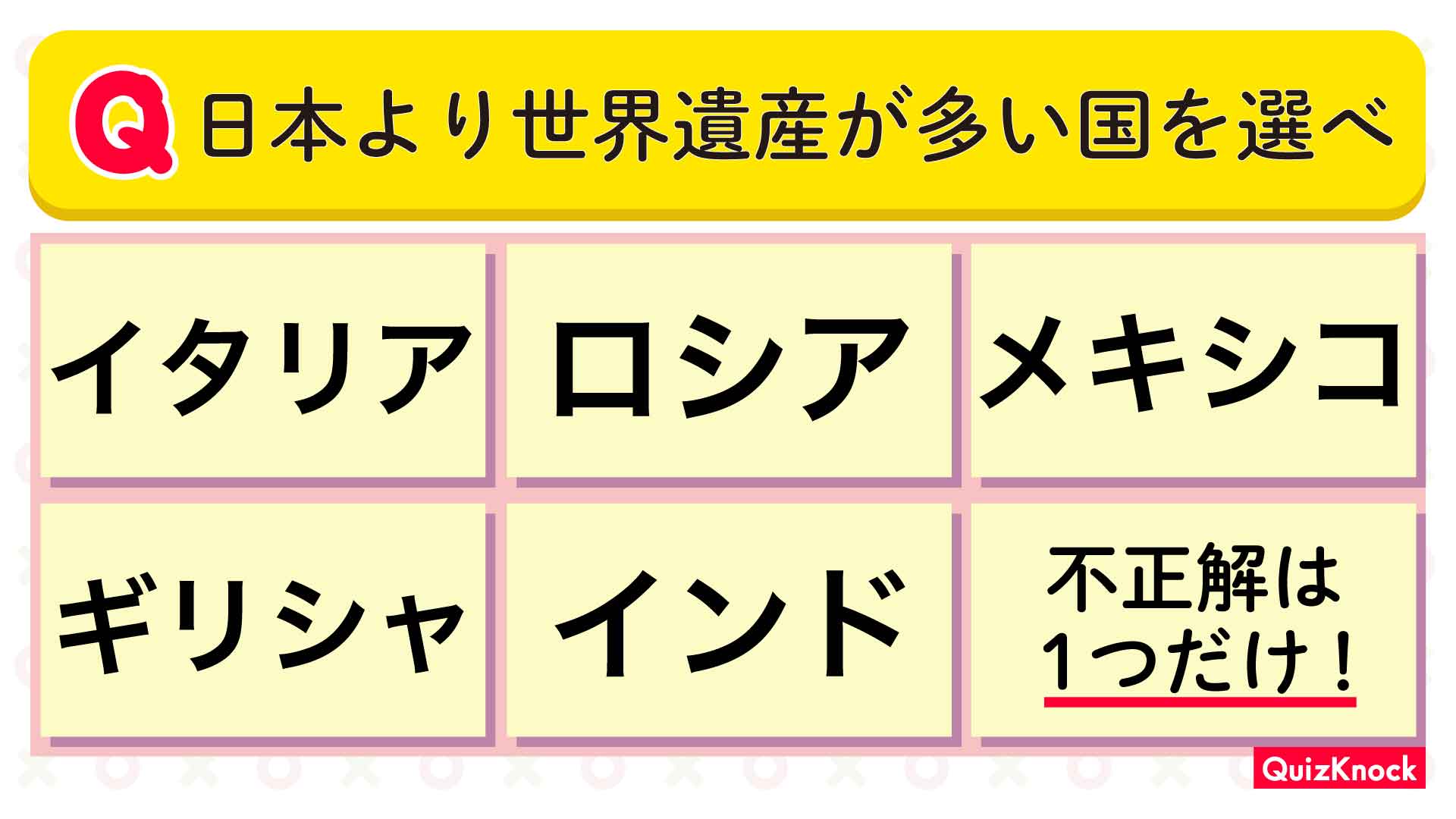

世界を見渡すと、複数のタイムゾーンを持っている国は決して珍しくない。例えば、インドネシアは3個、アメリカ(海外領土を除く)は6個、ロシアに至ってはなんと11個のタイムゾーンに分かれている。

国内に時差があるのは面積の大きな国に限らない。たとえば、ニュージーランドにおいてはほぼ全ての地域でタイムゾーンが統一されているものの、本土から800kmほど離れたところにあるチャタム諸島との間には45分の時差がある。

さて、改めて日本について考えると、最東端の南鳥島から最西端の

かつての時差

ここで本題に戻ろう。かつての日本には、実際に時差があったのだ。

1895年、日本は中国との戦争(日清戦争)に勝利して下関条約を結び、新たな領土として台湾や

そこで、翌1896年の元日より、日本本土よりも1時間遅い「西部標準時」が新たに導入された。このタイムゾーンは台湾や澎湖諸島に加え、沖縄県の西部にあたる八重山諸島や宮古列島にも適用された。ということは、かつて東京から石垣島や宮古島を訪問する際には1時間の時差があったのだ。

なお、この「西部標準時」は、本土の時間に合わせる形で1937年10月をもって廃止されている。その理由ははっきりしないのだが、やはり一つの国がいくつかのタイムゾーンに分かれているのは何かと不便だったということらしい。

ちなみに、この時差の統一が行われる3カ月ほど前には、日中戦争のきっかけとなった

時差がある世界線の日本

日本における「時間」を統一する上で、15の倍数であり、時差の計算が楽な東経135度線が今の位置にあることはラッキーだっただろう。日本列島のだいたい真ん中のあたりを通っている上に、人口密集地である京阪神にほど近く、首都・東京がある関東地方ともそこまで離れていない。

ということは、仮に北海道や沖縄県の人口が東京や大阪くらい多くて、それぞれの近くに15の倍数の経線(おそらく東経120度線と135度線)が通っていた場合には、日本国内に2つのタイムゾーンがあったかもしれない。

時差がある世界線の日本のことを考えると、特に年末年始はいろいろ大変そうだ。大晦日の『紅白歌合戦』や『ゆく年くる年』は地域ごとに2回放送しないといけなくなるし、遠くに住む友人にあけおめメッセージを送るタイミングにも配慮が必要だ。タイムゾーンの境目のあたりに暮らす人たちは除夜の鐘を216回も聞くことになるだろう。

まとめ

海外旅行はもちろん、日本国内でかなり遠くまで旅行する際には、その土地の日の出や日の入りの時刻などを普段住んでいる地域と比べてみると良いかもしれない。一つのタイムゾーンしかない日本ではあるけれど、実は東西に長いことを実感できるはずだ。

【あわせて読みたい】

【画像出典(画像を一部加工しています)】

東経135度線の地図:Lincun CC BY-SA 3.0

ロシアのタイムゾーン:Brateevsky CC BY-SA 4.0

南鳥島・与那国島の地図:TUBS CC BY-SA 3.0

台湾・澎湖諸島の地図:TUBS CC BY-SA 3.0

.jpg)