「加賀

米の生産量である

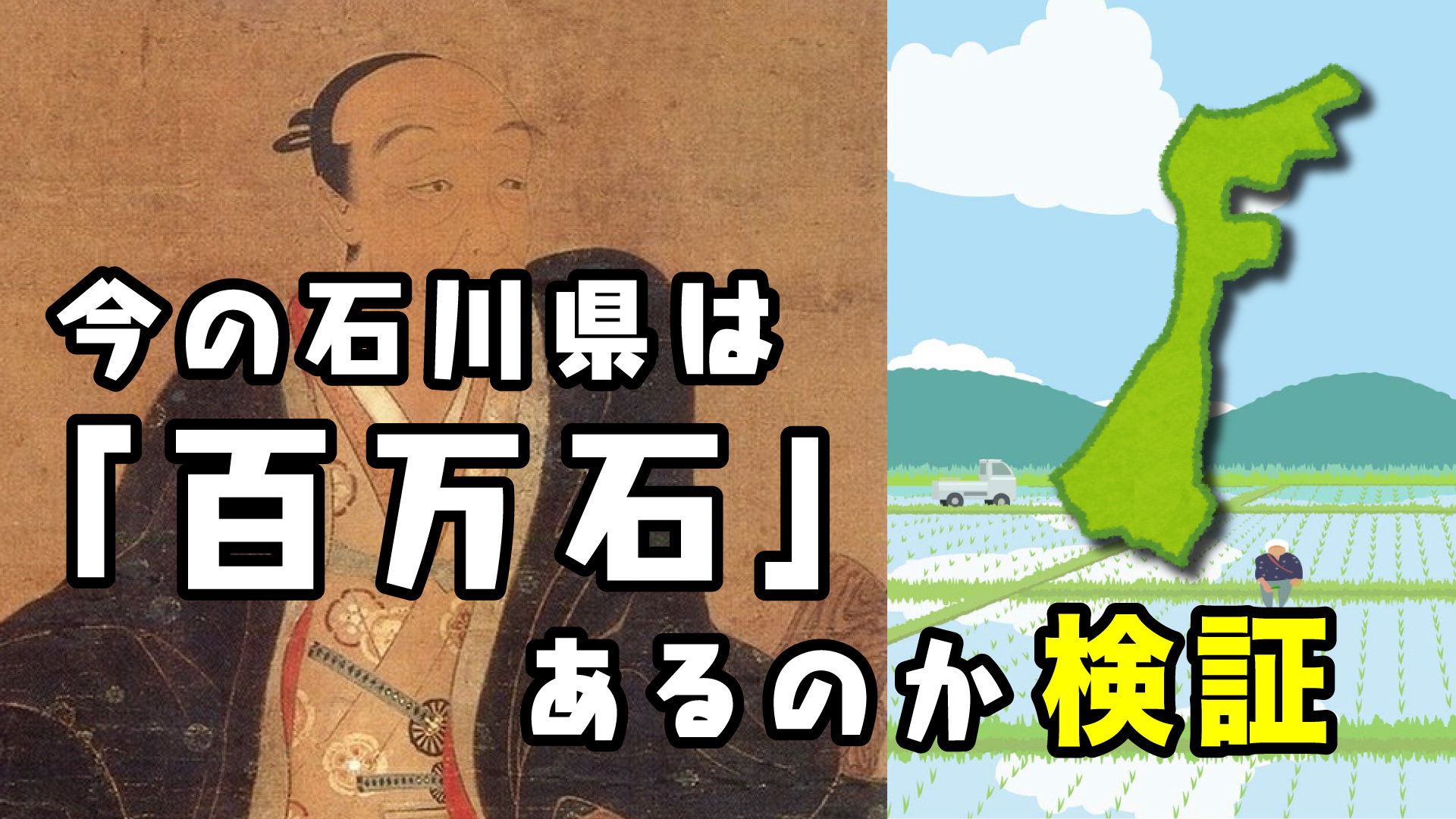

ところで、今の石川県や富山県でももちろん米作りが行われている。あえてこの2県の現在の「石高」を測ってみるといったい何万石あるのだろう?

石高を計算してみよう

「1石」ってどれくらい?

「石(こく)」というのは尺貫法における体積の単位で、1石はおよそ180L、米の重さに換算するとおよそ150kg(0.15トン)に相当するんだそうだ。

ちなみに1石は1000合と等しいから、 ごはん1合をだいたいお茶碗2杯分とすると米1石はお茶碗2000杯分にあたる。

育ち盛りの子どもが毎日ご飯2杯×3食分をきちんと食べたとして、だいたい1年で食べ尽くすくらいの量のイメージだろう。百万石あれば、100万人を余裕で養えるというわけだ。

加賀「二百万石」??

さて、それでは実際に現在の石川県・富山県の米の生産量を調べてみよう。

2024年度の石川県の米の生産量※は116,200トン。

※「子実用」とされる水稲の生産量をもとに概算。以下同様

これを0.15で割って石高に直してみると、令和の石川県の石高はおよそ77.5万石だ。同様に、お隣の富山県の石高を計算すると……

石川・富山の2県を合わせた石高は、なんと200万石以上! 目標の「百万石」の2倍にも達する快挙だ。

石川県金沢市の皆様方におかれましては、毎年恒例の「金沢百万石まつり」をたま~にでいいので「金沢二百万石まつり」に改名することをぜひともご検討いただきたい。

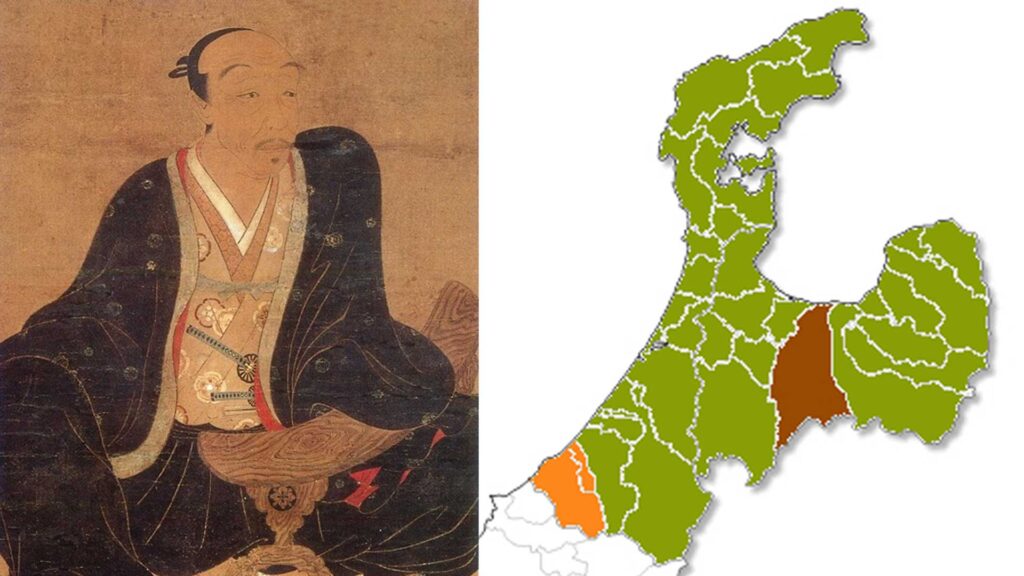

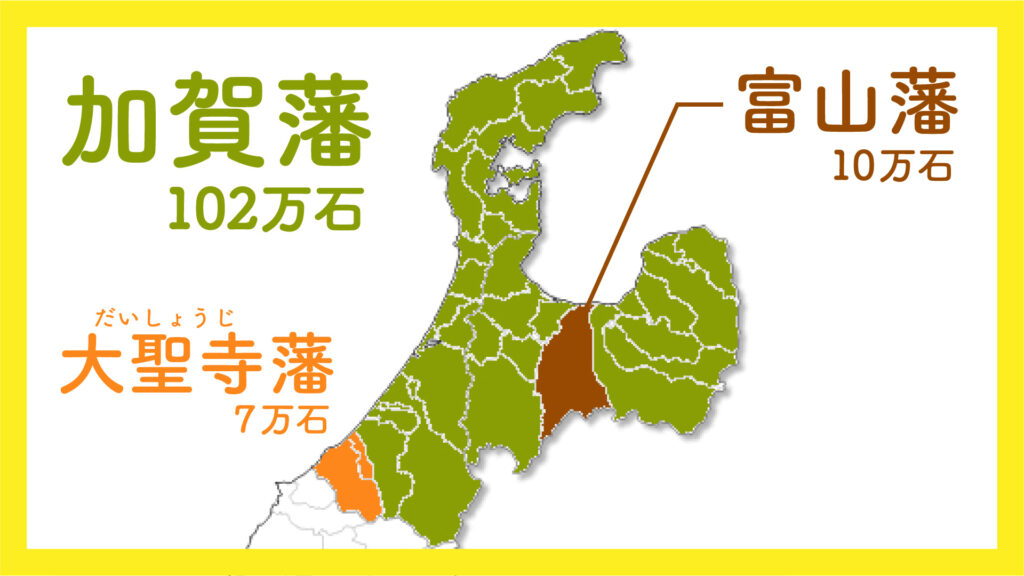

ちなみに、江戸時代の加賀藩の公式な石高は「百万石」よりも少しだけ多い102万石なんだそうだ。これに、加賀藩にゆかりの深い大聖寺藩・富山藩の分の石高を足すと、石高の合計は119万石になる(この3藩の領域を合わせると現在の石川県・富山県とほぼ一致する)。

これらの江戸時代の石高はあくまで表向きの数値であって、実際の加賀藩の石高は135万石くらいあったなんて話もあるのだが、それでも江戸時代と比べると現代の米の生産量はかなり増えていると言えるだろう。

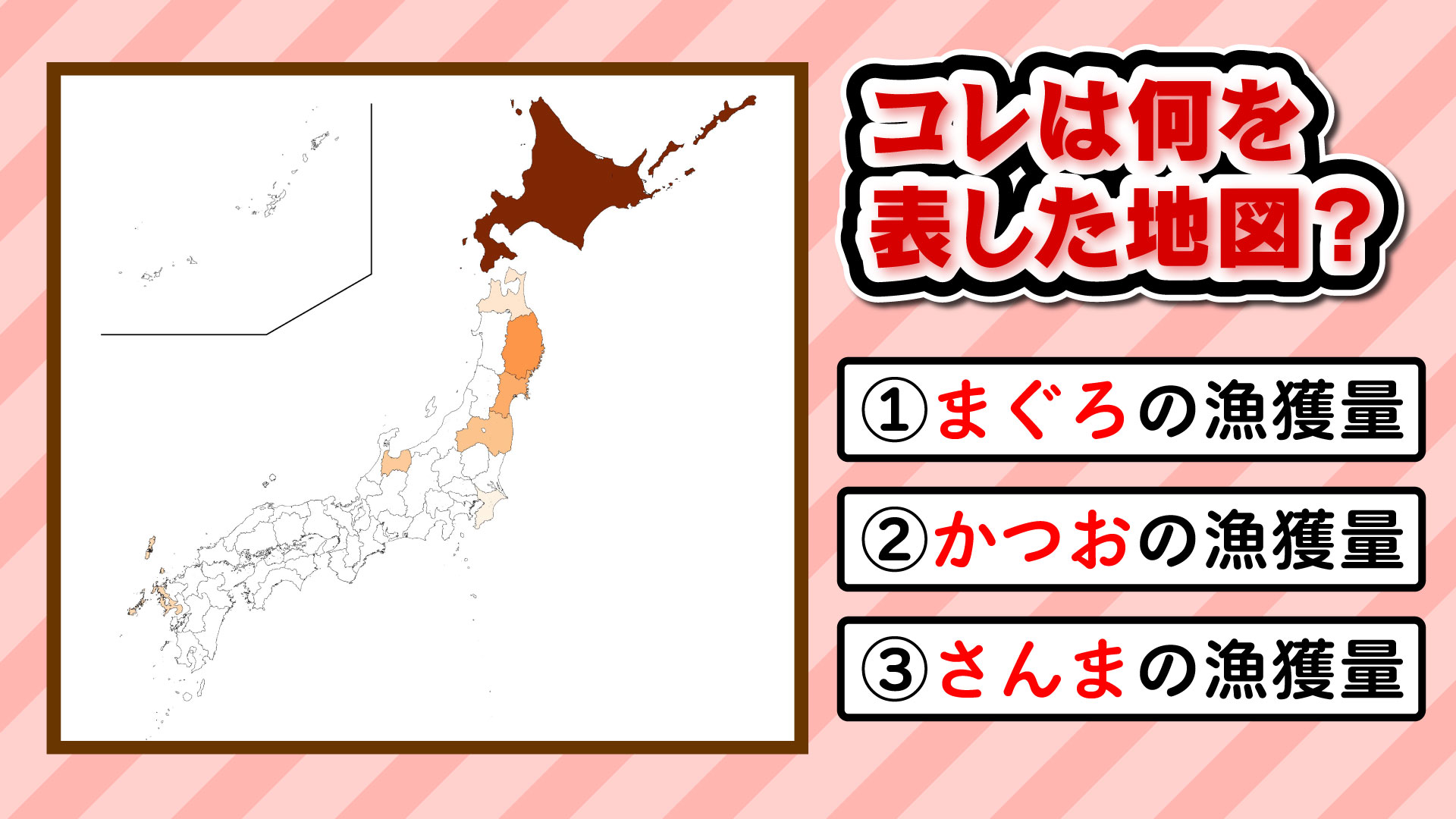

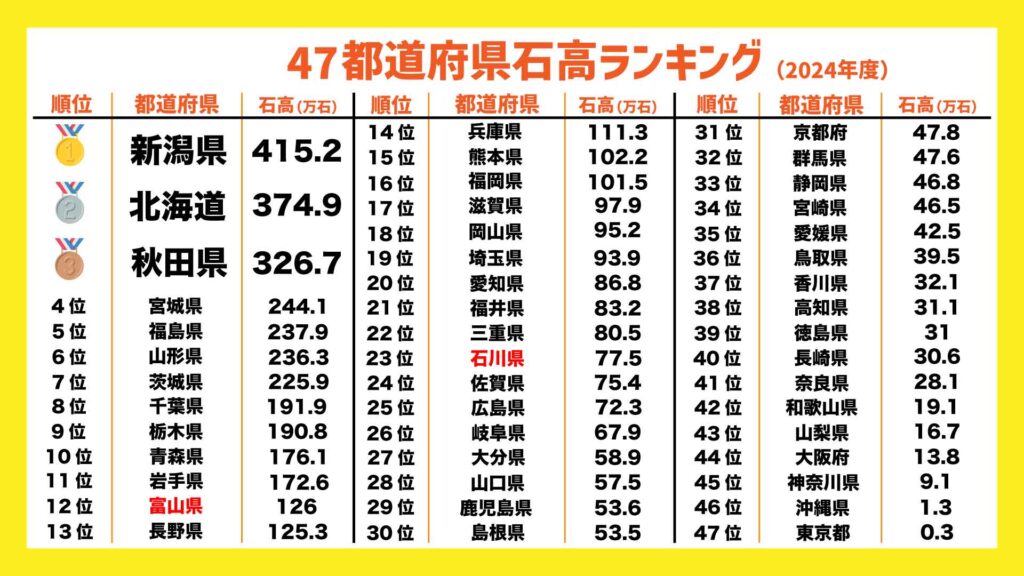

現代の石高ランキングは「東高西低」

せっかくなので、2024年度のデータを用いて47都道府県の「石高ランキング」を作ってみよう。

まず、ランキング1位は米どころのイメージが強い新潟県。その石高は、なんと加賀藩もびっくりの415.2万石もある!

ランキングをざっと見渡すと、全体的に東日本の都道府県が上位を占めているようだ。とりわけ東北地方は、なんとすべての県が11位以内にランクインしている。

西日本からも14位の兵庫県(111.3万石)をはじめ熊本・福岡・滋賀・岡山と5県が20位以内に入っているものの、全体としては「東高西低」の印象がかなり強い。

石高で妄想する日本史if

ところで各地域の「石高」は、戦国大名のパワーバランスなどに大きな影響を与える重要ファクターである。ここからは、「もし令和の石高ベースで日本史が動いていたとしたら……」という歴史のifをいろいろ考えてみたい(以下は筆者の妄想です!思いっきり肩の力を抜いて読んでください)。

日本史の中心は東北地方に……?

まず、米どころの多い東北地方に日本の政治的な中心が移る可能性がかなり高そうだ。

史実で源平合戦をやっていたころにはたぶん奥州藤原氏が平泉幕府を開いていて、戦国時代の終盤には伊達政宗あたりがしれっと天下を統一していることだろう。ということは、ひょっとすると日本の首都は岩手県か宮城県のあたりに置かれていたのでは?

首都・新潟構想

とはいえ西日本からのアクセスを考えると、バランスをとってもう少し西よりに首都を置いた方が良かろう。ここは石高ランキング1位の新潟県をそのまま日本の中心とするのが無難なのではないか。

新潟が首都のまま戦後を迎えると、1964年には東海道新幹線ではなく上越新幹線が開業し、新潟オリンピックが盛大に開かれていることだろう。新潟県内にはスキー場も多くあることだし、ひょっとすると冬季五輪も新潟で開かれたかもしれない。

現在の新潟出身の偉人といえば、ぱっと思いつくのは戦国大名・上杉謙信である。そんな彼の最大のライバルと言えばもちろん武田信玄だ。信玄の地元である山梨県はモモやブドウなどのフルーツの生産が盛んな一方で、米作りの方は全国ランキング43位(16.7万石)と、新潟県と比べるとかなりの差がある。この世界線で川中島の戦いをやったら、上杉側が圧勝するはずだ。

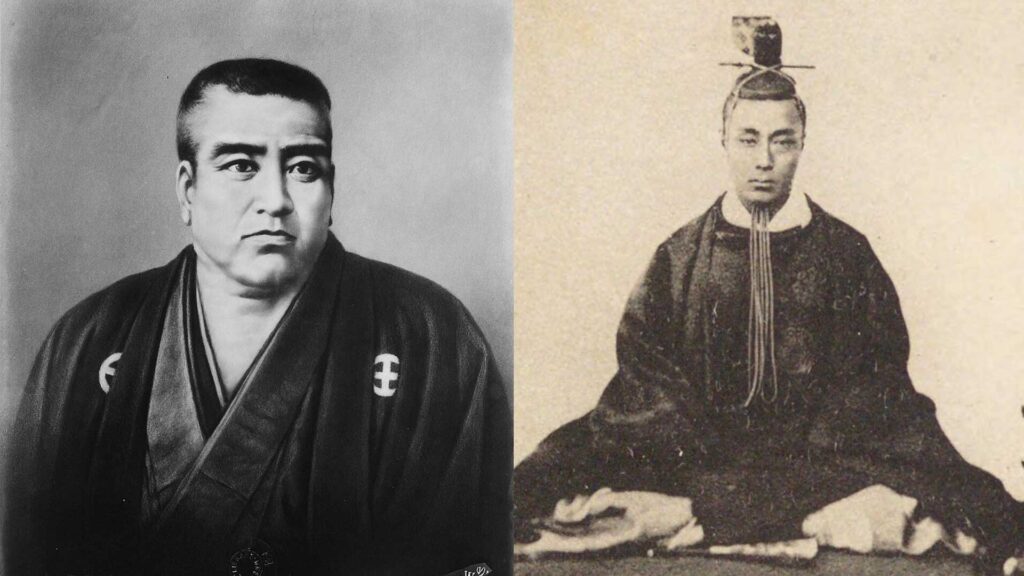

薩長同盟は明治維新の夢を見るか?

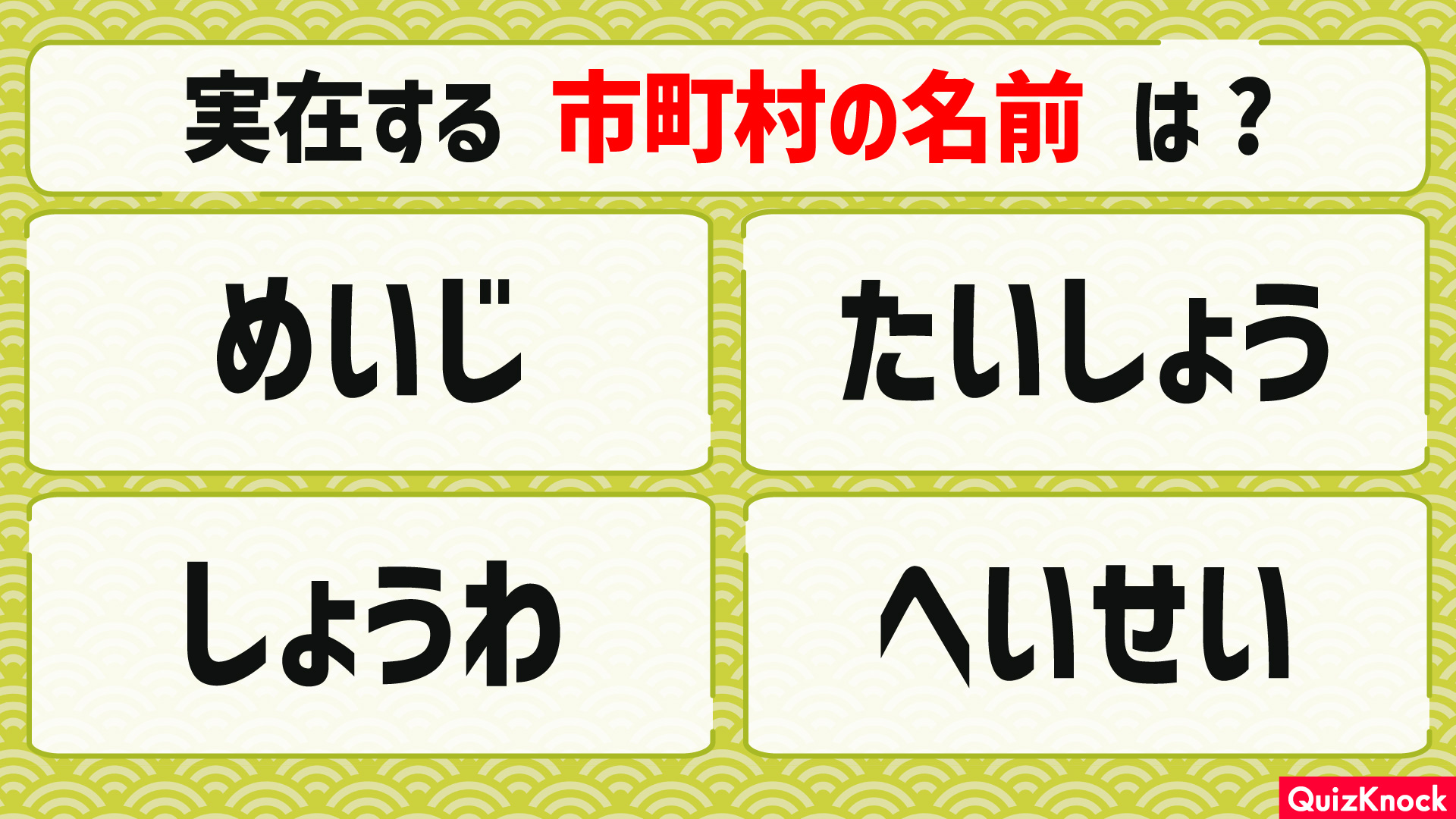

明治初期の

ちなみに、江戸時代の薩摩藩は72.9万石と加賀藩に次ぐ大藩であったものの、現在の鹿児島県の石高は29位の53.6万石である。同様に、かつて長州藩があった山口県は28位の57.5万石だから、史実通り「薩長同盟」をしたとて100万石ちょっとである。他にも新政府の味方をした藩は数多くあるにせよ、先述の1800万石と比べるとかなり旗色が悪かろう。これだけ国力差があると、そもそも薩長による明治維新が起きなかった可能性も充分にありそうだ。

余談だが、現在の鹿児島県は農業生産額の約7割を畜産業で稼いでいて、農業生産額ベースの全国ランキングではなんと北海道に次ぐ2位となっている。ということは、石高ではなく農業生産額を基準として日本史を考え直したら、史実通り薩摩藩が覇権を握ることになるかもしれない。

薩「水」同盟?

さらに余談だが、北海道・鹿児島県に次ぐ農業生産額ランキングの全国3位は茨城県である。江戸時代の茨城県には多くの藩があったが、その中で最も有名なのはおそらく『水戸黄門』でお馴染みの水戸藩ではないだろうか。

薩摩藩や長州藩などと比べるとちょっと地味なイメージの水戸藩ではあるが、改革派の藩主・徳川

もしかすると、この世界線では「薩水同盟」が明治維新の主役となっていたかもしれない。史実の水戸藩では尊王攘夷派と佐幕派が延々と内部抗争を繰り返し、全くそれどころではなかったことはいったん忘れることにしよう。

以上、筆者の妄想にお付き合いいただきありがとうございました!

「米」を中心に歴史を再検討してみた……なんて言うと大げさだけど、ともかく米の生産や日本史について、改めて思いをはせてみるきっかけをあなたにお届けできていたら何よりである。

【あわせて読みたい】

【画像出典(画像を一部加工しています)】

加賀藩の領域:MChew CC BY-SA 4.0

金沢百万石まつり:Z3144228 CC BY-SA 4.0

.jpg)