こんにちは、ライターの志賀です。

本日、27歳の誕生日を迎えました。高校に入学したのももう10年以上も前のことだと思うと、なんだか感慨深いものがあります。

折角の日なので、いまや私の活動に深い関わりのあるものになった「クイズ」について書いてみます。世に多くいるクイズプレーヤーの、そのうちの一人としての私の話です。

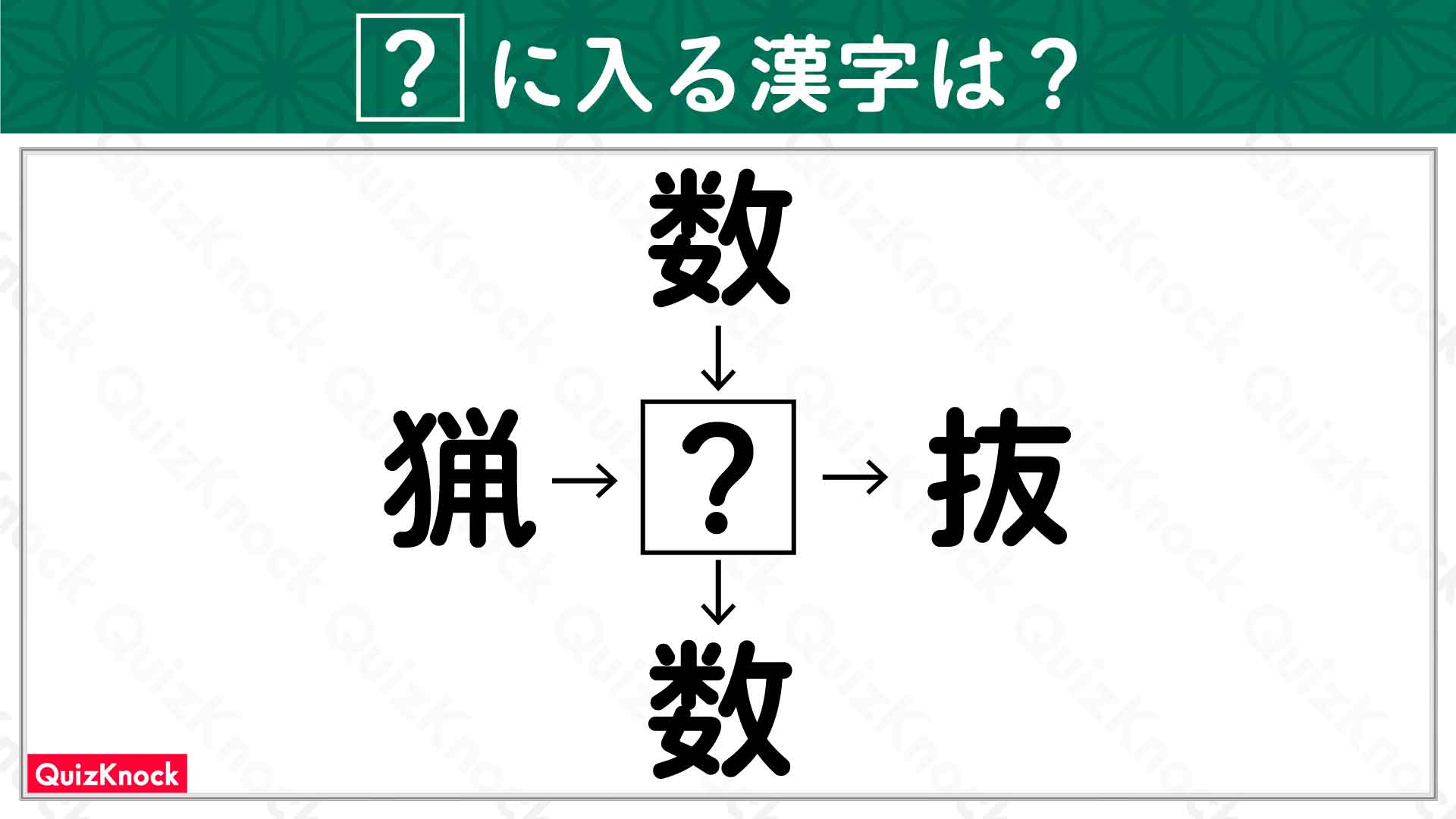

「クイズは人生を肯定する」のか

クイズが人生を肯定してくれたことなんて、私にはなかったように思う。

誰かがクイズについて語る光景を、この数年でずいぶん多く見るようになった。私自身、きちんと「クイズ」に関わり始めたのは大学に入ってからのことなので、どの口が言うんだ、というところもある。それでも、「そもそもクイズとは」「クイズ王とはなんなのか」「クイズの何が面白いのか」——。この仕事をしていれば、毎日のようにそんな議題が、言葉が耳に飛び込んでくる。

そうした中で、最近よく聞くようになったフレーズが、「クイズは人生を肯定してくれる」というものだった。

遊びとしてのクイズの魅力を語る上で、その視座のあり方は様々だ。競技としての駆け引きを何よりの魅力とする人もいれば、多くのことを覚える修練そのものに喜びを見出す人もいる。そこである人が言う。クイズに正解する、というのは解答者が過去のどこかのタイミングでその知識に触れていたから起こることだ。初心者であろうと経験者を相手に一問の正解を取りうるクイズでは、答えることのできたクイズは、その知識を得ることになった過去の経験、ひいては人生を肯定してくれる——。そんな意味だった。

実際、その側面は大いにあると思う。私自身、人にクイズの魅力を伝える際に、このフレーズを用いて説明することが多々あった。だから、クイズは面白いよと。けれど、その実自分の中にはクイズが人生を肯定してくれるということを、どこか受け入れ難いところがあった。多分、それは

光としての競技クイズ

私がクイズを始めるきっかけになったのは、1冊の漫画だった。

いや、正確にはそうと言えないかもしれない。多くのクイズプレーヤーが語るように、『Qさま!!』のようなテレビ番組で他者を寄せ付けない活躍をする芸能人や、それこそ伊沢拓司のように「高校生クイズ」で魔法のような正解を叩き出す人物への憧れも、もちろんあった。さまざまな要因が私の中で渦巻き、私にクイズ研究会へと足を運ばせたのだった。

それでも、杉基イクラ先生による『ナナマルサンバツ』との出会いは、確実に私の人生を動かした。

▲筆者宅にある『ナナマルサンバツ』

▲筆者宅にある『ナナマルサンバツ』

『ナナマルサンバツ』は競技クイズを題材にした青春モノ、スポーツモノとでも言うべき漫画で、過去にはアニメ化、舞台化も果たしている「クイズ漫画」だった。現在は完結しているが、アニメ放送当時は振り返り生放送がなされるなど、当時のQuizKnockにとっては、ひとつの大きなトピックだったと記憶している。

『ナナマルサンバツ』は、主人公の越山識が入学した先の高校でクイズに出会い、「ある一問」への正解をきっかけに競技クイズに目覚めるというストーリーだ。私がそんな物語にのめり込む動機となったのが、その主人公の持つ背景だった。

越山識は、高校に入学し劇的な(?)出会いを遂げるまで、クイズに造詣のあるキャラクターではなかった。要するに、立派なクイズ初心者だ。それでも作中で「ある一問」に正解できることになるのは、彼がクイズに触れずともそれまでに多くの本に、そして文学に触れてきた過去があるからだった。新入生歓迎会が行われている体育館、壇上での光を浴びる渾身の正解。まさに、人生の肯定を象徴するようなワンシーン。

「恋をしたのだ。そんなことは、全くはじめてであった/」。この一節で始まる太宰治の文学作品のタイトルは何?

正解:『ダス・ゲマイネ』

漫画を読み進めていくと、彼が「本の虫」として多くの知識を得るに至ったのには、母の影響があることがわかる。図書館司書であり、シングルマザーとして越山を育ててきた母。その描写に、身を重ねるとは言わないまでも、何かを感じずにはいられなかった。

私も同じように母子家庭で育ち、そして母は同じく図書館司書だった。お世辞にも本ばかり読んできたとは言えない自分だったが、それでも本のために家賃を払っているような家で過ごし、多くのものを母から受け取ったと思っていた。『ナナマルサンバツ』に出会った当時の私は、大学試験のために浪人中の身で、学ぶことも、将来のことも不安で悩み続けていた時期だった。

そんな中、漫画で見つけた些細な一致は、私を突き動かすのには十分なものだった。自分もこうなれるのかもしれない。そう思ってしまった。

何事もうまくいかず、中途半端な自分。そんな自分でもクイズなら輝くことができるんじゃないかと、今でこそ本当に浅はかだと感じられるような思考のもと、気づけばいつしか「大学では絶対クイズ研究会に入るんだ」と強く思うまでになっていた。

クイズは、誰のために?

かくして、私はクイズを始めた。

自分の入学した大学にはクイズ研究会がなかったので、インカレ生も受け入れていた東京大学クイズ研究会(TQC)にお邪魔することになった。(第2志望にしていた大学はクイズ研究会のある場所をきちんと選んでいて、事前に学園祭でもサークルに遊びに行っていた。相当な気合の入りようだったと思う)

TQCでの経験は、刺激的という他なかった。ずっとクイズを続けてきたハイレベルなプレーヤーとのフリバ※、大会の記録映像でしか見たことのなかったスタープレーヤーの存在。自分の知らないことを鬼のように次々答える面々に囲まれ、クイズってこんなにすごいんだ、面白いんだと衝撃を受けるばかりの毎日だった。

※フリバ:「フリーバッティング」の略。簡単なルールでの早押しクイズを繰り返すこと。

ただ、決して楽しいばかりではなかった。自分よりもはるかに知識のあるプレーヤーを前にして、ボタンを点け、更には正解できるクイズはどうしたって限られる。

強敵を相手に正解できたときは、やはり嬉しかった。他の参加者がボタンすら押せない問題を、自分の経験を頼りに答えられたときには、自分の人生が正しかったもののように思えた。でも、それだって次の瞬間には泡のように消えてしまう感情に過ぎなかった。

クイズは、多寡を比較する競技だ。知識の多い少ないに、プレイング経験の量。そして人生も、比べられるもののひとつだった。その考えがたとえ誤りだったとしても、私はそう思ってしまった。

クイズが救ってくれる人生と、救ってくれない人生がある。自分がいくら持てる限りの人生でどうにか正解を得ようとも、自分以上の人生を以て更に多くの正解を重ねる人が、必ずいる。母と観た大事な1本の映画のタイトルを、「なんとなく観てたから」という理由でいとも簡単にもぎ取るプレーヤーがいる。裕福とはいえない家庭で、「もっと色んな経験をさせてあげられればよかったね」と私に謝る母の顔を思い出す。

気づけば、やっとの思いで正解できた一問よりも、自分の人生ではどうにもならなかった一問、欠落にすら思えてしまうそれの方がどうしようもなく頭にこびりつくようになってしまっていた。私の人生は、足りないんだ。答えることのできたわずかばかりの正解に

今思えば、本当に愚かなことだったと思う。人生はクイズの役に立つが、別にクイズは人生ではない。自分がすべきことは、人生を肯定するために躍起になって過去を漁り、またそれを嘆くことの繰り返しではなかった。きっとただ「クイズ」をすること、それだけだったのに。そんなことにも向き合うことができず、今にまで至ってしまったと、そんなことまで思う。

.jpg)