QuizKnockに立ち上げ当初から関わり、その企画力・発想力で見るものを驚かせ続けてきた、河村拓哉。ライターとして出発した彼は今や、ディレクターや企画者としてのみならず、書評や短編小説の執筆など多方面での活躍を見せています。

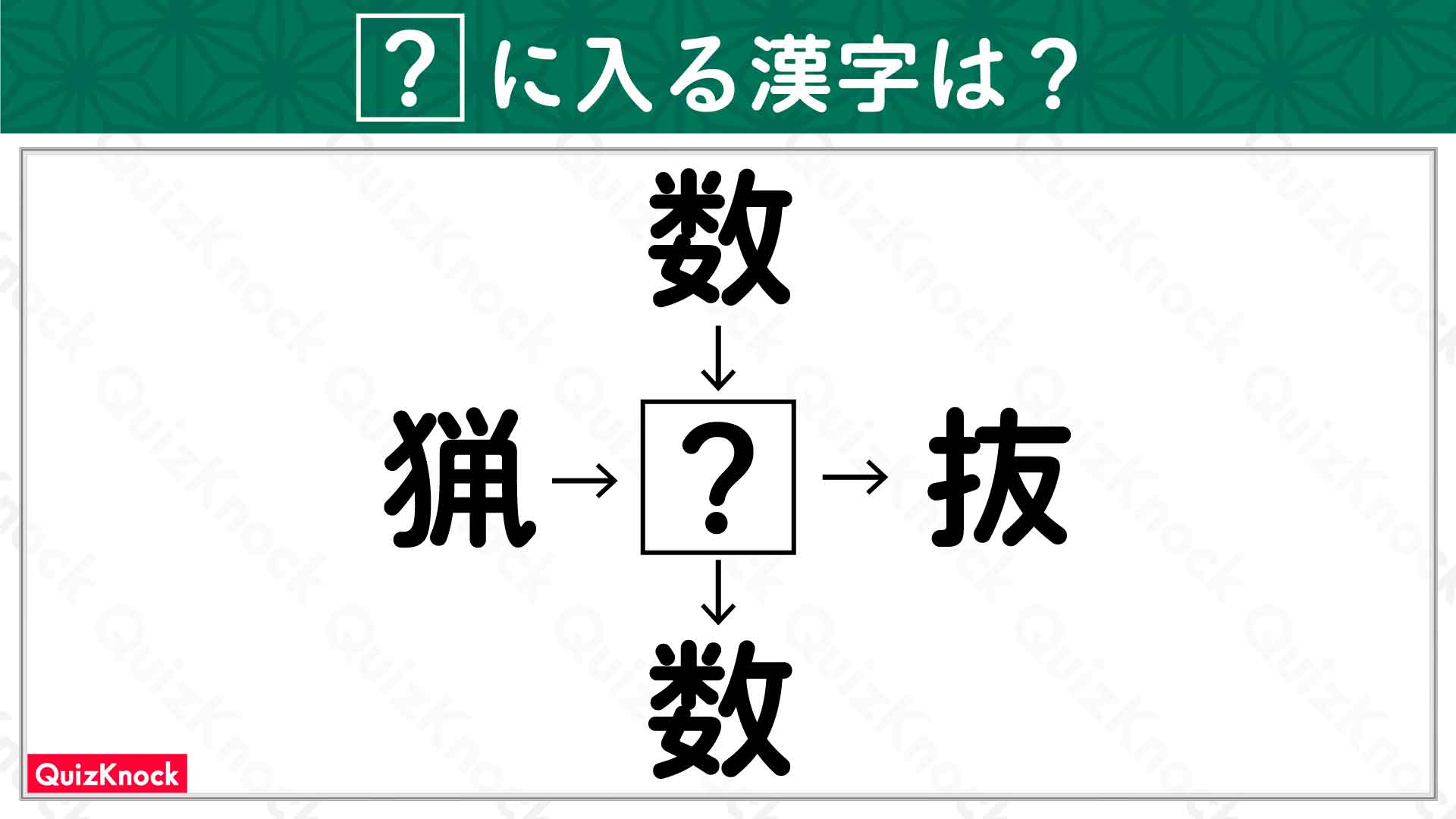

▲その発想はおかしい(『東大生100点は取り飽きたので人生最高得点を取る旅に出ます』より)

▲その発想はおかしい(『東大生100点は取り飽きたので人生最高得点を取る旅に出ます』より)

そんな河村と切っても切れない関係にあるのが「読むこと」、そして「書くこと」です。彼の書く文章からは「読むこと」に対する深い洞察が、そしてその筆致からは創作者としての顔も垣間見えるかのよう。

では河村はどのようにして本に触れ、文筆家としての一面も持つようにもなったのでしょうか。きっかけは小学生時代の読書体験にまでさかのぼるようで……? というわけで、QuizKnockメンバーの素顔に迫るインタビュー企画、今回は「河村拓哉と読むこと・書くこと」をテーマに全3回でお送りします。

東京藝術大学卒のライター。河村拓哉は、自身がインカレ生として参加していた東京大学クイズ研究会での先輩にあたる。

目次

◎ 原点はライトノベル!?「理解できないに、向き合えた」

◎ 本を読むことの意味って?「数ある体験のひとつに過ぎないのかな」

◎ 本が教えてくれたものは「距離の取り方なのかな」

原点はライトノベル!?「理解できないに、向き合えた」

――まず河村さんのイメージとして、雑誌やWebで書評を書かれたり、最近では短編小説を書かれたりと、「文芸」に近い活動をされている印象があります。そもそもどうして文芸や本が好きになったのか、そのきっかけを教えてください。

河村 時系列順に話すと、まず小学生の頃にミステリーばかり読んでいた時期がありまして。「パスワード」シリーズ(※松原秀行による推理ものの児童文学シリーズ)なども普通に通ってきてるんですが、高学年のときにはそれよりも森博嗣や京極夏彦を読むようになっていました。

▲きっかけは、ミステリー

▲きっかけは、ミステリー

――森博嗣も京極夏彦も、小学生で読むような作家ではないですよね。

河村 感情、っていうものを人は持っているじゃないですか。あれが嫌いな時期だったんですよね。

――なるほど?

▲「感情というやつが、嫌いだったんです」

▲「感情というやつが、嫌いだったんです」

河村 今の僕の語彙で言うと「感情には再現性がないから」という話なんですが……。つまり小説を読んでいて「この人はこう思うけど、僕はそう思わない」と感じてしまうのだったら、その人の感情を追っていってもつまらないなとなってしまう時期があったんです。

仮に恋愛小説を読んだときに、小説の中の登場人物と、僕とが違うなぁと感じてしまうことが若干嫌いだったんでしょうね。だからこそ文字情報を論理的に扱っていて、読んでいて「なるほどね」となるような作品が好きでした。

――確かに、森博嗣さんの小説なんかは鮮やかなトリックが特徴ですもんね。

河村 そうなんですよ。読解、みたいなものが苦手ではなかったから大人向けの文章も読むことができたことに加えて、そういった作品は論理がかっちりしているように思えて、そこが魅力的に感じたんでしょうね。

だから当時は文芸だけにハマっていたわけでは別になくて、ミステリーの漫画などもよく読んでいました。それこそ『金田一少年の事件簿』とか。文芸だから特別というわけではなくて、小説はあくまでそういう系統の中の文字を使ったもの、ぐらいの認識でしたね。

――なるほど。出発点はミステリーだったわけですけど、そこから読むもののジャンルは広がっていきましたか?

河村 これもいわゆる「文芸」ではない分野の影響を受けているんですが、小学6年生になるとインターネットをがっつり使うようになりまして。それを機にライトノベルを読むようになりました。『灼眼のシャナ』から読み始めましたね。

――すばらしい。

河村 そうなんですよ〜!!

▲ここにオタクがふたり

▲ここにオタクがふたり

――私たちくらいの世代は、当時そのへんの作品からハマりますよね。

河村 そうそう。『灼眼のシャナ』からハマって、『涼宮ハルヒの憂鬱』を経由して色々読んでいきましたね。

――黄金ルートですね。

河村 まさしく。そんな黄金ルートを辿っていったんですが、それも元々はインターネット上の雑学系サイトの管理人がブログに「これ読んだ」って書いてあったことに影響を受けてのことでした。このときまでは文芸について何か思いがあったわけじゃなくて、正直、流れで漂いながらっていう感じでしたね。

――きっかけはインターネットだったんですね。

河村 そうですね。それからは、少し考え方が変わっていきました。ラノベって、ある種めちゃくちゃ娯楽じゃないですか。だから登場人物の気持ちが自分と違っていたとしても、そこまで気にはしなくなっていたんですよね、「シャナが可愛いからええやろ」みたいに(笑)。

それまでは、本が絶対正義、のような気がしていたんですよね。このような人間はこうならなきゃいけませんよ、みたいな。そこで娯楽に振り切ったものを読むようになったことで、「なんかおもしれーからいいや」みたいに思えるようになったというか。

――必ずしも感情移入しなくていい、みたいな感覚にさせてくれたんですかね。

河村 そう。すごく印象に残ってるのは、『涼宮ハルヒの憂鬱』で神人が出てくるくらいの終盤に、キョンが気づいたら学校の下駄箱で目覚めるっていうシーン。覚えてる?

――懐かしすぎますね。

河村 下駄箱で目覚めた後に、「これはにっちもさっちも行かないからどうしようか」ってなったときに「とりあえず部室に行こう」ってなるじゃない? その部室に行くっていう動きがね、当時よくわからなかった。だって急に学校で目覚めたときに部室行く?

その登場人物の動きは、自分の思い浮かべる論理的な行動と全く違ったわけなんですよ。それでも、そのことについて「まぁいいか」と思えるようになったというか。この人間はこういう行動をする、ということに同意できなくてもいいんだなって。

▲「まぁいいか、って」

▲「まぁいいか、って」

――それは面白い体験ですね。受け止めるとまではいかなくても、これでいいんだと。

河村 それで、ある種ちょっと本と距離を置くことができたというか、本との向き合い方がわかったのかなという気はします。

次ページ:そもそも本は「読んだ方がいい」ものなの?

.jpg)