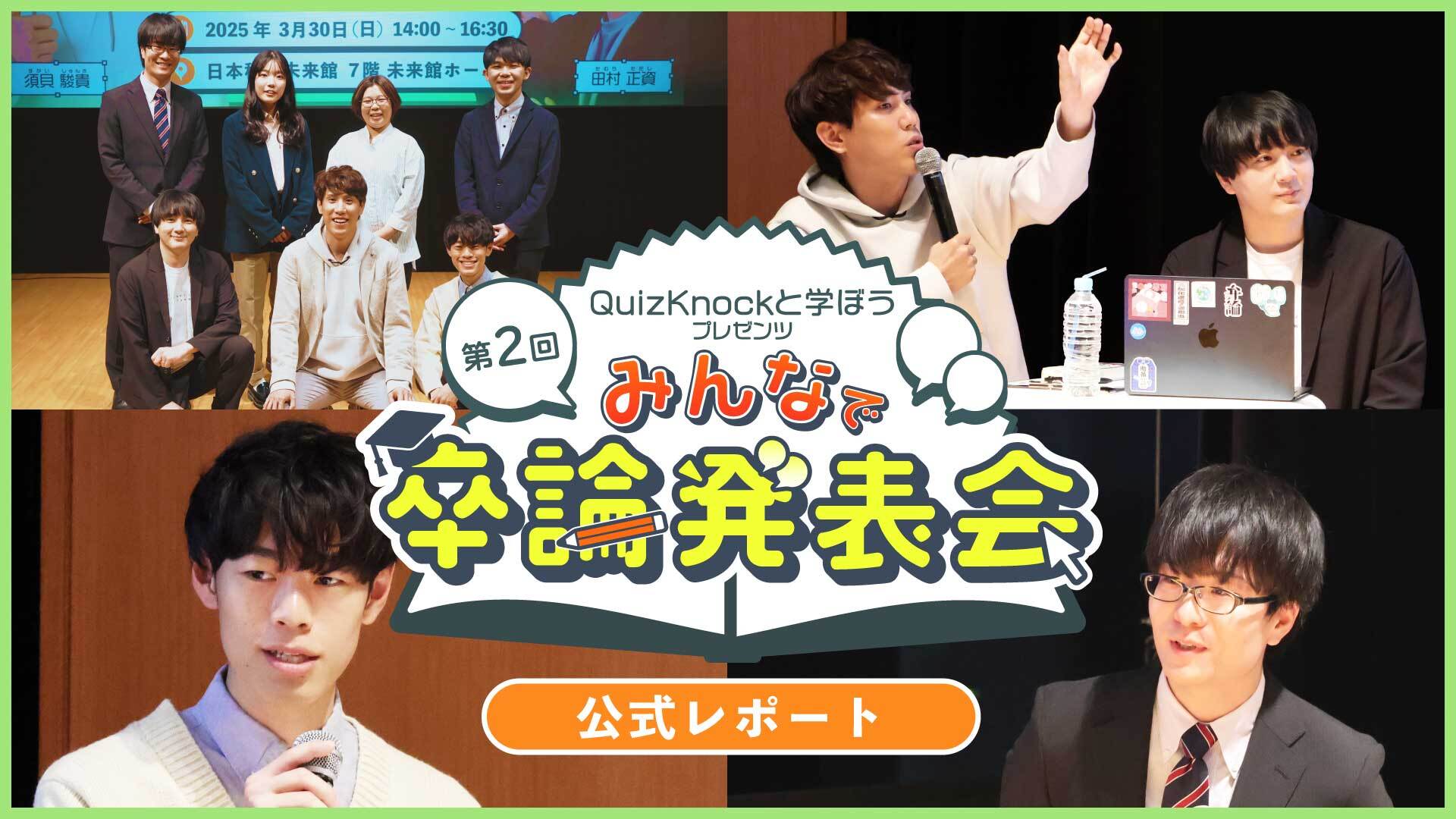

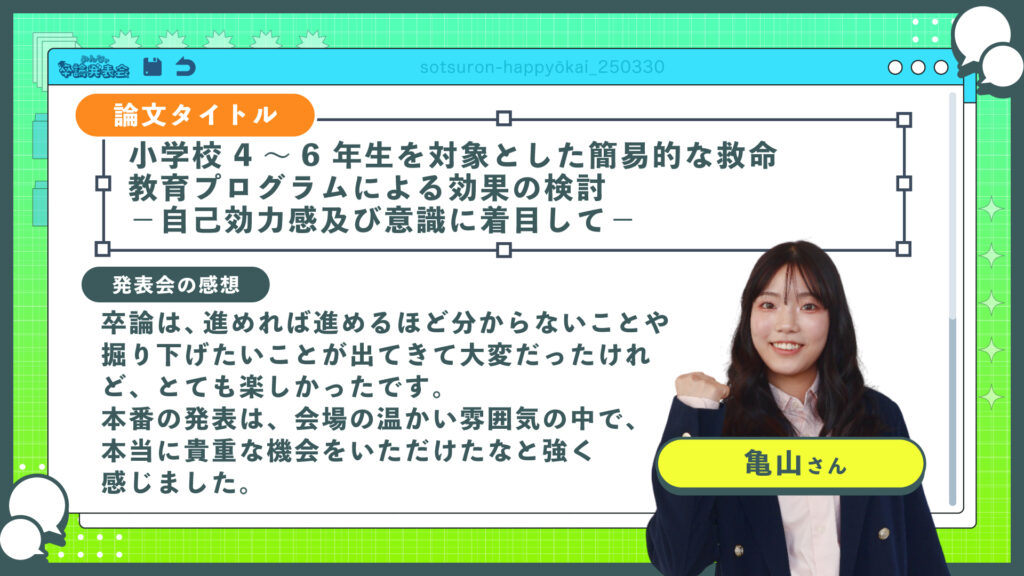

バラエティ豊富! 一般発表者のラインナップ

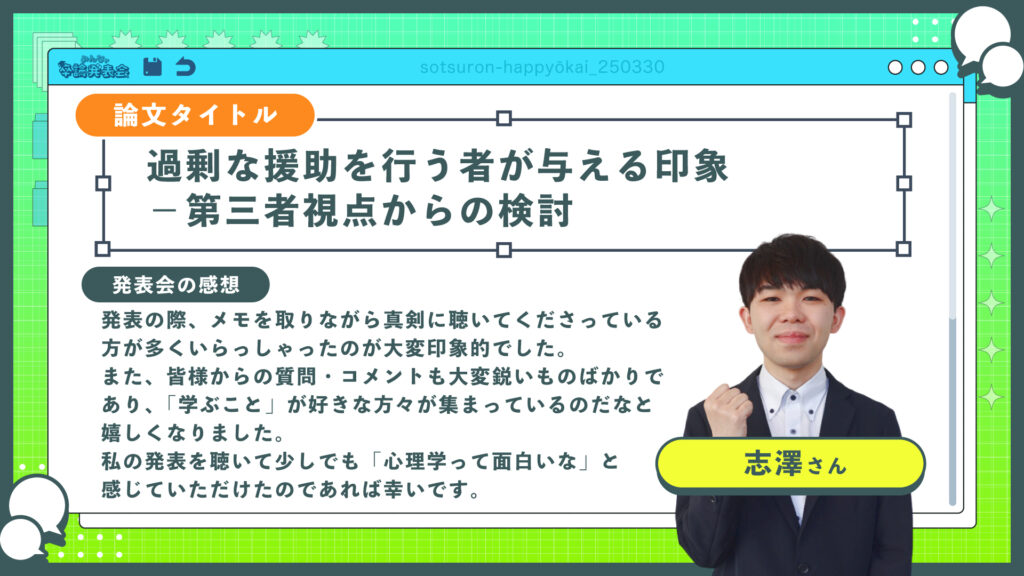

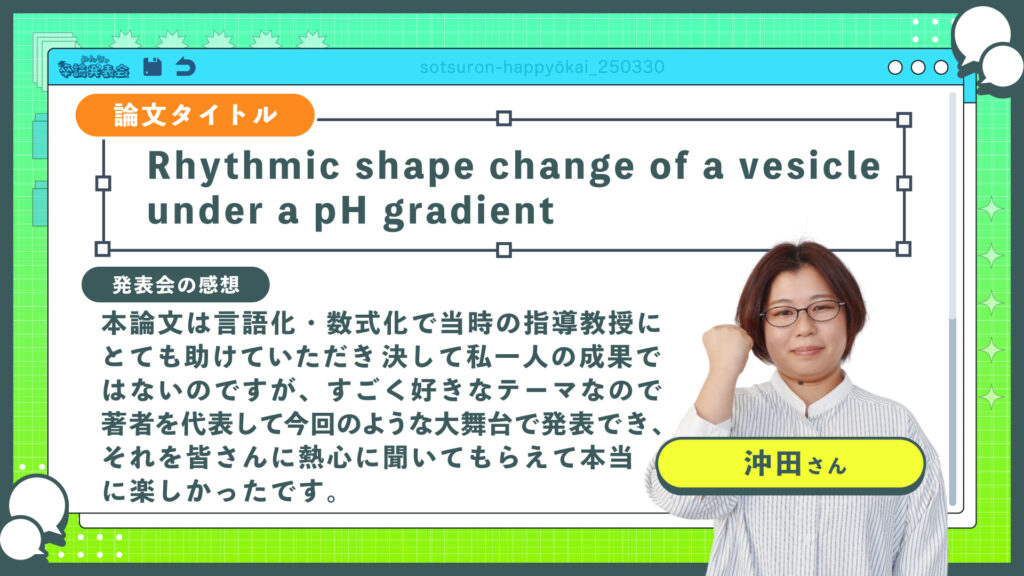

本イベントでは公募で選出された4名の方の発表も行われ、イベントを盛り上げました。今回は学生だけでなく大学の先生も発表に参加し、須貝も「実は去年の案内で『大学の先生も応募して良いですよ!』って言ってたら来てくれちゃいました!」と大喜びでした。ここでは4名の論文発表のタイトルをご紹介します。

「論文」がテーマのトークも!

6名による論文発表のあとには、須貝・田村・言による「論文」をテーマにしたトークも行われました。

論文のテーマはどう決めた?

まず、「論文のテーマはどのようにして決めた?」と司会の言が問いかけます。超伝導を研究した須貝は、「結局、(研究室への)配属」としながらも、「学生実験のなかで超伝導が一番派手だった」と回答。自分が一番楽しかったものを選んだという、須貝らしい答えが返ってきました。

一方、哲学を研究していた田村は、「いろいろな授業を取っていくうちに、哲学がおもしろいなと感じた」とし、哲学を選んだ理由には「哲学は大学にいる/いないとか、定年とか関係なく、いろんなものを楽しむときの視点をくれる。一生できるものが良いのかなと思って哲学にした」と話しました。

続けて卒論のテーマについて田村は、「単純に『なにこれ』と思ったものをテーマに据えた」と話します。研究対象としていたフランスの哲学者・メルロ=ポンティに関しても、「何を言ってるかわからないけど大事そうな気がする」というポイントについて、田村自身が理解するために調べて研究を進めて解釈していったそうです。

今回発表者も務めた言は、テーマを決めた理由について「クイズが好きすぎたからですね」と返し、会場を沸かせます。国語学を学ぶことにした理由を聞かれると、「クイズの研究を一番自然にできそうだったから。クイズありきですね」とクイズ王にふさわしい回答を連発します。「好きなものを心にもちながら生活すると、自然と研究したいことが見つかる」と答え、来場者のみなさんも感心の笑顔を浮かべました。

論文発表するときに大事なことは?

続いてのトークテーマは「論文発表をするときに大事にしていたことは?」。

須貝は、「前提をめっちゃしゃべる」と回答。基本的に学会や発表には知ってる人が来るものではあるが、あえて「知っていると思わないように心がける」のが大事といいます。

その例のひとつとして、「略語を安易に使わない」ことに注意したと須貝。発表を聞きにくる人は略語の内訳を知っている可能性も高いとしつつも、誤解を避けるためにも、最初に全部スペルアウトするなど、前提を明らかにしながら話すことを心掛けていると答えました。

これには田村も、「『すげーおもしろいことをこれから話すんだけど、おもしろさをわかってもらうためにはこれとこれを知っていただかなければならぬ』という瞬間はたくさんあるからね」と共感していました。

また、田村からは「発表は学問的プロセスの途中でしかない」という意見も。論文発表は「今こんな感じだけど、いけてます?」と問う確認の場と捉え、発表と質疑応答で研究を前に進める、と考えていたそうです。須貝も「『なんで調べてないんですか?』系の質問や指摘は激痛だけど、もらうと発表会に行った甲斐がある」と頷きました。

いろいろなことを楽しく考える機会に

2時間半にわたるイベントもエンディングへ。須貝は、「ひと味違う発表が聴けた。本を読むだけで発表できる研究があるんだという意外な発見があった」とイベントを振り返りました。田村も「自分には想像もつかないようなことを考えてまじめに取り組む人がいてそれに楽しみやロマンを見出していることがちょっとでも伝わったらいいなと思った。新たな世界が広がったんじゃないか」とコメントを残し、「第2回みんなで卒論発表会」は大盛況で終幕しました。

この記事で紹介したのは、個性豊かな発表のほんの一部です。発表の模様や白熱した質疑応答をもっと詳しく見たい方は、ぜひダイジェスト動画をご覧ください!