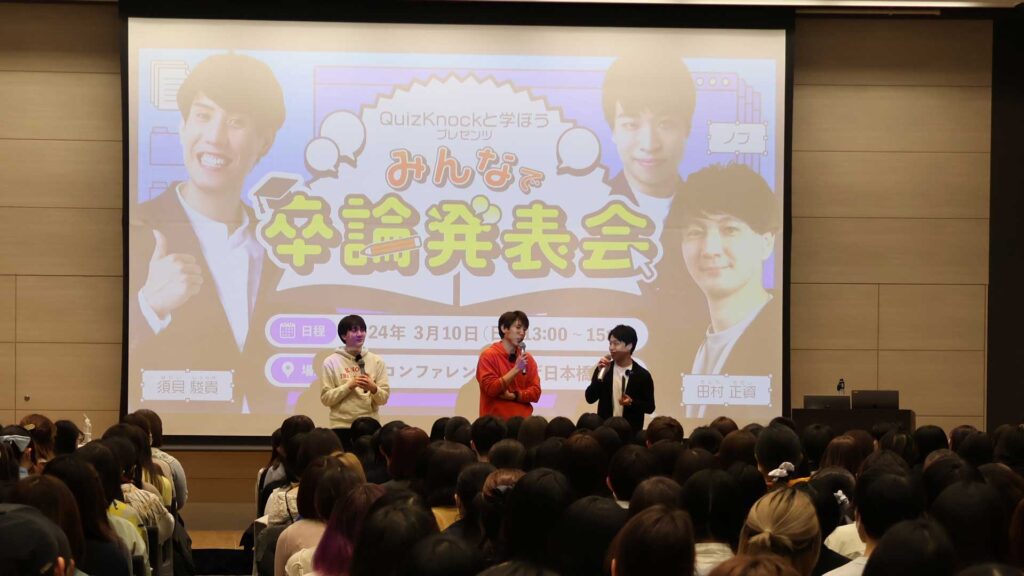

QuizKnockと学ぼうプレゼンツ「みんなで卒論発表会」

【開催概要】

日時:2024年3月10日(日)13:00~15:00

場所:野村コンファレンスプラザ日本橋 6F大ホール(東京都)

出演:須貝駿貴、田村正資、ノブ

卒論発表メンバー:直井、あさぬま、ユウ、一般発表者の方5名

YouTubeチャンネル「QuizKnockと学ぼう」が主催する初めてのイベント「QuizKnockと学ぼうプレゼンツ みんなで卒論発表会」が実施されました。

イベントには、全国から集まった学生とQuizKnockメンバー、合計8名のプレゼンターが登場。さまざまな卒業論文の発表と須貝駿貴・田村正資による質疑応答を通して、約300名の来場者が学びや研究のおもしろさを間近に感じる1日となりました。

この記事では主に、QuizKnockメンバーの直井、あさぬま、ユウによる発表の内容をご紹介します。

【読者の皆さまへ】

本記事の内容は、「みんなで卒論発表会」における各プレゼンターの発表内容に基づくものです。

研究内容は絶対的事実とは限らず、あくまでひとつの主張である点にご留意ください。

当日の様子はこちらの動画でもお楽しみいただけますので、記事とあわせてぜひご覧ください。

目次

「内容はわかんなくてもいいけど……」

司会のノブ(当時QuizKnockメンバー)と、質問を行う須貝・田村の登場とともに起こった温かい拍手で、イベントがスタートしました。

社会人の方が過半数のなか、会場には小中学生の姿も。まず田村が「気になるキーワードを1個でも持って帰ってもらったらいいかなと思います」と呼びかけました。

また、須貝からは「発表内容はわかんなくてもいいけど、これをマジでガチでやってる人もいるんだということはわかって帰ろう。いろいろな研究が全部集まったら大事な何かがつくれるだろうなと気持ち的に納得してほしい」というメッセージが伝えられました。

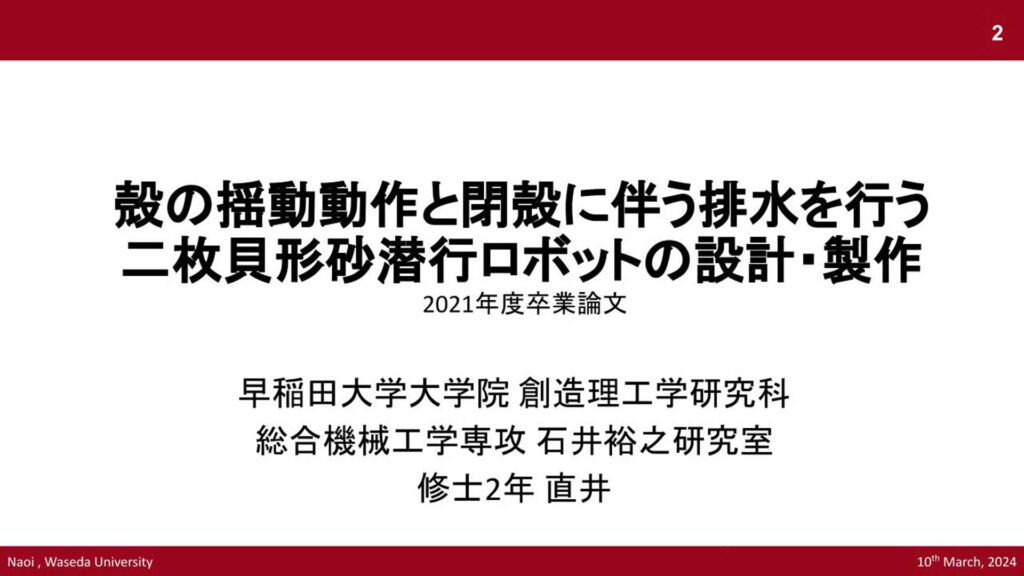

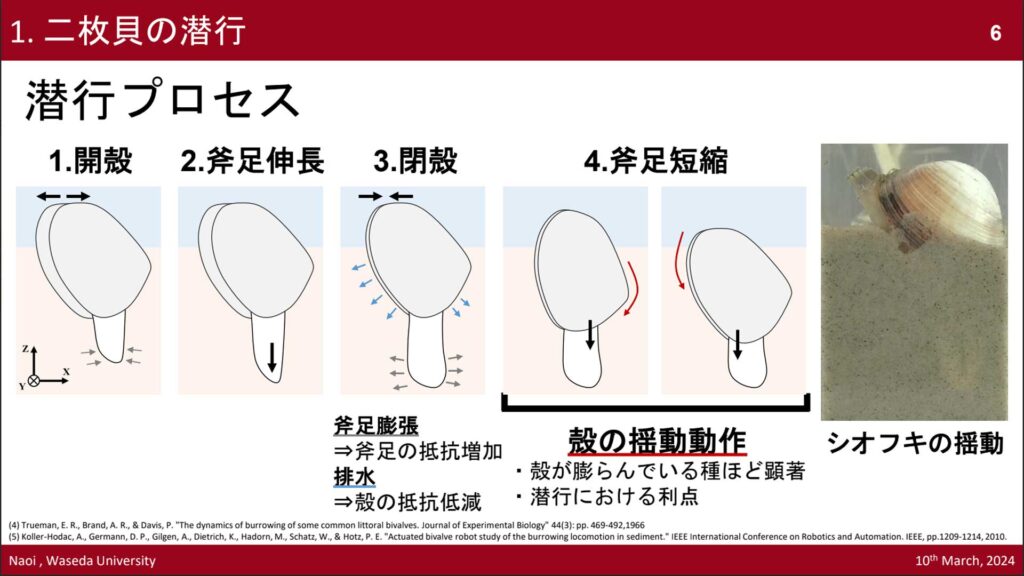

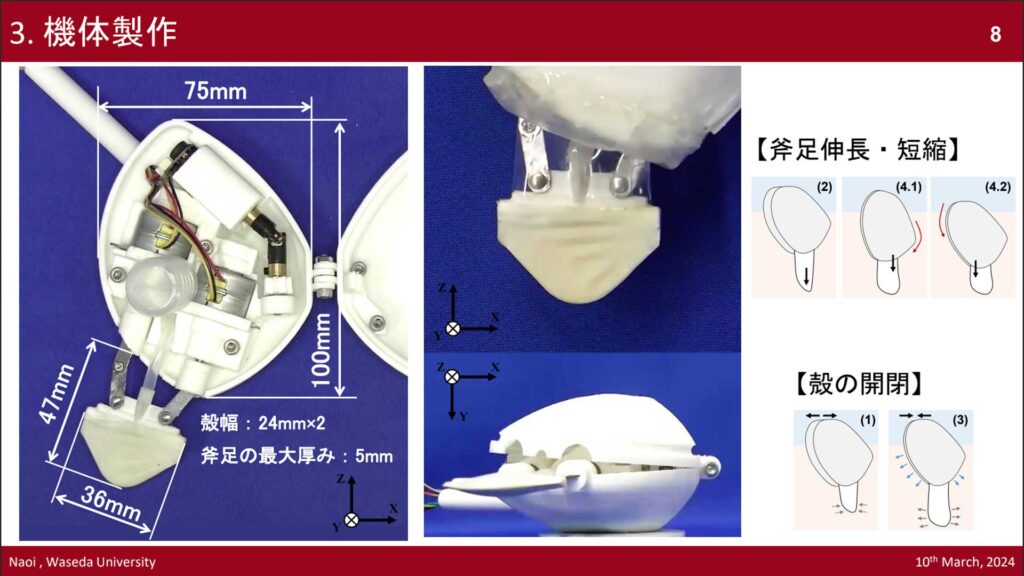

「二枚貝形」のロボットを製作……!?

1番手で登場したのは、QuizKnockで動画企画を中心に活躍している直井。

早稲田大学修士2年生(当時)の直井が大学〜大学院にかけて取り組んでいた研究は、「二枚貝」と「ロボット」がキーワードだそう。一見何の関連もないようにも思えますが……?

食材としてのイメージが強い二枚貝ですが、実はその動きはとてもパワフル。二枚貝の動きをロボットで再現することにより、土や砂への新たな潜行方法を確立する……というのが研究の目的です。

直井の研究では、特に「排水」「閉殻」「殻の揺動動作」と呼ばれる二枚貝の動きの再現を目指し、実物のロボットの製作も行ったとのことです。

質疑応答

発表を終えると、「二枚貝の潜行の何が独特なのか教えてほしい」との質問が。

直井はまず「潜行に必要な力が小さい」点を挙げ、加えて既存の技術(ドリルのような動きをする掘削方法など)と比較した説明を展開。「潜行で使ったエネルギーに対して、上から引っ張った際に土の中に留まろうとする力が大きい」といった特徴を示すと、来場者の皆さんも納得の表情を浮かべていました。

みなさんの卒論の話も聞かせてください!

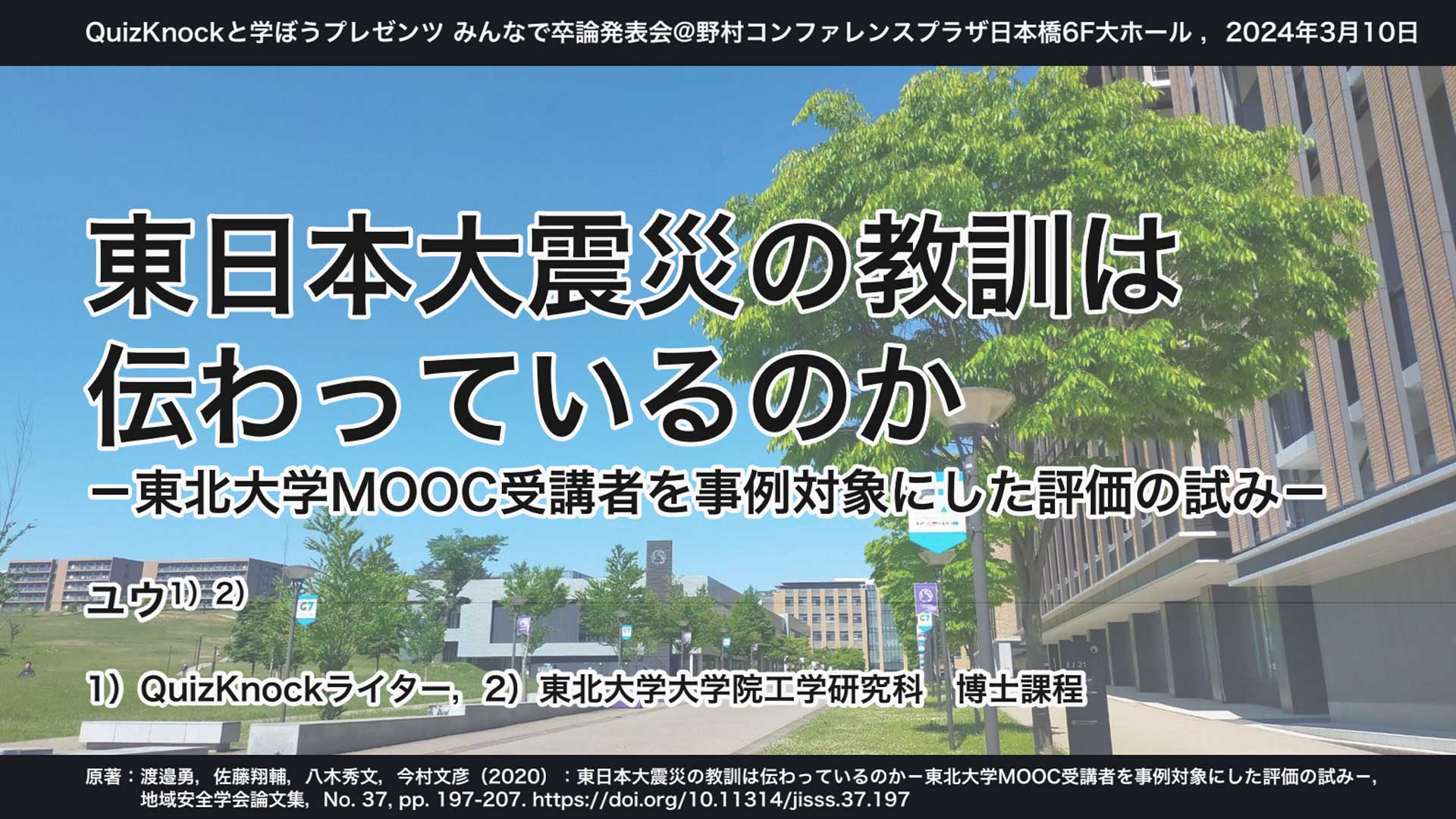

「震災の教訓は伝わっているのか」を検証

「新しい『グーチョキパーでなにつくろう』を考える」など個性派の記事のほか、関東大震災や津波警報といった災害に関する内容も発信しているライター・ユウ。

そんなユウの発表は、東日本大震災の教訓が本当に「伝わっている」と言えるかを検証するものです。

2011年の東日本大震災の発災以降、災害の経験や教訓を伝える試みが増えていることには皆さんの多くが共感できると思います。

しかし、災害の「教訓」が人々の行動や思考に変化を及ぼし、「防災行動」という実際のアクションにつながっているかまでは明らかにされてきませんでした。

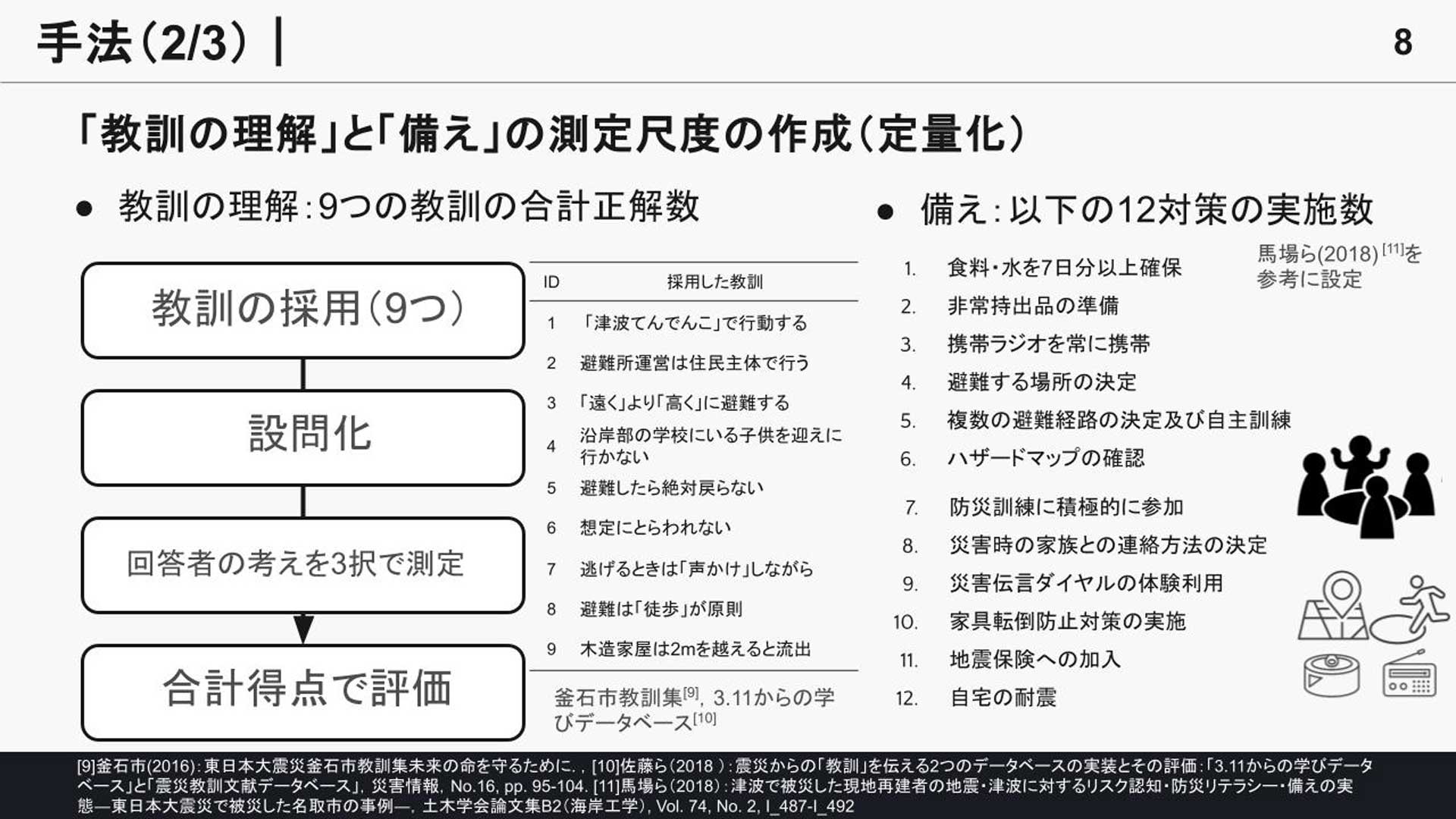

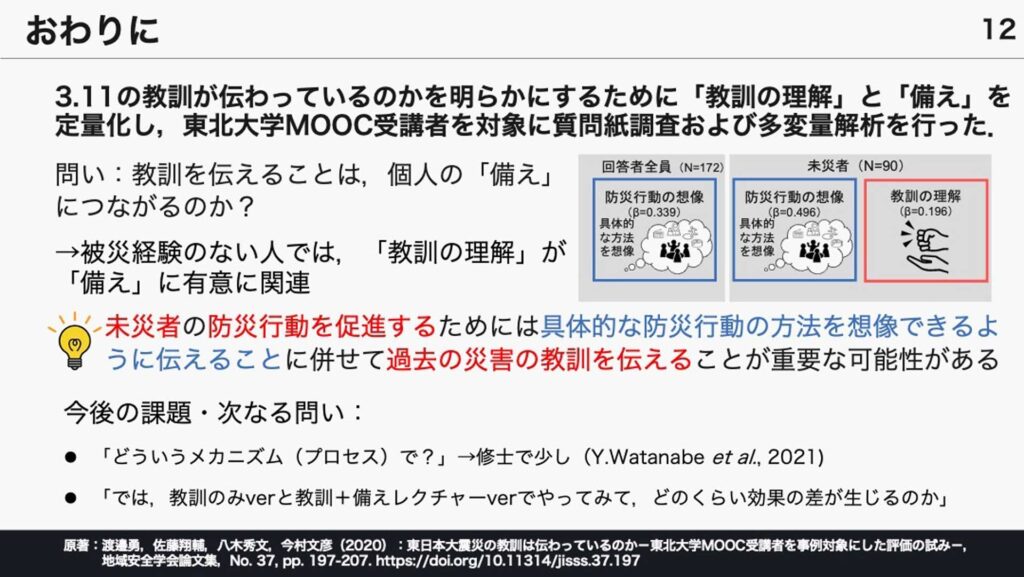

そこでユウは、「教訓の理解」と「備え」について測定尺度を設け、両者の関連を東北大学のオンライン講座を受講する成人へのアンケートを通じて検証することに。

調査を進めると、回答者のうち未災者(被災経験のない人)について、「教訓の理解」と「備え」の間に有意な関連がみられることがわかったそうです。

また「防災行動の想像」は全回答者を通じて備えの有無への影響が大きく、特に未災者の防災行動を促すためには

- 具体的な防災行動の方法を想像できるように伝えること

- あわせて、過去の災害の教訓を伝えること

が重要な可能性があると結論づけられました。

※研究成果の詳細はこちらの論文をご覧ください。

質疑応答

質問者席の田村は「ふわっとした事象を、調査を通じて明らかにしている点が重要」とユウをたたえた上で、「教訓を知ることは、かえって人を実際の備えから遠ざける可能性もあるのではないか?」という疑問を投げかけました。

するとユウは「待ってました」とばかりに、卒業論文後に進めた研究の成果について補足(ユウは現在博士課程在学中)。

追加の分析によると、教訓を知ることで「備え」へのハードルが下がる……つまり、備えるためのお金や時間・労力などのコストに対する心理的負担感を下げる可能性があることがわかったと回答し、会場をうならせました。

どんな発表にしようか迷いましたが、本当の学会発表と同じような発表スタイルにしてみました。研究発表の雰囲気が少しでも伝わったら嬉しいなと思います!

.jpg)