なぜ、「伊能図」は庶民の間で使われていなかったのか?

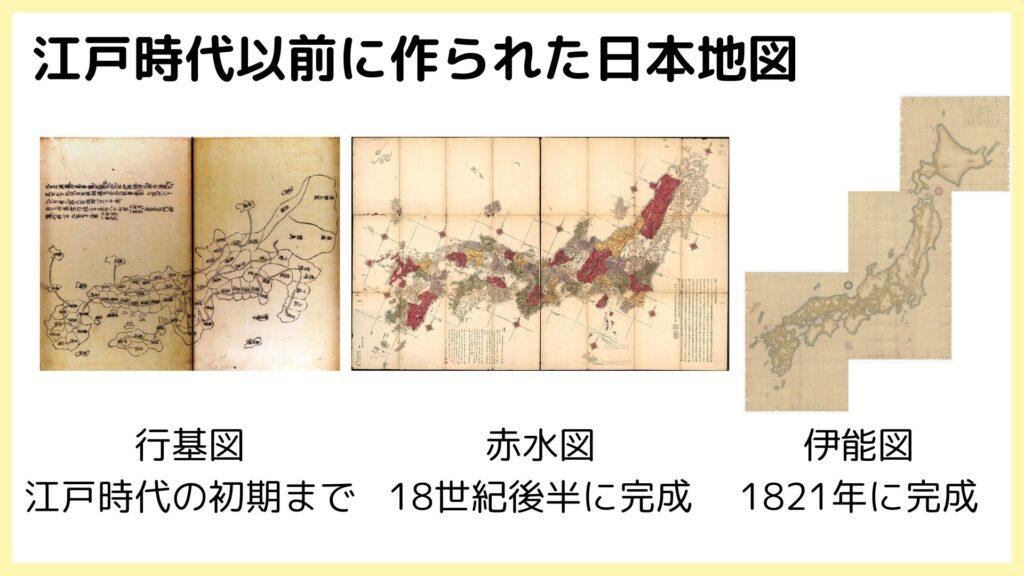

選択肢になっていた地図は次の3つです。

③:1821年に伊能忠敬が完成させた日本地図、通称「伊能図」は、きわめて正確なものでした。しかし、幕府の事業として製作されたこの地図は、軍事上の理由で海外への流出を防ぐため「秘図」として扱われ、明治時代に伊能図を基にした地図が広まるまで、ほとんどの人はこの精度の地図を使うことはできませんでした。

一方で②:江戸時代の後期に一般に使われていた地図は長久保赤水という人が製作したもので、「赤水図」と呼ばれています。赤水の実測ではないものの、刊行された日本地図として初めて経線と緯線が記入されました。伊能忠敬も測量の際に赤水図を持ち歩いていたといいます。

日本地図の歴史

では、江戸時代以前の日本地図はどのようなものだったのでしょうか? ここで、日本地図の歴史について解説します。

7世紀、全国の民衆に土地が貸し付けられ(班田収授といいます)、これに伴って、各地方は地図を差し出すように命じられました。『日本書紀』 に646年の出来事として出てくるこの記述が、日本の文献に初めて現れる地図に関する事項とされています。

※日本書紀の記述は不正確で、班田収授は実際には689年に確立した制度とされています。

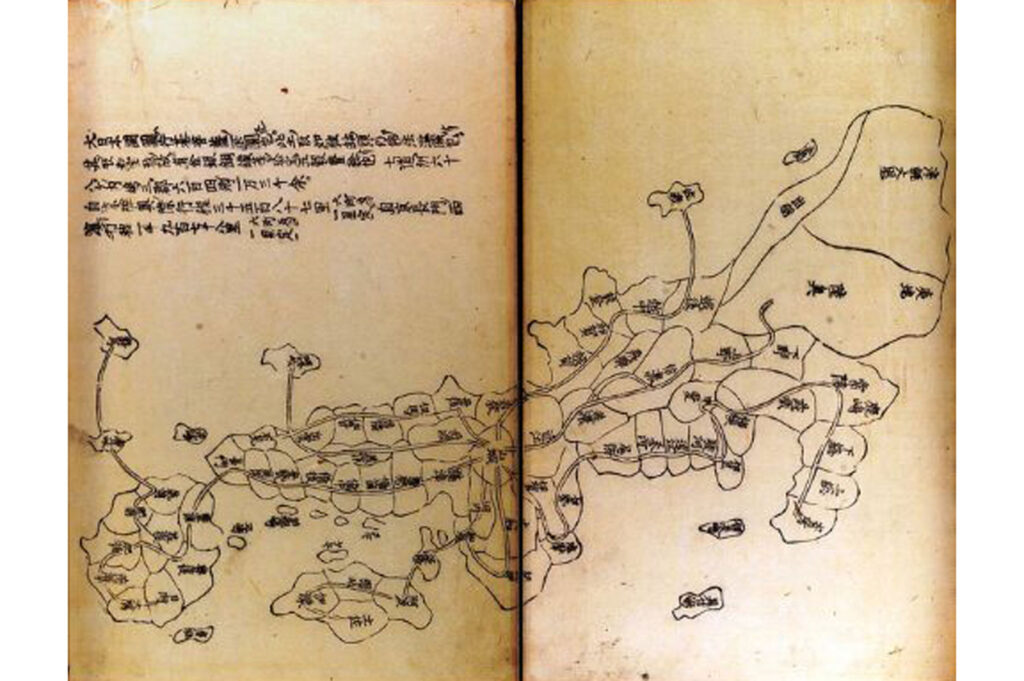

古代に使われた代表的な日本地図は「

海外と頻繁に交流が行われるようになった中世末には、屏風に世界地図が描かれることもありました。また、江戸時代の貞享・元禄期(1684〜1704)からは浮世絵師などによる民間での地図製作が盛んになりました。のちに登場した「赤水図」もこのような民間図のひとつです。

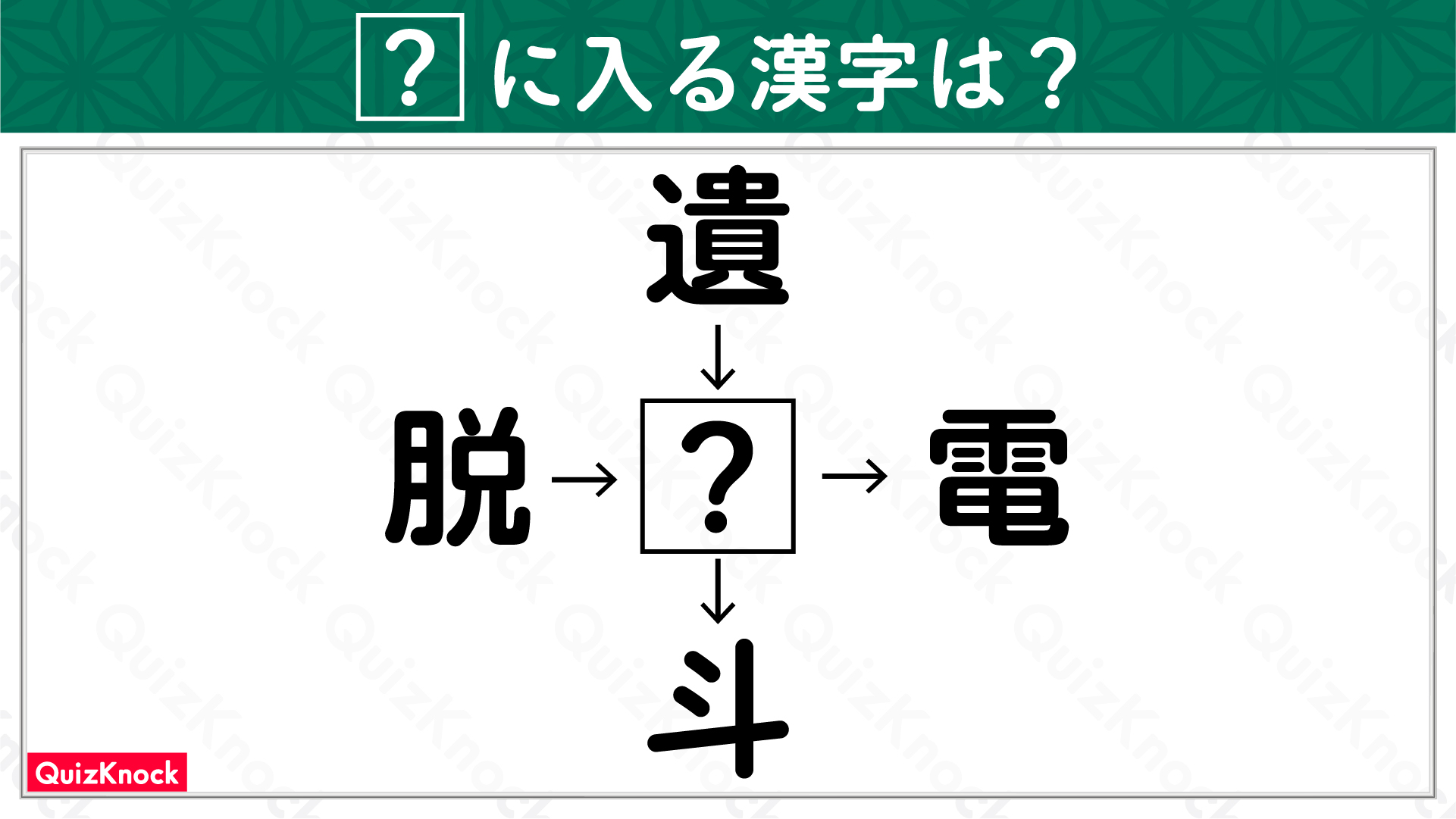

この地図、いつの地図?

それでは再びクイズです。

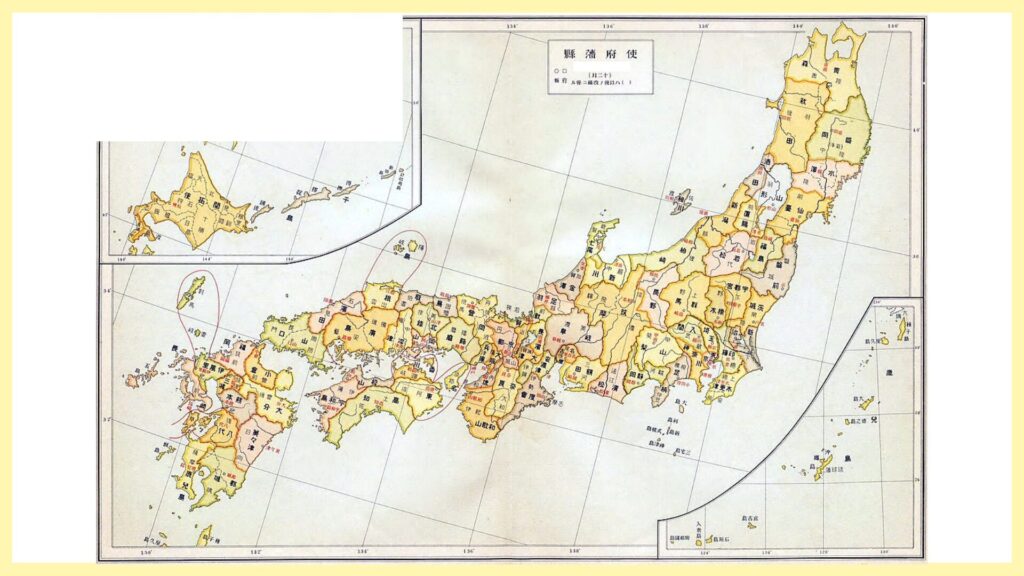

【第2問】ずばり、何年の日本地図?

選択肢:1863年/1867年/1871年

ヒント:江戸時代が終わったのは1867年のこと。今の都道府県と比べると、ずいぶんたくさんの区画があるように見えますね。

.jpg)