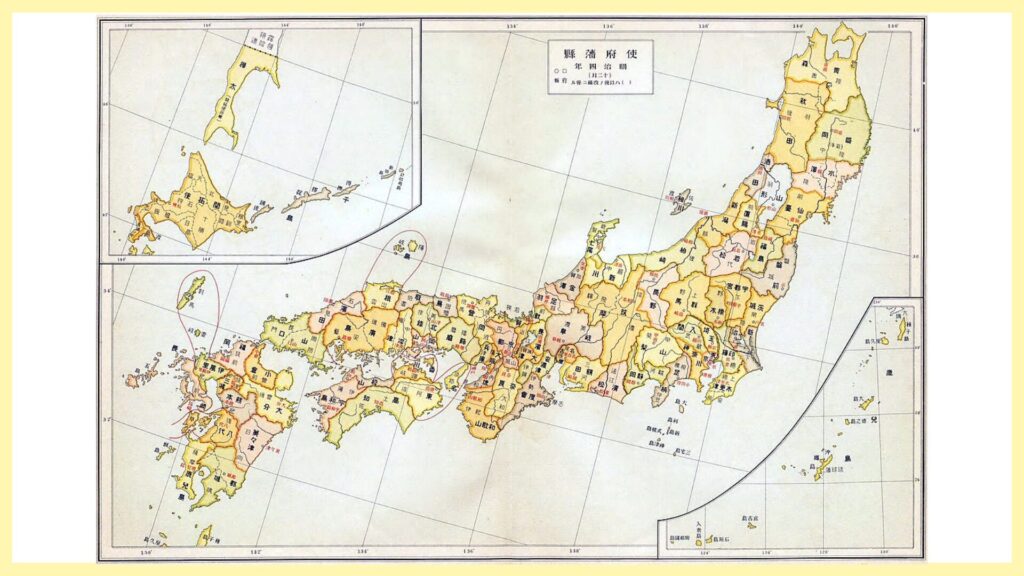

地図に現れる「当時の社会」

この地図をよく見ると、現在の都道府県よりも多くの地域に日本列島が塗り分けられていますね。実は、このような区分が採用されていた時期があるのです。

明治時代初期の1871年、政府は中央集権化のため、それまでの「藩」を廃止し、新たに「県」や「府」という行政区画を設置しました。これを廃藩置県といいます。

当初は府が3個、県が302個置かれたものの、統廃合をして同年末には3府72県となりました。問題になっている地図は同年12月のものです。このように、地図には当時の社会体制が現れていることもあるのです。

ちなみに、都道府県の境界線の変更は実は現代でもしばしば行われています。新しい例では、2020年に神奈川県相模原市と東京都町田市の間の境界が一部変更されました。これは改修後の川を挟んだ飛び地を解消することにより、生活や土地利用上の不便を解消するためです。

地図記号にも「時代」が見える

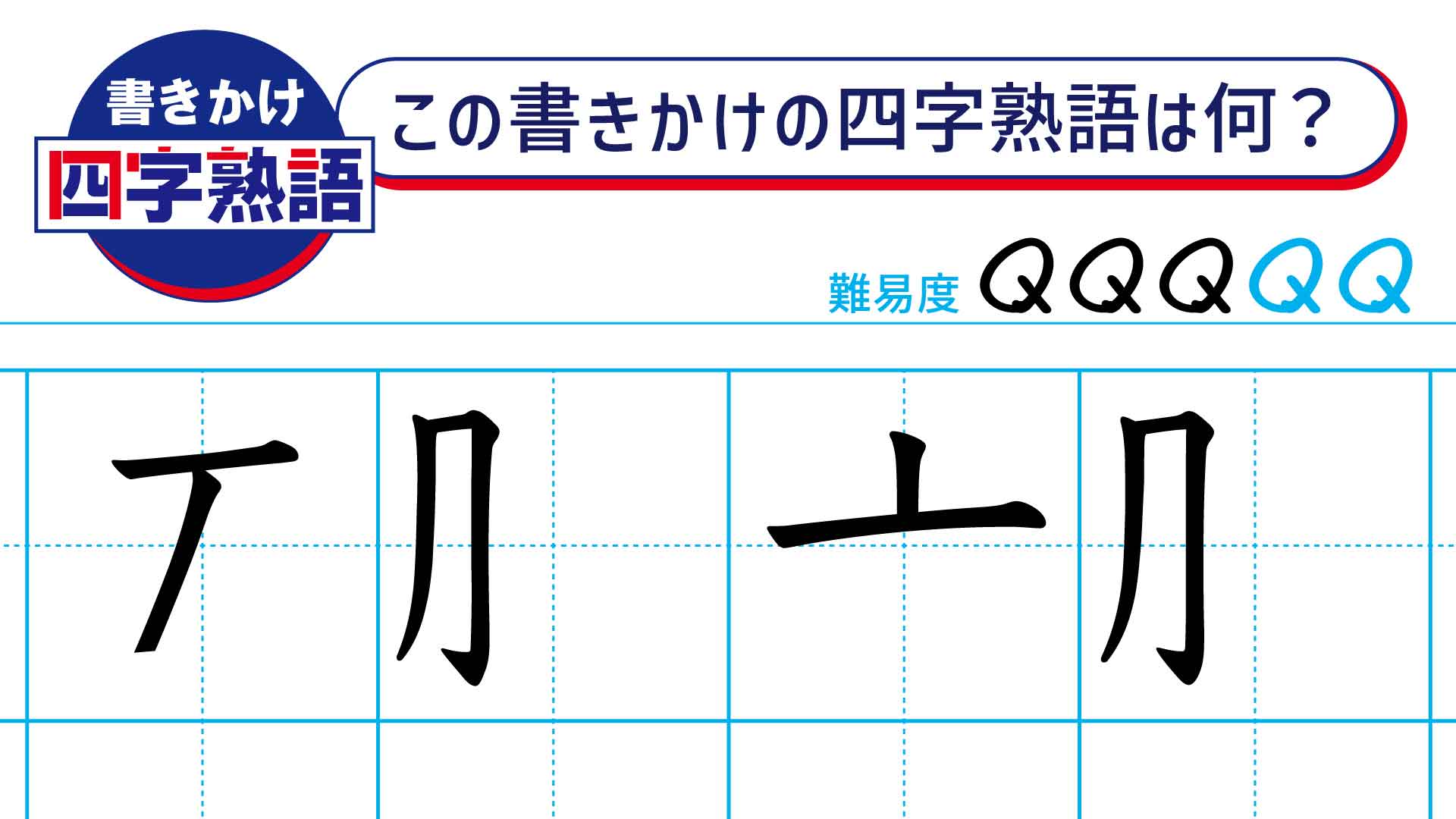

では、最後のクイズです。地図が時代の生き証人なら、地図に書き込まれる「地図記号」にも物語があります。

【第3問】今でこそ1種類に統一されているものの、かつては3種類も使い分けられていた地図記号とは?

次ページ:生まれる地図記号と消える地図記号

.jpg)