てん菜は、「甘い」けど「アクが強い」!

……いや、甘いけど、後からすっごい青臭さと土みたいなにおいがする!!

なんか、総じてあんまりおいしくないです! 果物とか、なんならお菓子みたいに甘いと思ってたのに!

そうですよね。実は生のてん菜は、アクが強くておいしくないんですよ。

この「甘い」以外の味が強いのに、ちゃんとお砂糖になるんですか? ちょっと心配になってきました。

てん菜の使い道は「砂糖にする」だけじゃない

ちなみに、てん菜は砂糖づくり以外にも活用されているんですよ。

あのてん菜にどんな使い道が? 人間がそのまま食べるには向いてないと思いますが……

たとえばこの自社農場では乳牛を飼育しているんですが、砂糖を作った際に出るてん菜の搾りかすを牛に飼料としてあげています。ニッテンでは、てん菜を使った牛の飼料の開発も行っているんですよ。

牛のげっぷに含まれるメタンは、温室効果ガスとして問題視されていまして。そのげっぷを抑える飼料の研究・開発もしているんですよ。

▲自社農場の一角にある牛舎。飼料はちょっと甘いらしい

▲自社農場の一角にある牛舎。飼料はちょっと甘いらしい

てん菜についてかなり詳しくなれた気がするぞ! じゃあ次は砂糖の作り方について教えてください!

砂糖の作り方ですか。それなら、別の場所で聞いた方が良いと思いますよ

ここから車で数十分の場所に資料館があるので、そこで聞いてみてください

え? また移動するんですか?

また車に揺られること数十分……

というわけで、今度はビート資料館にやってきました! 伊沢さんがクイズの対策としても訪れた、あのビート資料館です。

資料館には、砂糖が作られる過程や北海道でてん菜が栽培されるようになった歴史などが展示されています。ここなら残りのクイズの答えもわかるはず! 館長の佐藤さんの案内のもと、さっそく教えていただきましょう。

砂糖の作り方〜てん菜が収穫されるまで〜

実際に砂糖ができるまでの工程を教えてください。

ではまず、てん菜を育てるところからご説明しますね。

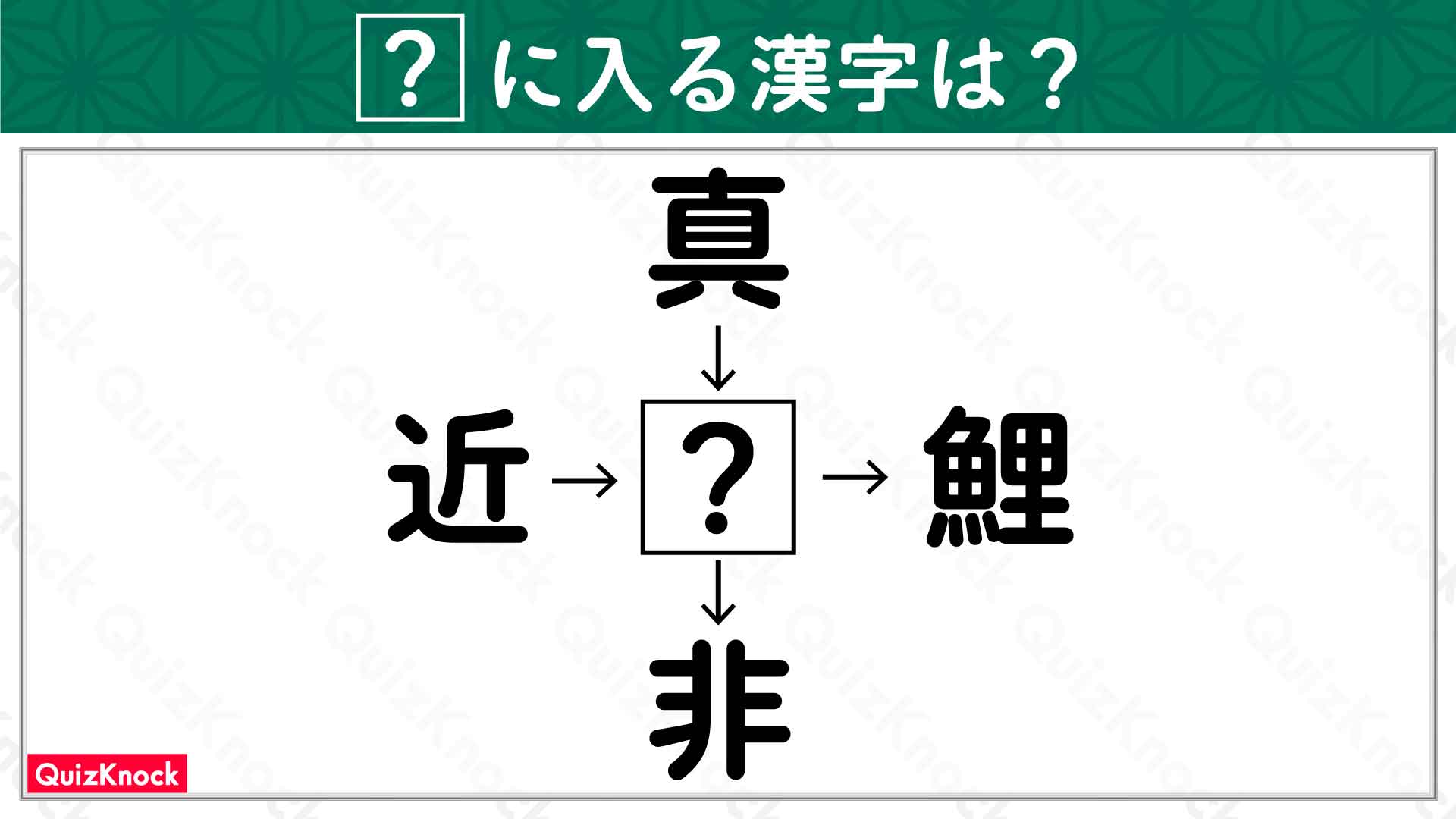

まず、毎年3月ごろに、このペーパーポットに種を撒くところから始まります。これはうちの会社が開発した育苗用の紙製の容器で、この穴に土や種を入れるんです。

▲引っ張ってみると、六角形の筒がたくさんつながっている

▲引っ張ってみると、六角形の筒がたくさんつながっている

それまでの「種を畑の土にそのまま撒く方法」では生育期間が短いがゆえに収穫量が伸び悩みましたが、これを使うことで種植えが約2カ月早くなり、雪解けが遅い北海道のハンデを克服できて収穫量が飛躍的に伸びたんですよ。ポットをそのまま畑に植えることができる所も便利です。

2カ月!? てん菜を育てる段階から、効率的な農作業ができるように開発が行われているんですね。すごい技術が飛び出してきた……!

その後は4〜5月ごろに苗を植えて、大体10月ごろにてん菜を収穫します。

さっきの畑で茂っていたものが、これから収穫されていくんですね!

そして収穫したら、次の年のためにすぐに準備をするんですね!

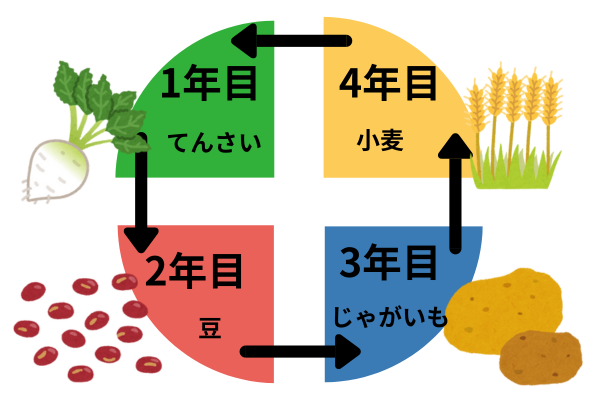

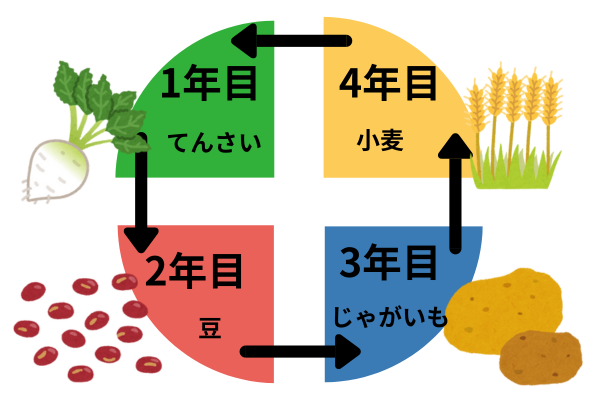

いえ、基本的に農場では輪作をするようにしています。例えば「今年はてん菜をこの畑で育てたから、来年は豆(もしくは小麦)を植えて、その次の年はじゃがいもを植えて……」といったような感じです。

▲輪作を分かりやすく図にしたもの。4年目以降も同じように循環する

▲輪作を分かりやすく図にしたもの。4年目以降も同じように循環する

このように循環させて育てることで、作物の栄養不足や病気を防ぐ効果があるんですよ。

また、てん菜は根が深くまで伸びる作物なので、てん菜を栽培することは必然的に土深くまで畑を耕すことに繋がり、結果として土壌に水がよく浸透する畑ができるというメリットもあるんですよ。

そうか! てん菜を育てることが、他の作物を安定して栽培することにも繋がってくるんですね。

その通り! 言わば、「てん菜を育てること」が巡り巡って「ポテトチップスを安定供給できる要因になるとも言えるんですよ!!

そんな繋がりがあるんですね……! 「風が吹けば桶屋が儲かる」みたいだ。

砂糖の作り方〜てん菜から砂糖ができるまで〜

そうしたら続いては、工場で砂糖を抽出するための工程に移ります。こちらを見てください。

わあ、これなんですか!?

こちらは、工場の砂糖づくりの工程を模型にしたものです。

すごい精密だ~~。最初は……?

最初に、葉っぱを落としたてん菜を洗ってから、スライサーで「コセット」と呼ばれるスティックの形に細かく切ります。

コセット! これが「てん菜から砂糖を作るにあたって最も適した形」?

▲これがコセット。5mm前後幅の細長い形状になる

▲これがコセット。5mm前後幅の細長い形状になる

切ったてん菜は、70℃くらいのお湯の中に1時間半ほど浸されます。こうすることで、お湯の中に糖分が滲み出していくんですよ。

そして、糖分が滲み出した液に石灰と炭酸ガスを加えてろ過した後、イオン交換樹脂に通して不純物を取り除き、煮詰めて結晶化してから遠心分離にかけます。すると、私たちがよく知る真っ白な砂糖ができあがります。

実にたくさんの工程が挟まるんですね。

ちなみに、てん菜が家にあれば自家製の砂糖を作ることはできますか?

うーーーん、少々難しいかもしれませんね(笑)。石灰と炭酸ガスによるろ過だけでは不純物が十分に取り除けないので、家庭で作ろうとすると「ほんのり土の味がする砂糖みたいなもの」ができるかもしれませんね

土臭いのが残っちゃうのか……おいしい砂糖を作るには、どの過程も欠かせないんですね。

てん菜について、だいぶわかってきました。あとは鶴崎さんから出題された「日本でてん菜の栽培が定着するのに一役買った海外出身の偉人」の正体がわかればいいのですが……。

次ページ:てん菜が日本で栽培される歴史をたどったら、超有名な偉人がたくさん登場した