てん菜から作られる砂糖の歩み

てん菜が北海道で栽培されるようになった歴史について、引き続き佐藤館長にお話を聞いてみます。

そもそも、てん菜はどうして北海道で栽培されるようになったんでしょうか?

そのお話をするには、てん菜のそもそもの歴史についてもお話しする必要がありますね。

そもそもてん菜は最初、家畜用の餌として利用されていたんです。

そんななか、18世紀半ばごろに、ドイツの化学者マルクグラーフが、てん菜から出る液体から砂糖を分離することに成功したのです。

▲マルクグラーフ

▲マルクグラーフ

その後、ビートから作る砂糖がヨーロッパ全土に広がったのはまた少し別の要因があります。その時代のキーマンが、かの有名なナポレオンです。

当時、フランスはイギリスから砂糖を輸入していました。しかし、ナポレオンが大陸封鎖令を出したことでイギリスとヨーロッパとの貿易が禁じられ、輸入品の砂糖が手に入らなくなってしまいます。

そこで、大陸側の多くのヨーロッパで、てん菜から作る砂糖づくりが広まっていったといわれています。

思っていたよりも壮大な歴史のもと、今の砂糖づくりは進められていたんですね。

てん菜はどうして日本にやってきたの?

それじゃあ、てん菜は日本国内に、いつどういったことがきっかけでやってきたんですか?

てん菜が日本にやってきたのは19世紀の後半です。当時の開拓使次官であった黒田清隆の計らいにより、ケプロンとクラークという二人のお雇い外国人がやってきました。

クラークって、あの「少年よ、大志を抱け」で有名なクラーク博士ですか?

そうです。当時は「北海道はてん菜の栽培に向いていない」と主張する声もあったのですが、ケプロンとクラークはてん菜の栽培ができると考え、てん菜づくりを推進していったのです。

その後、幾度となく失敗を繰り返しましたが、最終的に北海道はてん菜の一大産地となったわけです。

てん菜の栽培が広まるまでにそんなストーリーが……。では、砂糖の生産についてはどうだったんでしょうか?

国内での砂糖の生産は、明治時代の日本政府がパリ万博に参加したことがきっかけでした。当時派遣された政治家松方正義がビートからの製糖技術を目の当たりにし、日本への導入を決意します。

砂糖づくりのほうは、軌道に乗ったんですか?

ところがどっこい、これがそうでもないんですよ。

最初に松方が設立した製糖工場は、わずか16年で解散してしまったんです。

えええ……、短い期間でなくなってしまった……。

その後は、実業家の渋沢栄一らによるバックアップのもと「札幌製糖株式会社」が設立されたり、松方正義の息子・正熊が当社の前身である「北海道製糖株式会社」を設立したりと、少しずつ日本でビートからの製糖が軌道に乗って、今日に至るわけです。

日本で安定してビートから砂糖が作れるようになったのも、そういった努力があったからこそなんですね! よくわかりました。

これで、オフィスで3人から出された問題の正解が全部わかりました! スッキリして家に帰れそうです。

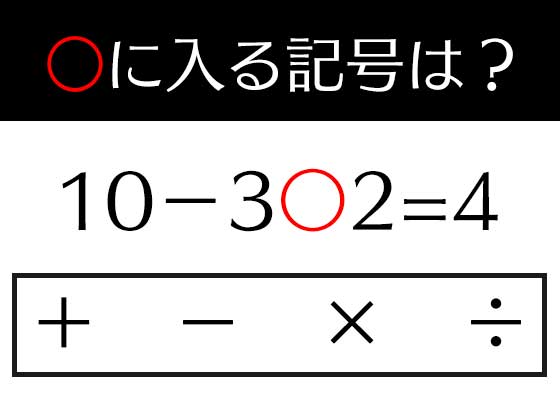

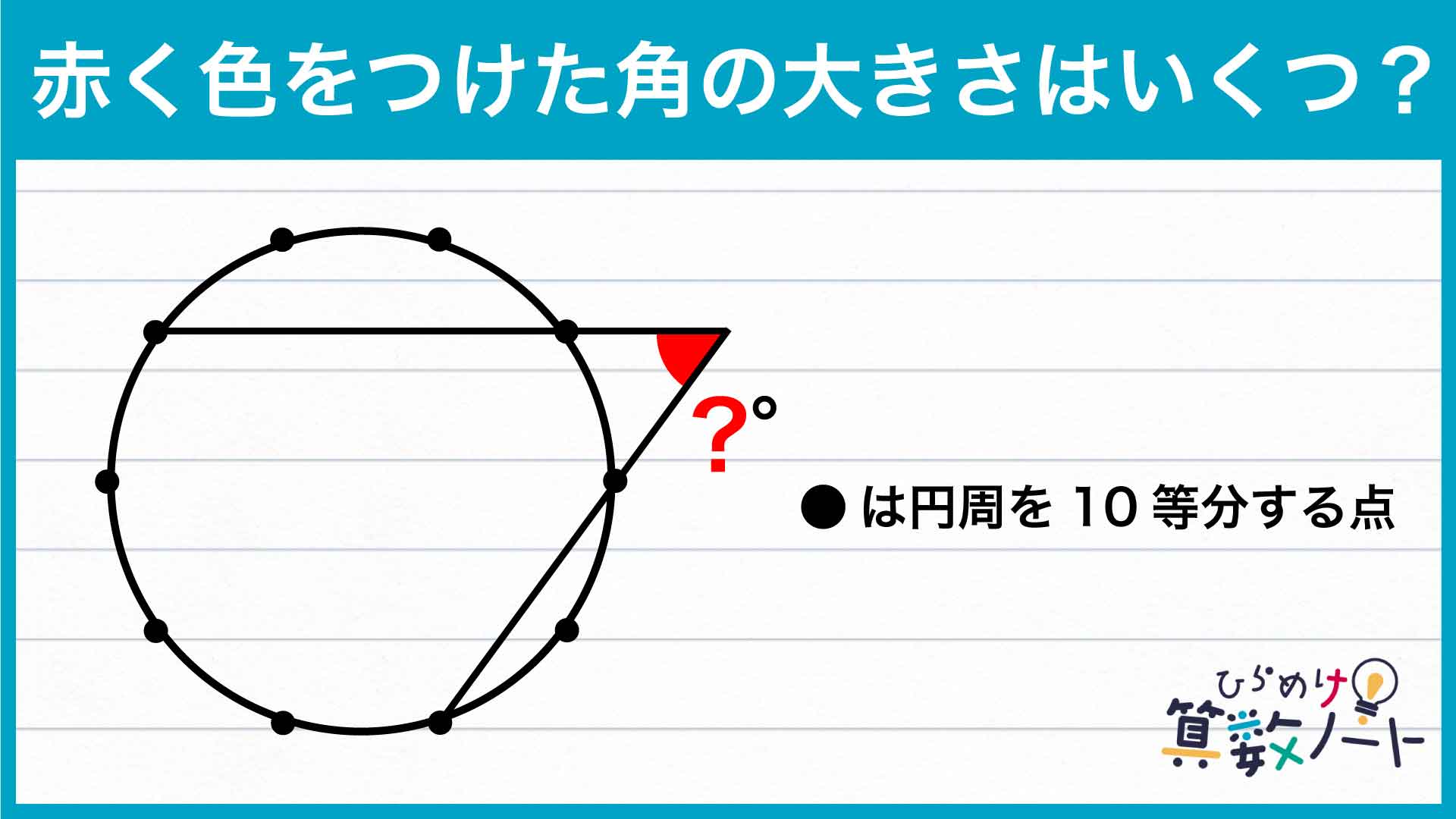

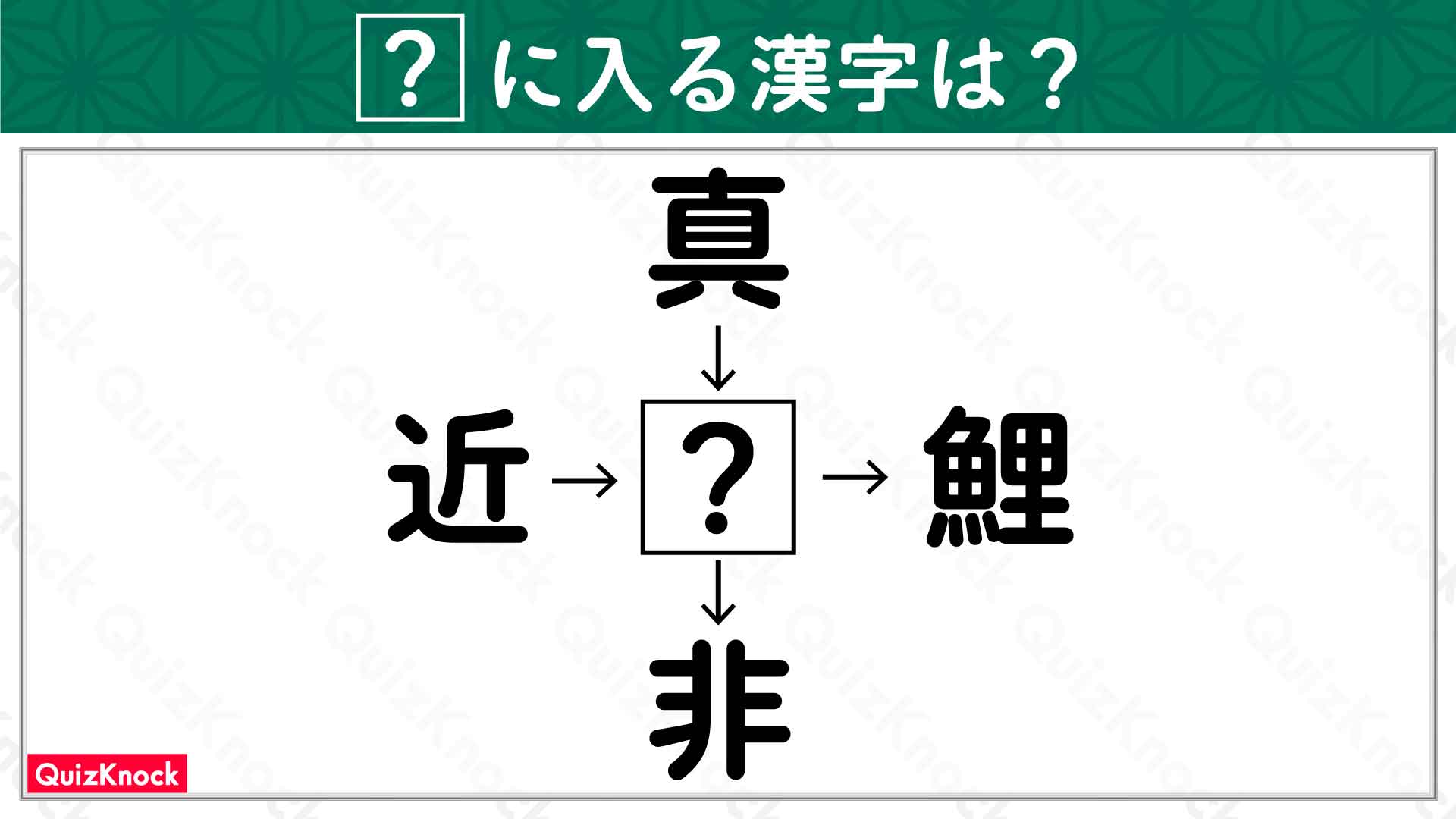

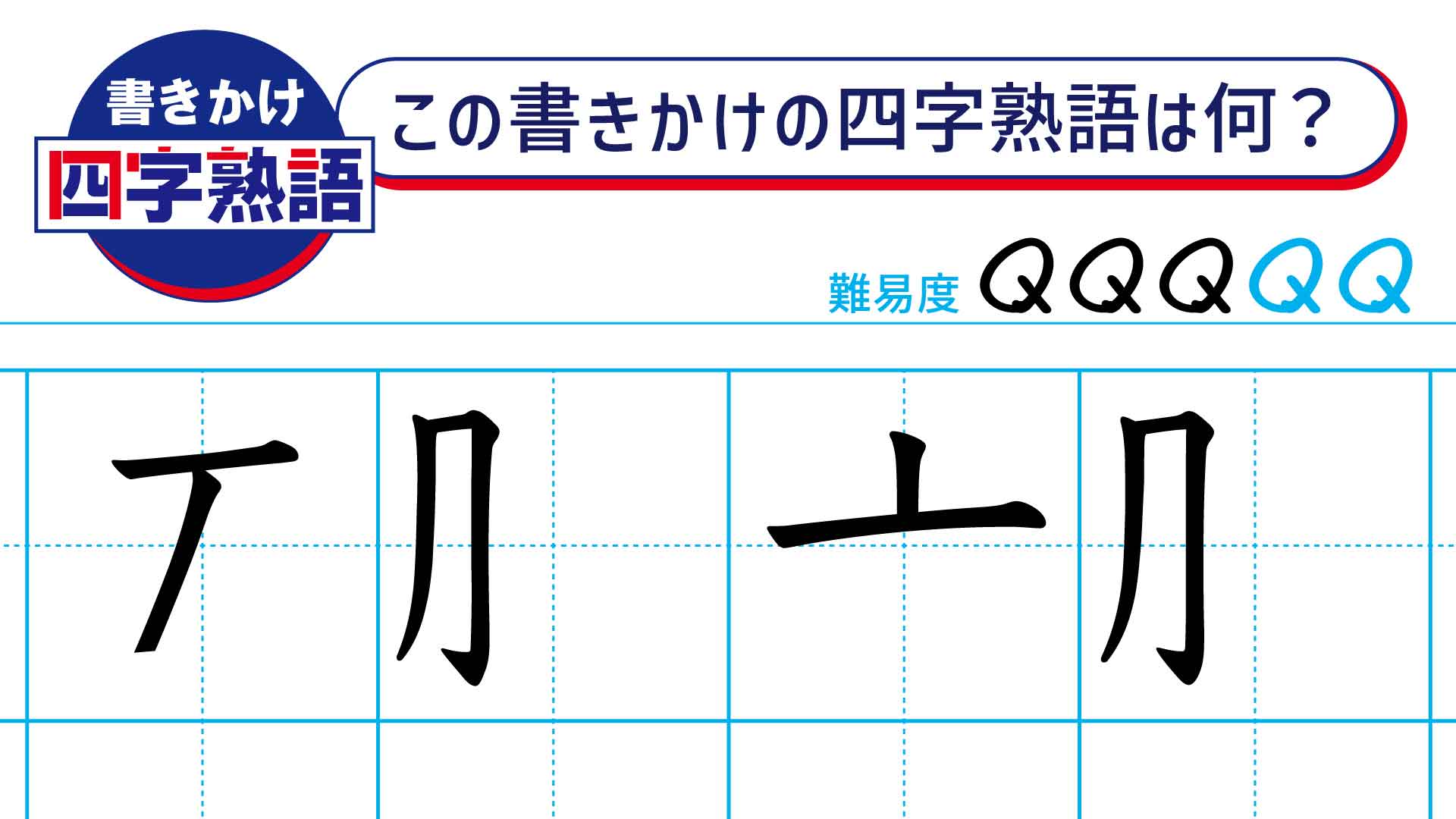

最後に、みなさんももう一度クイズを解いてみてください。きっとみなさんも正解できるはず! ついでに北海道に来てから知ったことも追加でクイズにしたので、あわせて挑戦してみてくださいね。それではまたお会いしましょう、グットラック!

コラボ動画も公開中!

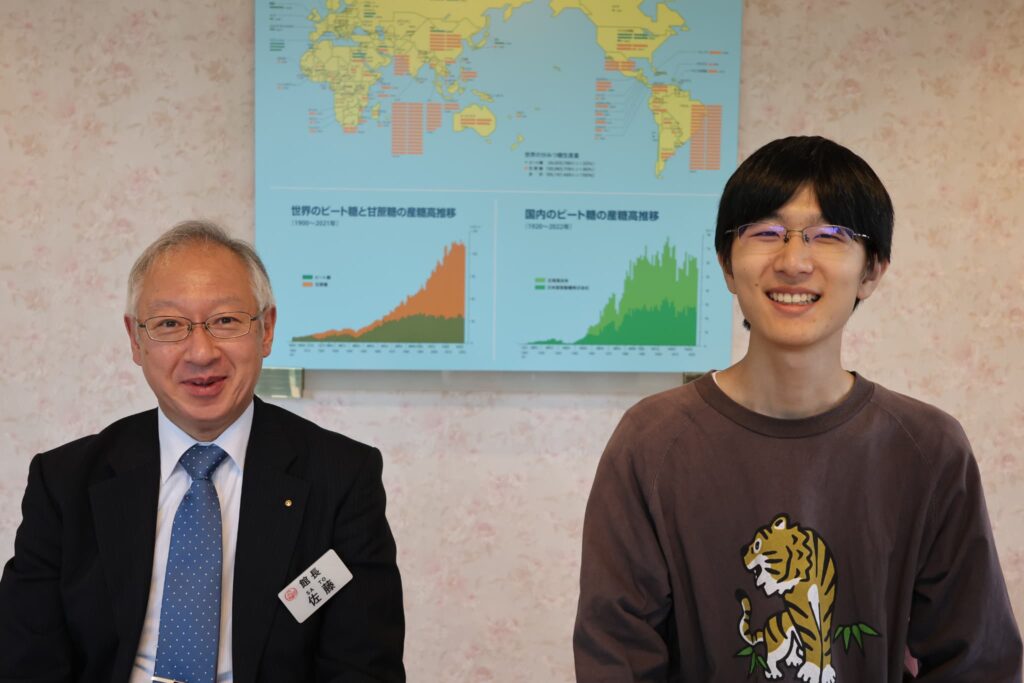

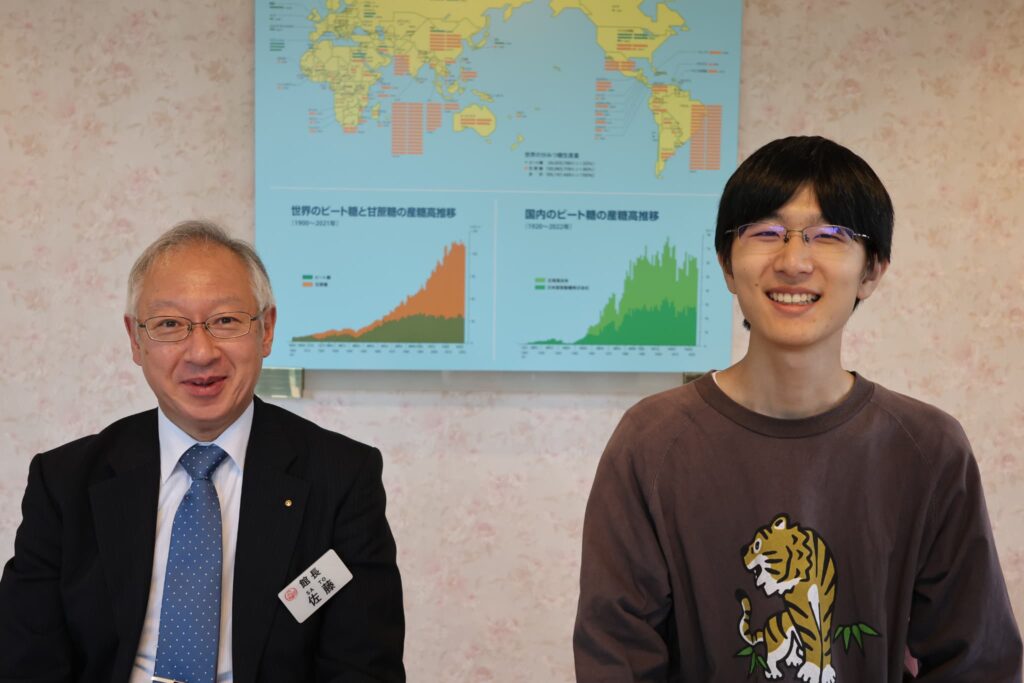

QuizKnockのYouTubeチャンネルでも、日本甜菜製糖株式会社さんとのコラボ動画を公開中! 伊沢・問・鶴崎のうち、「てんさいのてんさい」になるのは誰だ!?

また、伊沢と日本甜菜製糖株式会社の取締役社長との対談動画もあります。こちらもチェック!

【あわせて読みたい】

撮影・編集:あさぬま

-1-1024x683-1.jpg)