こんにちは! 結実子です。

最近、私が特に興味を持っている分野が「都市計画」です。

みなさんは「都市計画」と聞いて何を思い浮かべますか? 高層ビルをたくさん建設することや、新幹線などの交通網の整備……といったところでしょうか。

私は先日、「都市計画」を授業でも学びました。その中で、「新しい交通インフラができても、その街が必ずしも発展するとは限らない」という話題を耳にしました。

「え? 新幹線が通れば、便利になって住人や観光客も増えるんじゃないの? そうして『都市』として発展していくんじゃないの……?」そう思っていた私にとって、それは少しショックな内容でした。

でも、実際には“便利さ”が原因で、街の元気が奪われてしまうこともあるのだそうです。今回は、その理由を解き明かす2つの考え方「ストロー効果」と「シャワー効果」について解説します。

ストロー効果:都市の活気を吸い取る?

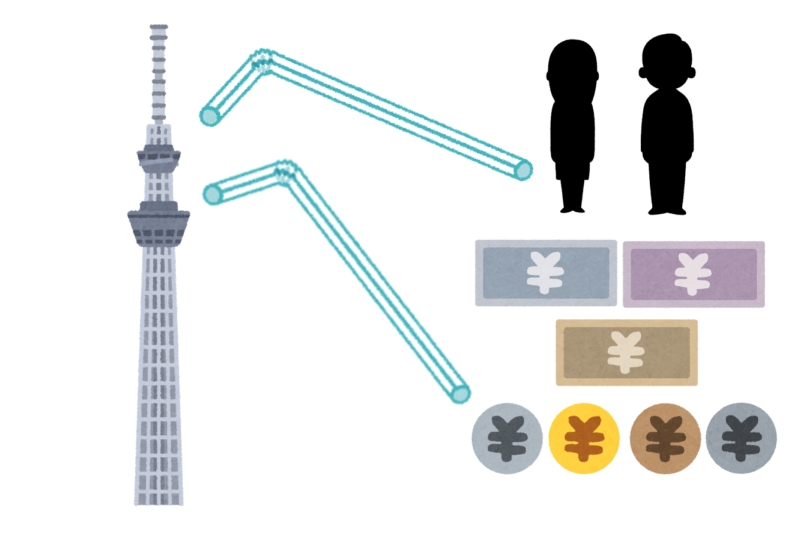

たとえば、新しい高速道路や新幹線が開通したとき。多くの人は交通網の整備によって、都市圏から地方への流入を想像し、「これで地方も発展する」と期待します。しかし、その交通網が地方から大都市へヒト・モノ・カネを吸い寄せてしまうことがあるのです。これを「ストロー効果」と呼びます。

まるで交通網が巨大なストローとなり、地方の活気をチューチューと吸い取っているような現象です。

実際、東北地方に新幹線が整備されていく過程では、東北への観光客や移住者が増えると期待されていました。しかし、新幹線開通後には、東京などの大都市へ人材や経済活動が流出したという報告もあるようです。

交通が便利になると、地方に住む人でも大きな都市へ簡単に出かけられるようになります。その結果、「買い物や仕事は都会のほうが便利だ」と感じる人が増え、地方の商店や経済が次第に元気を失ってしまうのです。

一見、発展のように見えても、地域の活力が失われるという逆の結果を生むこともあります。

シャワー効果:大都市の恩恵が降り注ぐ?

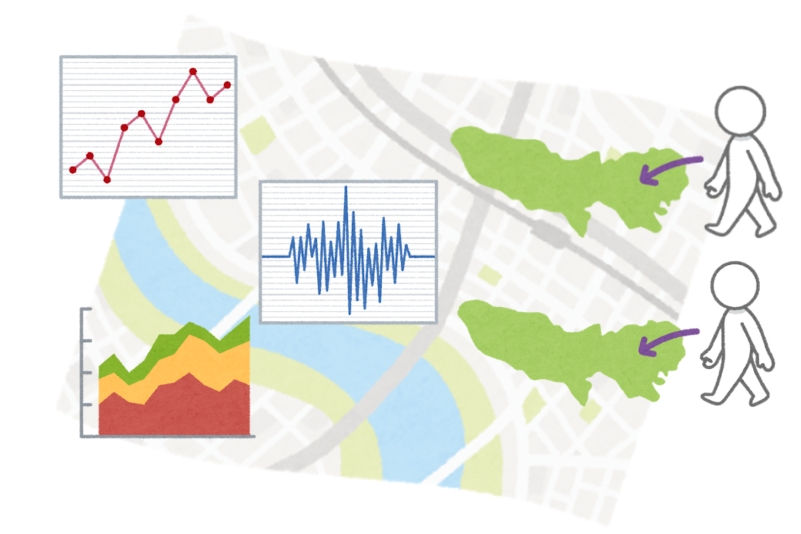

一方で、正反対の現象もあります。これを「シャワー効果※」と呼ぶことがあります。

※「シャワー効果」とは、店舗間での顧客誘導の流れを示す語として扱われることが多いのですが、今回は便宜的にこの語を使い解説します

新幹線が開通すると、大都市の恩恵が新幹線の駅から周囲の地方へと広がります。シャワーのように人やお金、情報が降り注ぐイメージです。「交通網が整備されれば、地方も潤う」という、都市計画としてわかりやすい成功結果ですね。たとえば、観光地や特産品がある地域では、アクセスが良くなることで観光客が増え、地域産業が活性化するかもしれません。

また、企業の支社が地方に分散するきっかけにもなり、地域に新しい雇用が生まれることもありそうです。

つまり、新しいインフラが「地方にチャンスをもたらす」場合も確かにあるのです。

どちらが起きるかは、地域の個性次第

ここで大事なのは、「ストロー効果」と「シャワー効果」はどちらか一方だけが起きるわけではなく、両立するということです。両立したうえでどちらの効果が強く出るかは、地域の産業構造・人口・立地条件・観光資源などによって大きく変わります。

たとえば、産業の選択肢が限られたり、人口が減少傾向にある地域では、交通の利便性がかえって「ストロー効果」を高めてしまう可能性があります。対して、強い産業や観光資源を持っている地域では、交通インフラが“追い風”になり、「シャワー効果」が働きやすくなりそうです。

このように、インフラ整備は万能ではなく、「地域の力をどう活かすか」という視点がなければ、かえって格差を広げてしまう可能性もあるのです。

都市の変化を読み解く「土木計画学」

こうした現象を解き明かそうとしているのが、「土木計画学」という学問です。

土木計画学は、その文字列から単に「道路や橋をつくる」ための学問と思ってしまいそうですが、そうではありません。

人・モノ・情報が交錯し、それによって都市の構造や働きがまるで生き物のように日々変化していくようすを、社会・経済・移動の視点から分析する都市研究分野です。

たとえば、「人はどんなときに移動するのか」「新しい鉄道ができたら、どんな行動変化が起きるのか」といった問いを、データやモデルを使って解き明かします。そしてその知見をもとに、「どうすればより多くの人が幸せに暮らせる街になるか」を考え、計画を立てていくのです。

今、求められる政策って……?

現在、日本では都市一極集中が進み、東京や大阪など大都市への人口や経済の集中が続いています。

この流れをただ受け入れるのではなく、地方にも人や経済のメリットが行き渡るような政策が求められているのだと私は考えています。

具体的には、

- 地方の交通網や情報インフラを整備し、都市とのアクセスを便利にする

- 地方ならではの産業や観光資源を活かした「都市連携型まちづくり」を進める

- 都市部での消費や仕事のメリットを地方でも享受できるよう、デジタルサービスや分散型オフィスを導入する

などなど……。

都市計画は単に都市を便利にするだけでなく、地方や地域全体にメリットをもたらす取り組みについても合わせて行い、実行していくことが大切なのではないでしょうか。

改めて、土木計画学というのは、単に道路や建物の配置を考える学問ではありません。

便利さや経済効率だけでは測れない、人の流れ・地域のつながり・文化の継続性──そうした目に見えにくい要素をどう守り、育てるかが大事なのだと感じました。

「新幹線が通った街が必ずしも発展するとは限らない」

「その背景には、人間の選択や地域の個性が複雑に絡み合っている」

だからこそ、街の未来は、数字や便利さだけでなく、そこで暮らす人たちの想いがつくっていくのだと思います。

【あわせて読みたい】

.jpg)

.jpg)