コジマです。

突然だが想像してみてほしい。いつも使っているカップに水を注ぐ。その後水を捨ててからお湯を沸かして、同じコップに同じようにお湯を注ぐ……。日常的に繰り返している操作である。

このとき頭の中で聞こえた「音」を反芻してみると、水の場合と比べ、お湯を注ぐ音は少しこもったような低い音がすると思う。あえて擬音語にすれば、水は「シャー」、お湯は「ジョー」である(個人差あり)。

この違いは単なる主観ではなく、本当に音が違うのだ。聴き比べてみよう。

しかし、水を注ぐ音が温度の違いだけで変化するとはよく考えれば不思議だ。なぜこのようなことが起きるのか。

「粘土」ではなく「粘度」のしわざ

結論から言えば、その鍵は「粘度(ねんど)」、ねばりけにある。水は温めると粘度が下がり、容器に注がれたときの挙動が変化するため、それが音に現れるという。

粘度の違いで音が変わる……と一口に言われてもイメージし辛いところだが、例えばボウルの中で卵をかき混ぜる音と水をかき回す音はかなり違うし、似たようなことが起きていると思えば納得はできる。

だが、水の粘り気が温度によって変わる……?この点は目に見える違いがまったくと言っていいほど無くて納得しづらい。そもそも「粘度」って何だ?

冷たい水のが粘っこい

粘度は流体力学(液体や気体などを扱う力学)で考えられる、流体の「ねばりの度合い」を表す数値である。粘度を測定するには、流体が細い管を通るときの速度や、流体を満たした容器の中を球が落ちる速度から算出する。

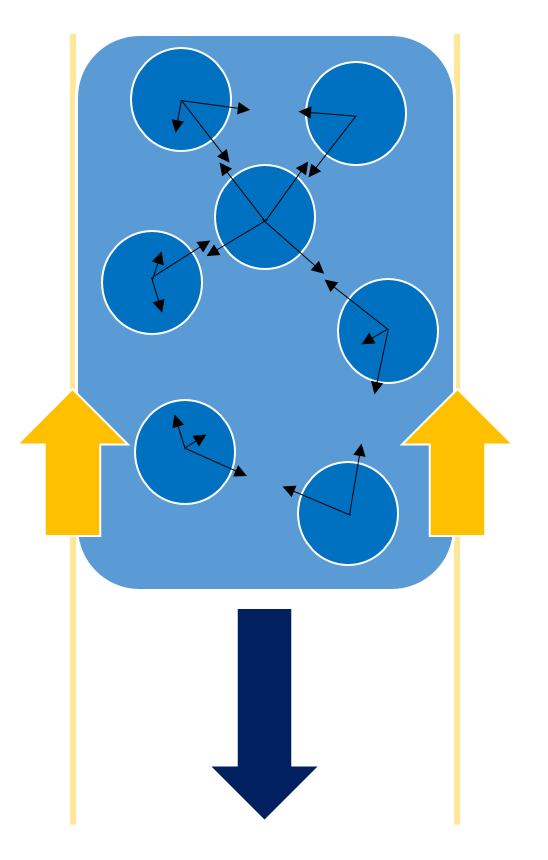

この「粘り」を分子レベルで観察すると、分子と分子の間に働く力(分子間力)から生まれている。流体を構成する細かな分子は互いに分子間力で引き合うが、流れの中心にある分子と壁付近の分子では力のかかり方が異なる。これによる分子の動きの違いが流体全体としての”流れ”にブレーキをかけ、「粘り」が表れるのだ。

流体中の分子それぞれが互いに引き合う

流体中の分子それぞれが互いに引き合う温度が上がると分子の振動が激しくなり、分子同士の間隔が広がって分子間力が弱まるので、一般に液体の粘度は高温になるほど小さくなる。

水の場合、20℃では粘度が1.002cP(センチポアズ)(※)なのに対し、100℃では0.282cPと約3分の1未満まで粘度が下がる。

ジャムを垂らしたときと水を注いだときの音が異なるように、粘性の異なるお湯と冷水では、違う音が生じるのだ。

※cP(センチポアズ)=mPa・s(ミリパスカル秒)は粘度の単位。身近な液体の粘度は次のツイートを参照。

身近な液体粘度を表にしたのがこれだよ。事務用ボールペンは12,000mPa・s。マヨネーズが3000。サラダ油が50。水が1。ビクーニャはその後調整されて500くらいになったよ。リンス入りシャンプーくらいだね。(ぺんてる調べ) pic.twitter.com/Am9MiZjQkF

— ぺぺ【ぺんてる公式】 (@pentel_pepe) 2015年2月20日

そもそも水がサラサラだから分かりづらいだけで、粘度という尺度で見ると水とお湯には大きな差があるのだ。

「音」と「温度」。語感くらいしか関連がなさそうな2つだが、実は温度差が音の違いとして現れている。

.jpg)