研究を「する」

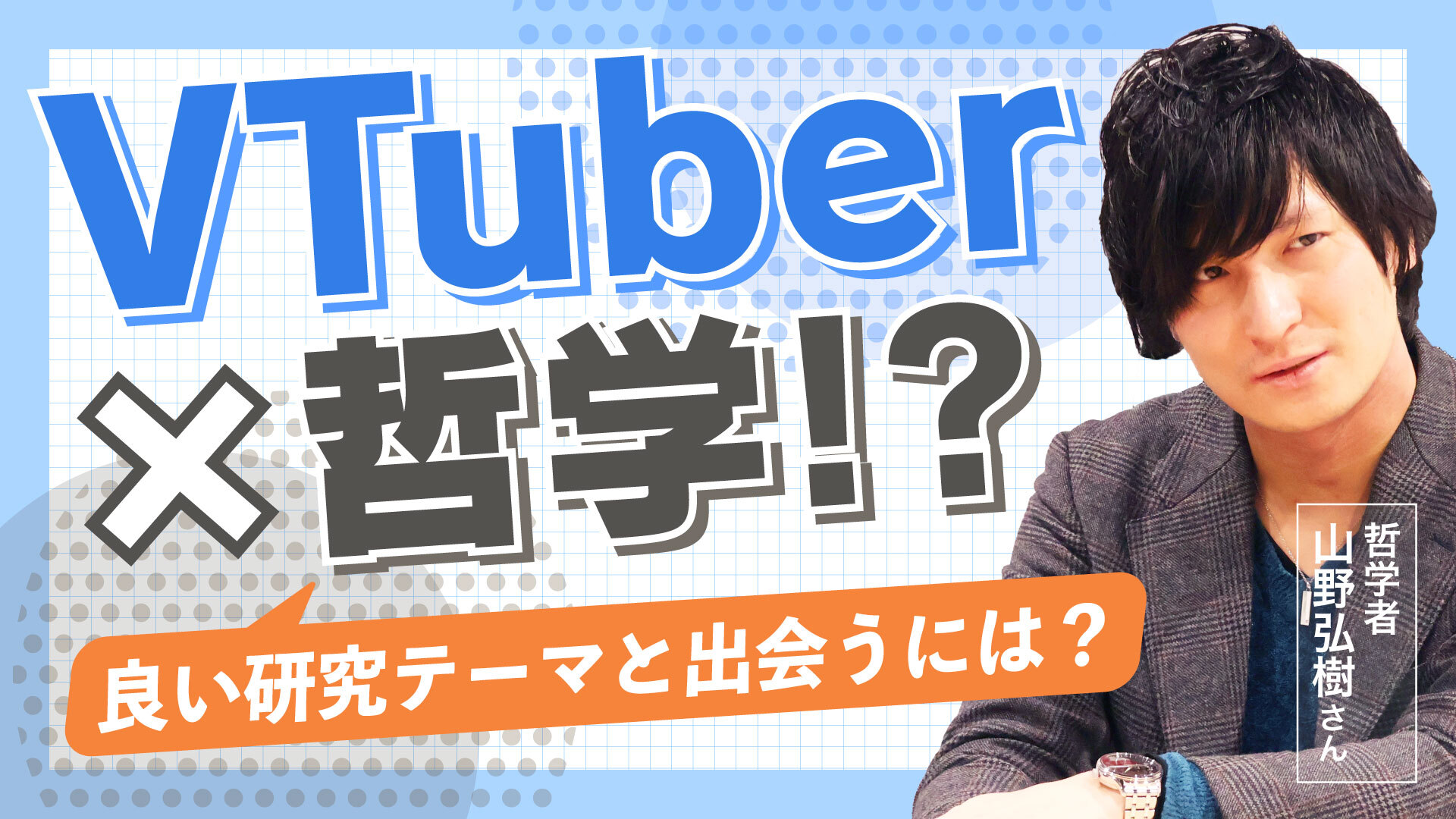

VTuberの哲学って難しい?

──こうして「哲学」と「VTuber」の両方に出会われた山野さんは、双方を融合させた「VTuberの哲学」という分野を研究されていくと思うのですが、そもそも、堅いイメージのある哲学と、ポップなイメージのあるVTuberを組み合わせることに学問としての難しさは感じませんでしたか?

山野さん 率直に言うと、意外とそんなことはないですね。哲学の中に分析美学という領域があるんですけど、そこでは結構ポピュラーカルチャーも対象にしてきているんです。

『ビデオゲームの美学』という本のなかでは、マリオやゼルダみたいな、娯楽の対象になるものが分析哲学のアプローチで語られているんですよ。こんなふうに、ゲームのキャラクターで本格的な哲学の博士論文が書けるんだったら、VTuberでも書けないはずがないと思いました。

──研究において、「これは!」と思う本に出会うのって大事な経験ですよね。

VTuberの哲学とは?

──では、「VTuberの哲学」とは、どのような学問なのでしょうか。

山野さん 「VTuberの哲学は何をするのか」という質問はそのまま、「哲学は何をするのか」という大きな質問に変換しうると思っていて。

──……というと?

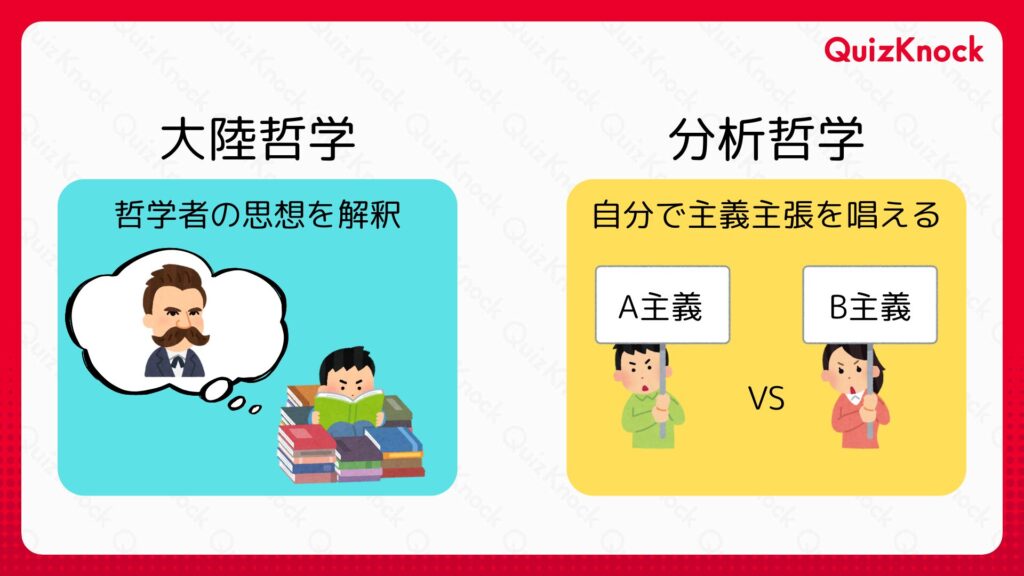

山野さん 哲学研究の仕方って、2つのスタイルに区分されがちなんですよ。ひとつが「大陸哲学」で、もうひとつが「分析哲学」ですね。

大陸哲学の方が、みなさんがわかりやすく想像されるような哲学かもしれなくて。例えば「ニーチェはどういう思想を展開したのか」とかを研究する。ざっくり言うならば昔の哲学者の思想を解釈する研究です。

一方、分析哲学は……デュエリストみたいなことをしてますね。

──デュエリストですか?

山野さん 過去の哲学者についても当然よく勉強はするんですけど、目標が違うんですよね。目の前にある切実な哲学的問題について、自分で答えることを目標にします。いろいろな人の考えを取り入れもするんだけど、自分で主義主張を唱えるんですね。

例えば「幸福とは何か」のような哲学の大問題があるなかで、「私はAの立場を取る」「あの人はBの立場を取っている」「〇〇の一派はCの立場を取っている」とそれぞれの立場をとり、どの立場が最も有望であるか(多くの出来事を矛盾なく、体系的かつ簡潔に説明できるか)を競うんです。分析哲学における論文のタイトルは、「〇〇説を擁護する」とか、「△△説を

山野さん これを踏まえて、VTuberの哲学に話を戻しましょう。大陸哲学の研究に従事するような研究者のアプローチだと、過去の哲学者の概念をVTuberという存在者や事象に当てはめたりします。僕の著書『VTuberの哲学』では、このような手続きを試みました。

一方で分析哲学的に考えるなら、「VTuberとはどういう存在なのか」という問いに答える説を複数用意して、どれが一番強いのかというのを考えます。特に、僕が編集を担当した『VTuber学』の第3部では、分析哲学的なアプローチを大事にしています。色々な説があるなかで、どれが一番有望か、読者のみなさんも一緒に考えてほしいという思いがありました。

──実際、論文を書いたり、学会で発表したりする機会もあるんですか?

山野さん そうですね……大規模な学会では、まだVTuberの論文を出す雰囲気にはなっていないと感じます。VTuberを研究対象として確立するには、学者のみなさんにVTuberという存在を知ってもらう段階も含めて、時間が必要だと思いますね。ただ、もう少し小規模でクローズドな研究会やセミナーでVTuberの発表をするのは、もう全然できるようになっていますよ。

「研究する」って何をするの?

──ここからは、研究をすること全般についてのお話を伺いたいです。研究を進めるにあたって山野さんが大事にしていることはなんですか?

山野さん 「研究する」って、何をどうしたら「研究した」ことになるのかが不明瞭ですよね。

僕は研究について、「成果物で判断する」と思っています。つまり、「成果物ができて初めて、研究したことになっていた」っていう順序で考えるんですね。簡単に言えば、論文を出して初めて「研究した」と言えます。

山野さん 料理と近いなと思います。料理も完成品が出来上がって初めて「料理していた」ということになるような気がしていて。完成品が一向に出来上がらないのに、「料理しました」っていうのは変な気がするんですよ。

──確かに、ニンジンやダイコンを切るのも「料理」の工程のひとつではあるけれど、それだけでは「料理した」とは言えませんね。

山野さん そうですね。ただ、何か包丁で切ったり、素材をこねたりするだけのことも、完全に無意味なことではないと思うんです。論文を書く気はないけれど、文献を読んだり、調べたり、自分の考えをまとめたりしている。これは、勉強です。研究と勉強の違いって、やはりそういった成果物をちゃんと出してアウトプットするかってところなんですよ。

──勉強の成果を形にすることが、研究なんですね。

山野さん それから、研究者として重要なのは、仲間だと思います。仲間には2種類あって。

──2種類ですか。

.jpg)