サムネイル画像は昨年(2024年)のG20サミットの模様です。

今週の最注目ニュースは、なんといっても「G20サミット」。世界の主要国のリーダーが集まる国際会議だ。

11月22・23日の2日間、20の国・地域の首脳が一堂に会する……はずだったのだが、アメリカのトランプ大統領・中国の習近平国家主席という2人のビッグネームが欠席を表明し、世界がざわついている。一体何が起きているのか?

そもそも「G20」って?

以下の首脳たちが年に一度集まり、世界経済の主要な課題などを話し合う場がG20サミットだ。詳しくはこちらの記事もご覧いただきたい(記事の情報は2017年のものです)。

参加国の持ち回りで開催され、日本では直近だと2019年に大阪で開催されている。安倍首相(当時)やトランプ大統領、ロシアのプーチン大統領らが勢揃いした光景は壮観だった。

A “family photo” taken with all the participants of the #G20OsakaSummit. #G20大阪サミット 参加者の集合写真(ファミリーフォト)が撮影されました。 pic.twitter.com/xaoQ7wkFHP

— G20 South Africa (@g20org) June 28, 2019

今年は南アフリカのヨハネスブルグが舞台となるのだが、その「南アフリカ開催」が懸案となっている。

トランプ大統領「不参加」のワケ

というのも、アメリカのトランプ大統領が「南アフリカ政府が国内の白人を迫害している」という主張のもと、G20サミットへの不参加を表明しているからだ。

あまり知られていないかもしれないが、あの大富豪イーロン・マスク氏も実は南アフリカの出身。アメリカとはさまざまな縁のある重要な国のひとつだ。今年5月からは、南アフリカを逃れてきた白人の人々を「難民」として受け入れる措置をとっている。

日本の授業では習わないこと

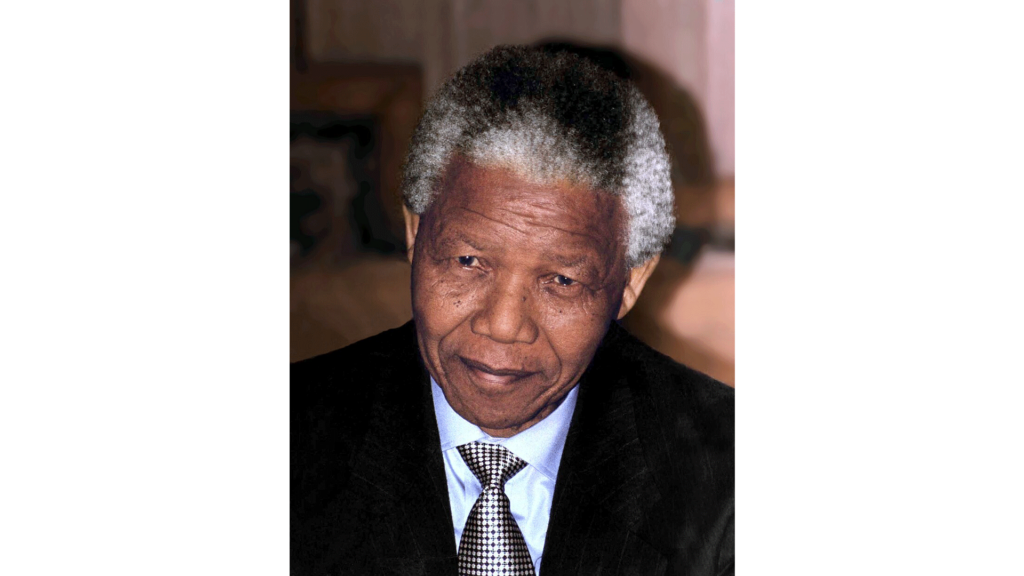

南アフリカといえば、かつて「アパルトヘイト」と呼ばれる人種隔離政策がとられ、少数の白人が多数派の黒人を支配した歴史をもつ国。日本の社会科の授業で習うのは「黒人のネルソン・マンデラ氏が大統領に就任し、アパルトヘイト政策が撤廃された」というところまでで、南アフリカは対立のない平和な国に生まれ変わった、という印象を持っている人もいるかもしれない。

実際のところ、現在の南アフリカは極めて犯罪率が高く(殺人事件の件数は日本の数十倍)、平穏な暮らしには程遠いのが実情だ。トランプ氏の「白人農家が虐殺の標的になっている」「土地や農場が違法に没収されている」といった指摘は相当な誇張を含んでいるにしても、「対立が解消された」という見方もまた一面的なものにすぎないだろう。

アフリカの他の地域に目を向けると、ジンバブエも白人・黒人が対立した歴史をもつ国だ。2000年以降、白人の大農場を強制収用して黒人に再分配する政策がとられてきた。

インフラ整備が追いつかないまま事実上の「白人追い出し」が行われたことで、ジンバブエは農業生産の停滞・経済の混乱に苦しむことになった。アフリカではこうした火種が今もくすぶっているのだ。

高市首相はどう動く?

もうひとつの大国、中国の習近平国家主席がG20サミットを欠席する理由は不明だが、どうあれ開催国・南アフリカにとっては痛手だ。「G20」をはじめとした国際会議は国の威信をかけたイベントであり、その成功は世界への大きなアピールとなる。「役者」が揃わないのはホストにとって不本意だろう。

日本からは高市早苗首相が出席する予定だ。注目は中国との外交。11月7日の国会での台湾をめぐる発言が波紋を広げ、台湾を「中国の一部」とみなす中国は日本産の水産物の輸入停止を決めるなど、対抗措置とみられる動きを見せている。習近平氏の代役・李強首相との会談は望み薄との報道もあるが、仮に実現すれば大きなニュースになるはずだ。

中国外務省 “G20 李強首相は日本の指導者と会う予定ない”https://t.co/1gXKAhaJZH #nhk_news

— NHKニュース (@nhk_news) November 17, 2025

高市首相は南アフリカ滞在中、インドのモディ首相やヨーロッパの主要7カ国(G7)首脳との会談も模索しており、日本の外交戦略が注目される。

G20サミットは単に多くの国の首脳が集まる大イベントというだけでなく、その年の「世界の縮図」ともいえる場だ。関連ニュースをチェックしておくと、ここから1年の社会が(あるいは私たちの暮らしが)、どう変わっていくかのヒントが得られるに違いない。

【あわせて読みたい】

【画像出典(画像を一部加工しています)】

サムネイル画像:Wikimedia Commons Number 10 CC-BY-2.0

南アフリカの位置:Wikimedia Commons Keepscases CC BY-SA 3.0

ネルソン・マンデラ:Wikimedia Commons Kingkongphoto & www.celebrity-photos.com from Laurel CC BY-SA 2.0

.jpg)