「あと40年ぐらい書きますよ。アイデアだけは、バーゲンセールしてもいいくらいあるんだ。」

手塚治虫のこの発言を初めて聞いたのは、確か小学生のころだったと思う。その時初めて、自分と同じ種類の人間がいるのだと、嬉しい気持ちになったのを覚えている。

生涯でおよそ15万枚の原稿を描き、文学や芸術などあらゆる分野に影響を与えた彼は、しばしば「漫画の神様」と称された。

しかし、彼は私にとっての神様ではなかった。もっと近しい存在だった。天使であり悪魔であり、人生の師匠であり、迫れども迫れども背中の見えないヒーローだった。

私は彼にはなれなかったけれど、漫画とは少し違う土俵で、彼の残像をずっと追いかけ続けている。

「手塚治虫の生まれ変わりだと信じていた」

18歳になるまで、私は「手塚治虫の生まれ変わり」だと信じていた。

実際彼と私には、共通点がたくさんあった。まず、大阪府の北摂地方で生まれ育ったこと。無類の映画好きで、ウォルト・ディズニーを愛したこと。宝塚歌劇に心酔したこと。医学に興味を抱いていたこと。人一倍の負けず嫌いであること。

何より、脳内から溢れ出すアイデアの熱量と、創作それ自体に対する恐るべきほどの執念が彼にはあった。美しく軽やかなキャラクター造形、語られる言葉の明解さ、ところどころに滲み出る凛とした知性。すべてが完璧と言って差し支えなかった。

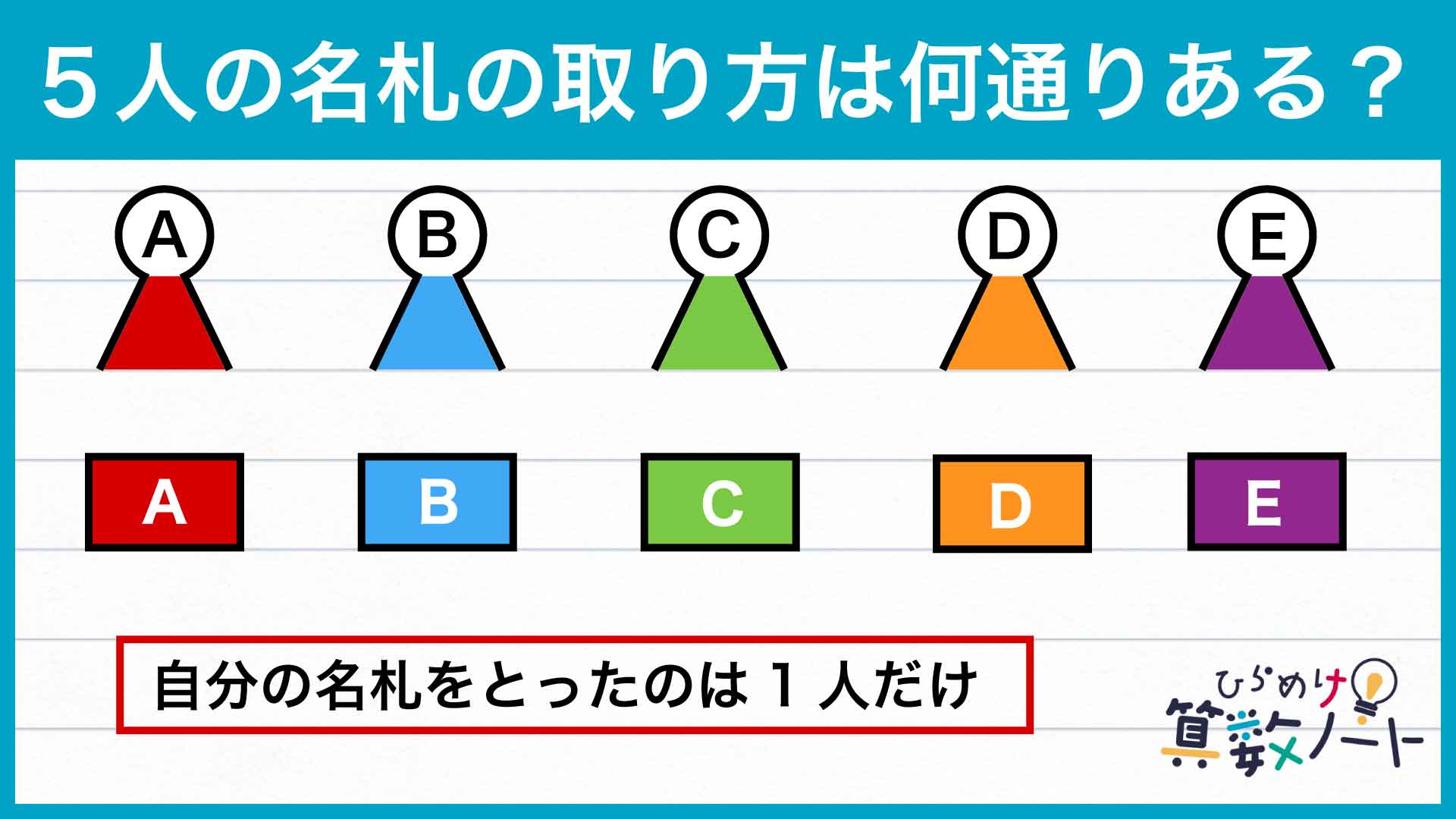

手塚と私を結びつける、ひとつの印象的なエピソードがある。それは「円」だ。手塚はコンパスを使わずに、綺麗な真円を描くことができたという。私は小さな頃から自由帳に丸を描くのが好きで、不完全ながらも完璧な形をスケッチブックに再現するべく頑張っていた。後に手塚の自伝的漫画を読んだ時、私はその中に「私」を見つけた。

「今ここで自分が描かなければ誰が描くんだろう。」

彼の名言は、私の座右の銘となった。創作に生活を支配され、創作を行うことでしか未来を見いだせない者にとって、この発言は疑いようのない真実であり、信念である。

創作が好きというより、創作が私を構成してきた。それはきっと、彼も同じだ。空襲下、爆弾の落ちる中でも筆を走らせ、教官に見つからないよう、トイレの中で漫画連載を進めていたというエピソードに、私は心底から惚れ込んだ。

彼に出会うまで、自分のとっ散らかった想像力が「普通ではない」と思っていた。目を閉じればすぐに湧き出てくるアイデア、「モード」に入るとめくるめく展開する理想郷。処理しきれない情報量が滝のように溢れ出す度、心に満ちる全知全能の感覚。年をとるにつれて、それらの事柄が一般的でないことに気づき、当時は少し落ち込んだ。

彼の作品を初めて手に取った時、「手塚治虫の脳内には、私と同じ光景が広がっているのだ」という確信を抱いた。ずいぶんと楽になったのを覚えている。

手塚治虫の生き様には、私を突き動かす何かがあった。

手塚治虫に夢中になった子ども時代

創作への飽くなき情熱を抱いていた彼は、生まれてから60年の生涯を閉じるまで、実に様々な種類の漫画を発表した。私はそれらの物語をほとんどすべて想起することができる。

初めて読んだのは『火の鳥 未来編』だ。近所の図書館で借りてきたハード・カバーの分厚い漫画を、私は何度も読み返した。それを皮切りとして、のめり込むようにシリーズ全作を読み込んだ。縦横無尽に時空を羽ばたく不死鳥と、その生き血に翻弄される人間たちの交流は、普段の生活では得られないスペクタクルを提供してくれた。あまりに好き過ぎるものだから、『火の鳥 復活編』の主人公の名前を、ペンネームとして使っていた時期もある。

『アドルフに告ぐ』では好青年・カウフマンの豹変に号泣した。『どろろ』の百鬼丸の強さに心躍らせ、『七色いんこ』をきっかけにシェイクスピアを読んだ。

『ブラック・ジャック』は筋書きを覚えてしまうくらいに読みふけった。孤高の天才医師に時折覗く不器用な優しさに傾倒した。おそらくは手塚自身が医学部で得た信念が、各話に詰め込まれていた。当時の私は彼とブラック・ジャックを重ね、死を圧倒する「生」の力に希望を覚えた。

彼の作品すべてに私の琴線に触れる部分があり、次のページの展開予想を外すことはほとんどなかった。

すっかり彼と自分を同一視していた私は、身の回りに漫画の題材がないか探し回っては、教科書の端の方にメモした。世界を転覆させる巨大装置。まだ見ぬ宇宙人の形態予想。超能力者の秘密組織と、彼らを影で操る大いなる先住民。太陽系の外にある惑星群、時空を飛び回る不老不死の一族。自由帳はすぐにページが埋まるから、描いて消してを繰り返した。余白は全然物足りず、授業で配られたプリントの裏にキャラクターを描き連ねることもしばしばだった。

「今ここで自分が描かなければ、誰が描くんだろう?」

頭の中を始終かすめていくアイデアを持て余し、夢で架空の映画を何本も再生したり、漫画の連載を脳内で創造したりすることもあった。

中学では美術部に入った。通知表で5以外を取ったことはなく、選抜展への出品は当然で、「誰よりも面白いものを作る」という、刺々しさにも似た信念を持っていた。他者を評価軸とした自分の姿勢が、後ほど自分の首を絞めるとは、当時露ほども思っていなかったのだ。

「どうやら、彼と私は違う人間らしい」

無事、地元の高校に進学し、ようやく創作に集中できると思った。手塚治虫は『マアチャンの日記帳』で17歳の時にデビューしており、心の中には焦りがあった。

選択科目はもちろん美術。趣味として絵を描くのが好きなクラスメイトがたくさんいた。とはいえ、私だって負けてはいられない。私は、手塚治虫の生まれ変わりだ。通用しないはずがなかった。初めての課題を提出する時も、自信は十分にあった。

一番を取ったのは、私ではなく隣の子だった。彼女の作品をちらりと見て、徹底的に打ちのめされた。

圧倒的な空間構成。その中に少し含まれる、漫画的な遊び。線の集合体とは思えないほど緻密な樹木。輝きを放つ金属製のオブジェ。すべてにおいて、私のみすぼらしい中庭の風景と異なっていた。

「朝子ちゃん、めっちゃ上手いね!」

彼女は私の絵を心から褒めてくれた。認められるのは嬉しい反面、自分より絵の上手い同い年の存在を知ってしまい、根幹からアイデンティティがゆらぎ始めたのも事実である。後に彼女は、全国コンクールで金賞を獲得した経験があると教えてくれた。それでもその絵を見る前と後で、私の世界はまるで変わってしまった。私は「最強」でなければならなかった。漫画家志望ではない子に負けているようでは、プロデビューなんて夢のまた夢。手塚治虫は、はるかなる高みにいるのである。

漫画は「発想」だけではどうにもならないと気づいたのはこの頃だった。確かに私の脳内には、私によって描かれ、世に出る瞬間を待っている登場人物たちが……私が生み出さねばならない物語たちが、無限に列をなして座っていた。しかし私は「出力」という点において圧倒的に遅い。遅いし、下手だ。下手なら1000枚でも2000枚でも描けばよかったのに、高校生当時の私は、それを放棄した。手塚治虫の生まれ変わりであるという自負が、反復練習を邪魔したのだ。

冷静に振り返ってみれば、手塚だって努力していたに違いないのである。丸が綺麗に描けるから何だというのだろう。彼があの柔らかな一本線のタッチを習得するまで、何もしていないと思っていたのか。しかし、当時の私は傲慢で浅はかで、絵を描くことから本能的に逃げた。美術の授業の度に、不完全な筆致に苦しめられた。イラストを1枚も完成させられなくなった。粉々に打ち砕かれた夢は、どれだけ丁寧に補修しても元には戻らなかった。一度皺の撚ったスケッチを、元に戻すことができないように。

▲一筆一筆入れる度、理想とはかけ離れる苦しさ

▲一筆一筆入れる度、理想とはかけ離れる苦しさ

どうやら、彼と私は違う人間らしい。絶望に近い感情を抱く中、かつて楽しく読んでいた「漫画」そのものも変質し始める。「自分に実際、これが描けるのか?」と問いながらページをめくることが増えた。練習を積み、解像度が上がったからこそ見える景色を通じて、漫画家の方々がどれだけ緻密に作品を作っているかを知った。筋道の立ったストーリー、繊細ながらも大胆なコマ割り、1枚として読者を失望させないクオリティの絵。それは単に上手いだけにとどまらず、その人の個性を映し出していた。

このレベルの絵を際限なく、週に一度の連載に合わせ、ただひたすらに描いていく。果たして自分にそれだけの「狂気」があるだろうか? 私が時間をかけて描くキャラクターは、隣の子が5秒で描くスケッチにさえ及ばないというのに。

何か救いを求めるように、手塚治虫の『火の鳥 復活編』を開いた。何度となく手に取ってきた文庫本は、勉強机の一番近く、すぐ手に届く本棚にあった。

見開きのコマには、「ロビタ」という名前のアンドロイドが所狭しと描かれていた。一台一台微妙に異なる表情は、それらが手描きで生み出されたことを示唆する。その筆致の猟奇的な細かさに、文字通り絶句した。「これこそが、まさに手塚の真骨頂だ」と思う。漫画を愛し、漫画に人生を支配された者にしか、この絵を描くことは許されない。目をそらすことはできなかった……たったひとつの大きなコマに、あらゆる感情が詰まっていた。物語はここから始まるのだ。

自分の中で、何かがプツンと切れた気がした。

手塚治虫になれなかったとしても

私は手塚治虫になることを諦めた。私と彼は違う存在だと認識し、別の道を歩むことに決めた。大学入学以降、アウトプットの手段を「小説」に変え、星新一賞というSF短編文学賞で、何度か受賞の機会をいただいた。今は医学部に通いながら、漫画ではなく文学に軸足を置き、その道のキャリアを切り開こうと考えている。

▲今までの作品。夢はもちろん芥川賞

▲今までの作品。夢はもちろん芥川賞

「漫画家になること」は諦めていない。小説の道を真摯に歩んでいくと共に、いつかどこかのタイミングで、原作者として漫画に関わりたいと思う。諦めなければ道は開けると信じているし、高校時代の失敗は二度と繰り返さないつもりでいる。

大学5年の今でも、生活を営む瞬間に、創作の種が転がっていないか探している。いつだって脳裏によぎるのは、『ブラック・ジャック』の1エピソード、『おばあちゃん』という作品のラストシーン。年老いた母の治療にかかる3000万という大金に対して「一生かかっても、どんなことをしても払います! きっと払いますとも!」と力強く叫ぶ息子に、ブラック・ジャックは「それが聞きたかった」と微笑む。私はこれを手塚と自分に重ね合わせる。

「一生かかっても、どんなことをしても、私は創作を続けます! きっと続けますとも!」

彼の作品に突き動かされる時、私の中に彼の一部が存在するのだと実感する。臨床実習に入ってから、特にそう思う機会が増えた。手術用のガウンを着る時、冷たい鉗子を握る時、私の中にはブラック・ジャックと、手塚治虫が生きている。彼はまったく罪深い人間だ。手塚治虫がいなければ、物語を作ろうとは思わなかっただろう。手塚治虫がいなければ、物語を書くことをとうにやめていただろう。

手塚治虫は、私の創作の根底に存在し続ける。手塚治虫になれなかったとしても、手塚治虫が私を作っている。

【このライターの他の記事もどうぞ】

【あわせて読みたい】

.jpg)

.jpg)