「ニッチな研究」のつらさと楽しさ

鶴崎先生は北海道の大学院に進まれ、31歳のときに鳥取大学で助手になるわけですよね。そこまでの道のりはスムーズでしたか?

そうですね、問題なかったですね。

すごくない? 31歳で着任って。僕も研究者の端くれだからわかるけど、むちゃくちゃすごい話。

ニッチな研究分野を選んだことで、デメリットはあったりしました?

それはいろいろありますね。まずわかっていることが少なすぎて、仮説を考えたときに必要な基礎的な情報がまったく足りず、ぼんやりした議論しかできないとか。

あとは、共同研究がなかなか組みにくいんですよね。材料がマイナーだというだけで、なかなか論文に気づいてくれないというデメリットもあります。なるべく多くの学会で研究成果を発表して、とにかく自分の分野を知ってもらうように心がけていました。

では逆に、研究者をやっていて「幸せだな」とか「めっちゃ盛り上がった!」という瞬間はありました?

ザトウムシの研究をしていると、毎年のようにあったんです。

素敵!

特に自慢してるのは、染色体に関する研究です。ザトウムシは染色体の数が変わりやすくて、それがなかなか面白いんですが……一例を紹介しますね。

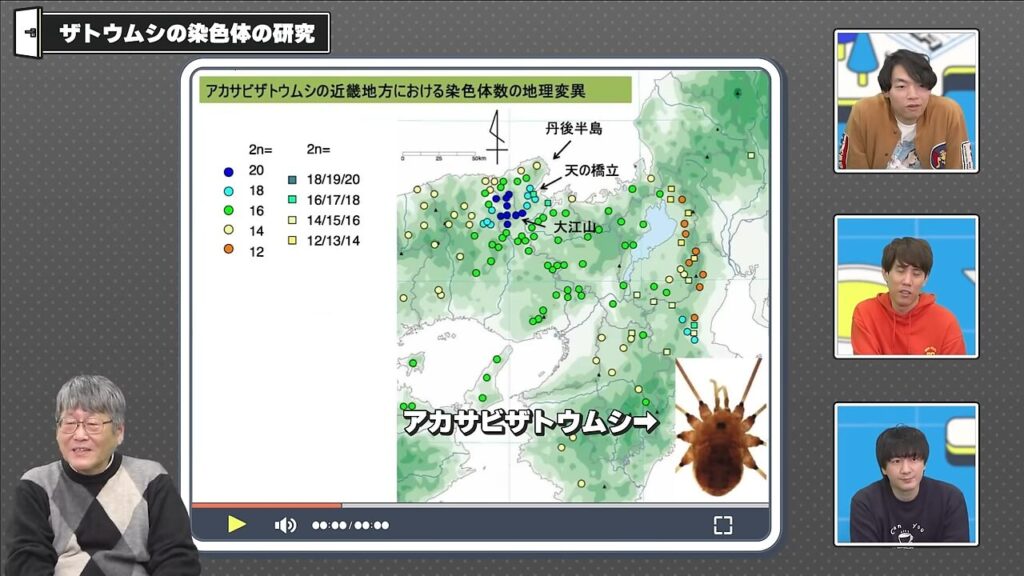

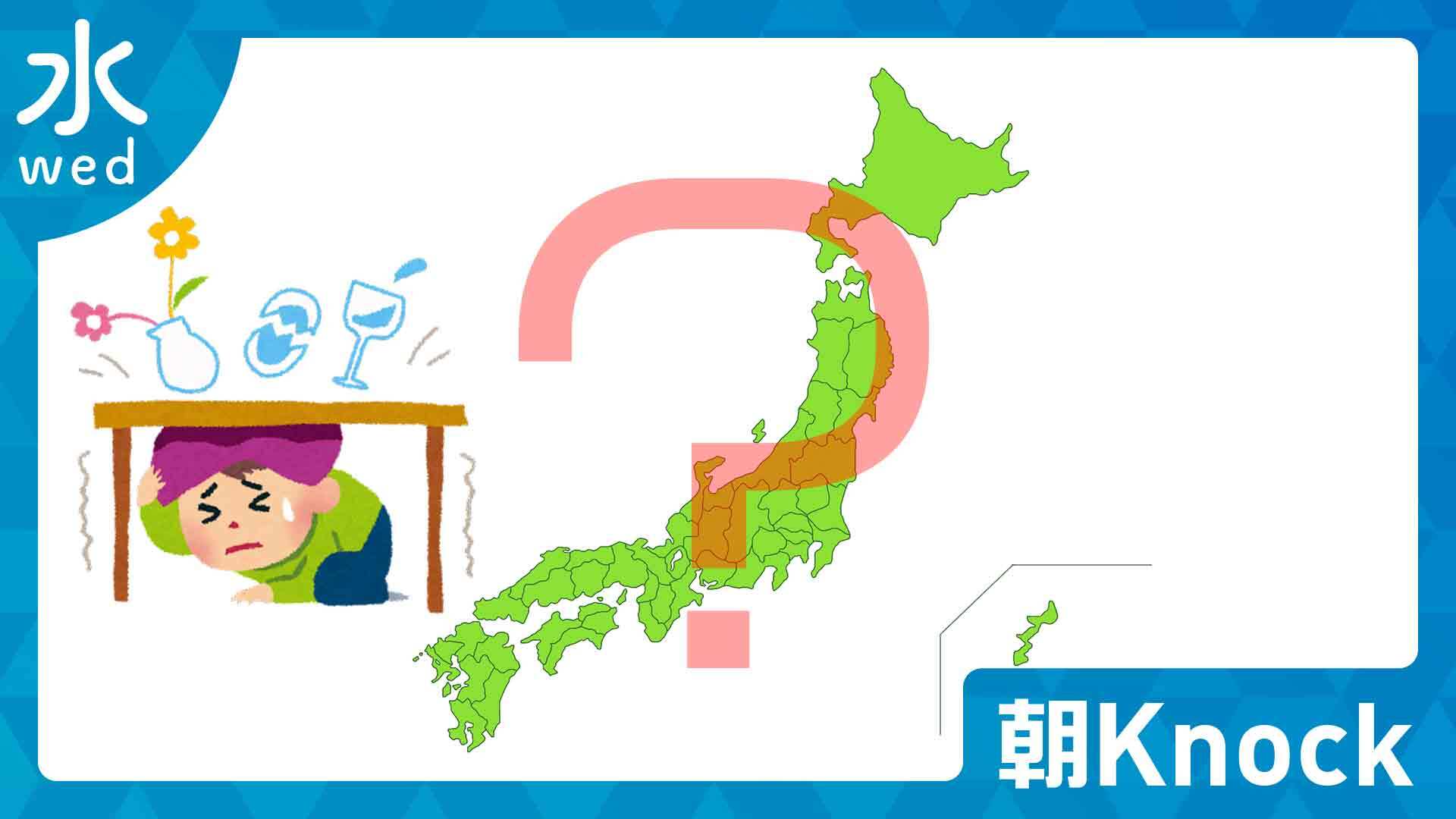

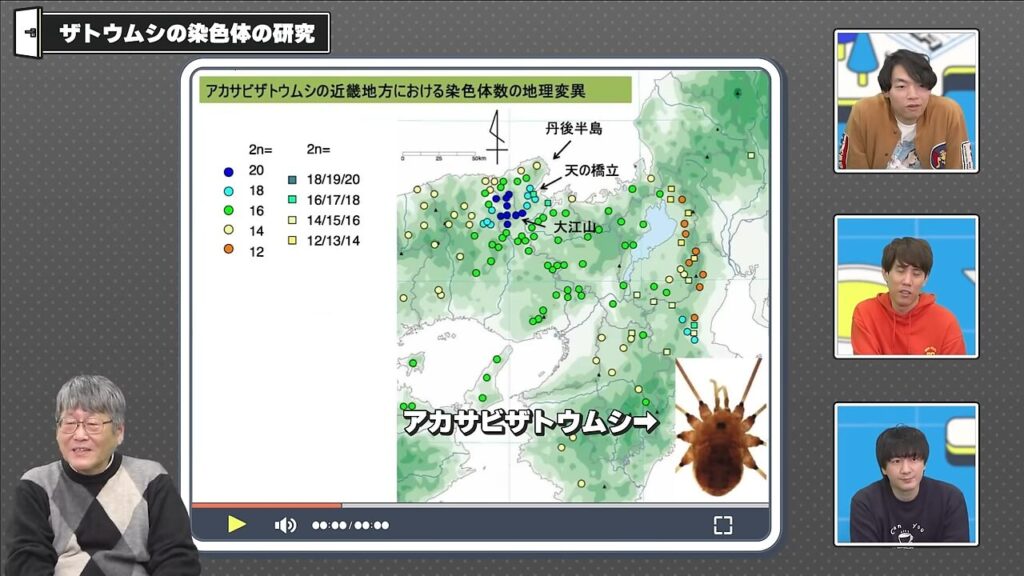

アカサビザトウムシというザトウムシがいまして。次の地図を見てください。

お、僕の実家の近くだ。

▲「大江山」の付近に須貝の実家がある

▲「大江山」の付近に須貝の実家がある

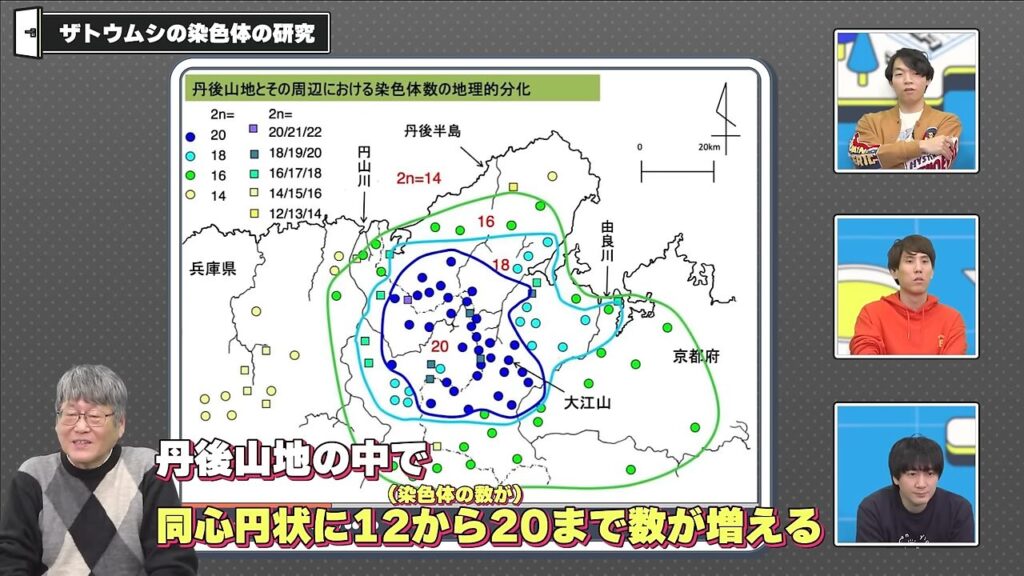

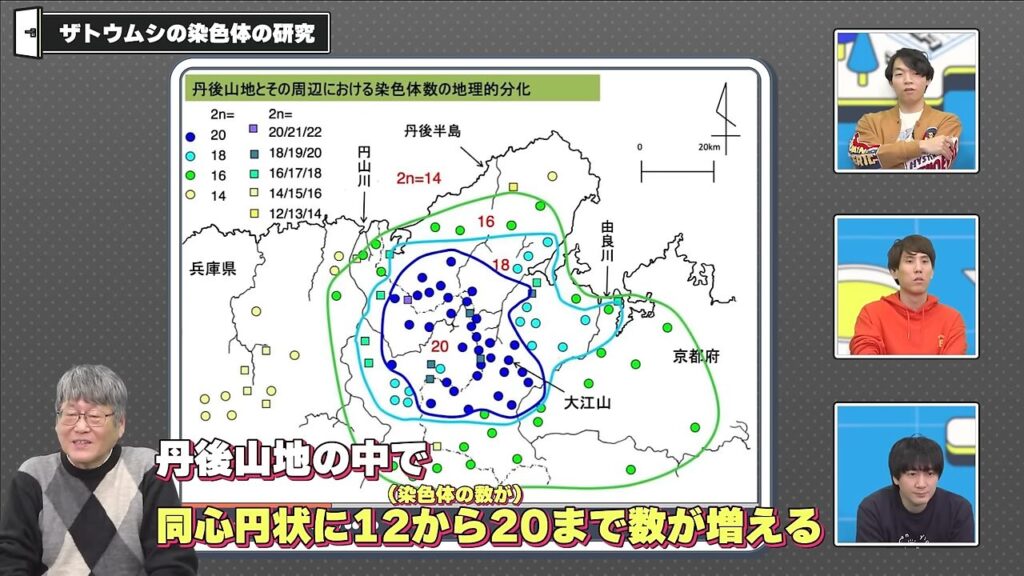

面白いのは、京都の大江山という山の周辺(百人一首の歌にも出てくる山ですよね)。

このあたりのアカサビザトウムシを調べると、集団によって染色体の数が12から20まで変化しているんです。

染色体って、人間なら23対46本、って決まってるけどね。

最も外側の集団は14本(2n=14)、その内側が2n=16、さらにその内側は2n=18、中央が2n=20の集団……と、同心円状に染色体の本数が増えていっているんですよ。

染色体の数が変わる境界には中間の数の染色体をもつ個体も見つかるので、アカサビザトウムシは、染色体の数が違っていても遺伝子の交流ができる(=繁殖ができる)と判断できるんですね。

へ〜! なるほどね。

ほかにも、中国・四国地方で似たような分布が観測できるんですが……香川県の山のあたりで、染色体が12本のやつと、20本のやつが一緒に見つかる場所があるんです。

そしてその地域で、14本とか16本とか、間の本数の個体は見つかっていない。隔離されていて、お互いに交配しないんですよ(いや、正確に言うと「交配はするかもしれないが、子供はできていない」ということです)。こういう現象を「環状重複」といい、そのようになっている種のことを「輪状種」といいます。

ゴール地点とスタート地点が重なって、染色体本数の少ないやつと、増えていったやつが同じところに住んでるってことですね。

染色体の本数が違っても、見た目はまったく一緒なんでしょうか?

まったく一緒です。だから、捕まえているときはわからなかったですね。この現象で染色体が関わるものは、多分私のほかに誰も見つけてないです。

いや〜〜、面白い……!

研究者を目指す中高生へ

鶴崎先生が生き生きとお話しされる感じを見て、「研究者、やってみたいな!」と思った中高生も多いと思います。研究者の仕事に興味がある人に、伝えたいことはありますか?

私みたいに「ニッチなテーマを見つける」というのも1つのやり方かなと思います。何かに気が付いて、興味を持たれた人は、ぜひそれを突き詰めてみたら面白いんじゃないかなと。

「気づき」を発展させていくためにも、幅広く学んでおくことが大事になってきますかね。

ええ。人生で1つ反省があるとすれば、数学をもっとちゃんと勉強しておけばよかったなと思っています。数学がもう少しできていれば、研究の幅もさらに広げられたかもしれません。

底辺を広くしないと、大きなピラミッドは作れない。いい仕事をしようと思うと、やはり底辺を広げる努力は大事だなと思いますね。

父は理学の博士・教授なわけですけど、二次方程式が解けなかったりとか……。

「因数分解ができない」とか言って、バカにしてくるんですよ(笑)。

改めて、どんな方が研究者に向いてると思われますか?

コツコツ、飽きずにやる力が必要だと思いますね。研究をしていると、どんな分野でも退屈な測定作業にかかる時間がけっこう長いと思うんです。

さっきの研究にしても、染色体を数えるのには途方もない時間がかかりますよね。それは楽しいからやれていたんですか? それとも「お仕事」だから……?

楽しいと言えば楽しいんですけどね、やっぱり時間がかかるので、退屈は退屈です。しょうがないから音楽聞きながら……とか、そういう風にしてごまかすわけです。忍耐力が要りますね。

進路に悩んでいる中高生に向けて、メッセージをお願いします。

「好きなことを長く続けていると、何かにはなる」という思いがありまして。1つ得意科目があると、それにつられてほかの科目の成績も伸びる、みたいな話もあるんですよね(この現象は汎化と呼ばれています)。

まずは最低1つ得意な科目をキープして、それを伸ばすということをやったらいいんじゃないかなと思います。

今になって、中学校・高校で学ぶことで無駄なものは1つもないなと思っています。コツコツ、普段の授業も楽しく勉強していってほしいですね。

やりたいことがあれば、研究者はずっと続けられる

研究者として、今後の目標があれば教えていただきたいです。

時間がなくて、現役中(※鶴崎先生は2021年に退官)に論文にできなかったデータがいっぱいありまして。それを、とにかく論文という形にしていかないといけないなと思っています。

父が退職した時、家に大量の研究資料が運び込まれて、母がもうめっちゃキレてました。ただでさえ物が多いのに、このダンボールまで!? みたいな。

鶴崎家のメモ帳は、全部論文の裏紙でしたね。小学生の頃、よくわかんない生物のことが書いてある紙に落書きしてた(笑)。

ここからはWeb限定インタビュー!

続いては、この記事でしか読めないトークパート!

幼少期から数学好きだった鶴崎修功とのエピソードや、さらにディープな研究トークをお届けします。

次ページ:修功少年は「ルート」をお風呂で学んだ