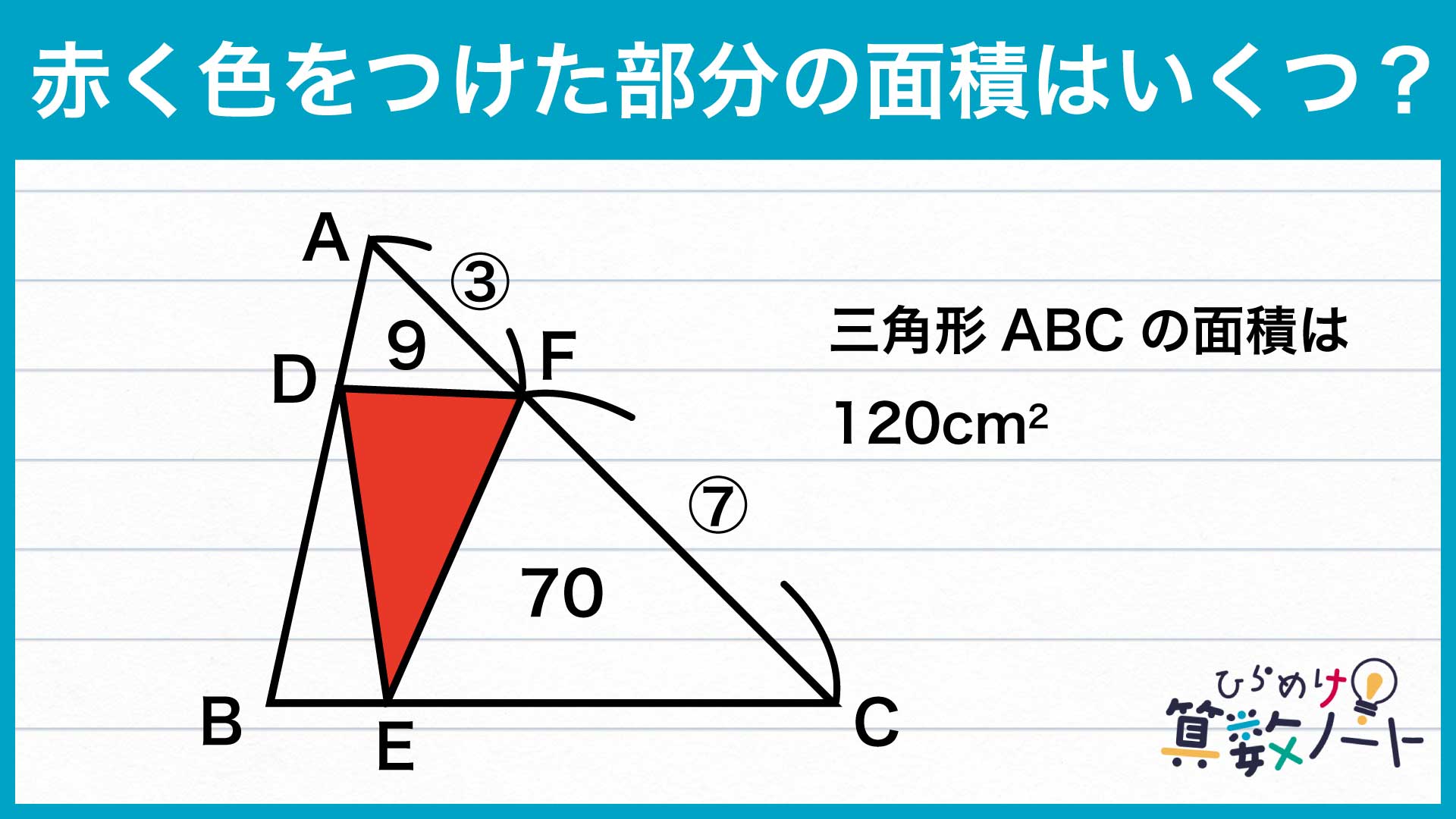

【Web限定トークあり】中2で学会へ!?鶴崎パパが語る「研究の面白さ」

スペシャルQuizKnock編集部2025.02.19

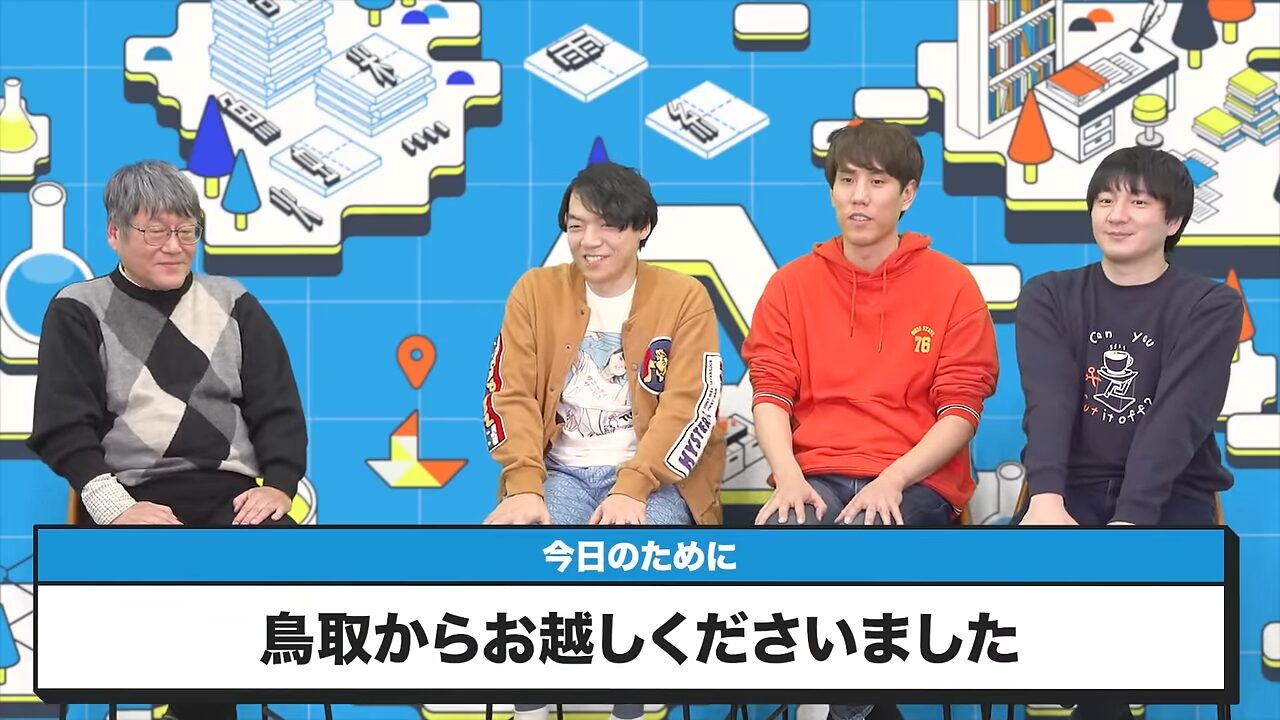

YouTubeチャンネル「QuizKnockと学ぼう」に、鶴崎修功のお父さまで動物分類学者の鶴崎展巨さんが登場!

濃密な研究人生を送ってきた展巨さんに、「キャリアのヒント」となるようなお話をうかがいました。その模様をWeb記事でもお届けします。

動画には入りきらなかったWeb限定のトークもあるので、どうぞお楽しみに!

鶴崎展巨さんプロフィール

鳥取大学名誉教授。動物分類学者で、「ザトウムシ」の研究の第一人者。日本蜘蛛学会会長や日本分類学会連合代表を歴任している。息子はQuizKnockの鶴崎修功。

目次

◎「ザトウムシ」ってどんないきもの?

◎ザトウムシとの出会い

◎「ニッチな研究」のつらさと楽しさ

◎研究者を目指す中高生へ

◎Web限定トーク! 鶴崎修功は「ルート」をお風呂で覚えた!?

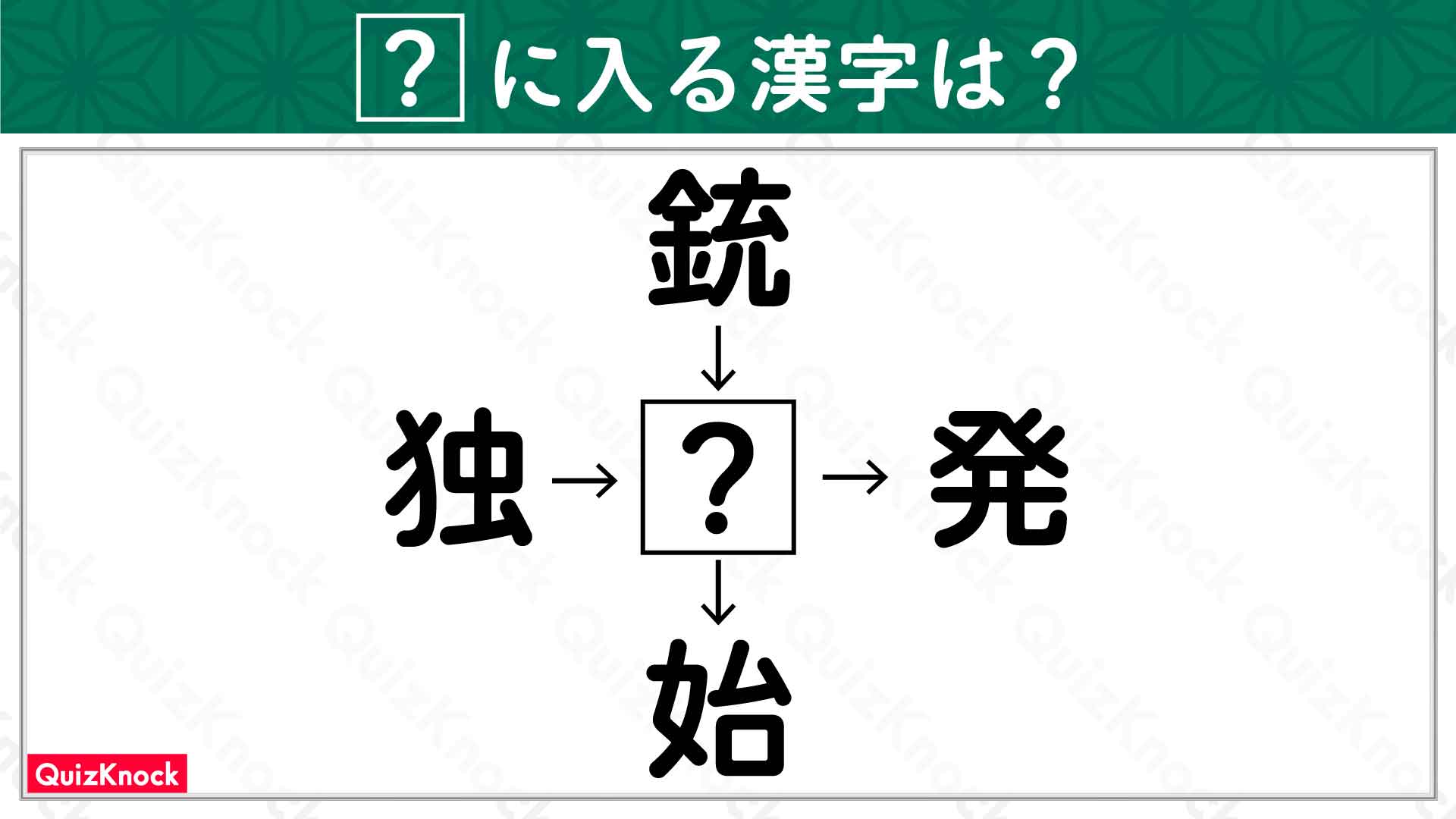

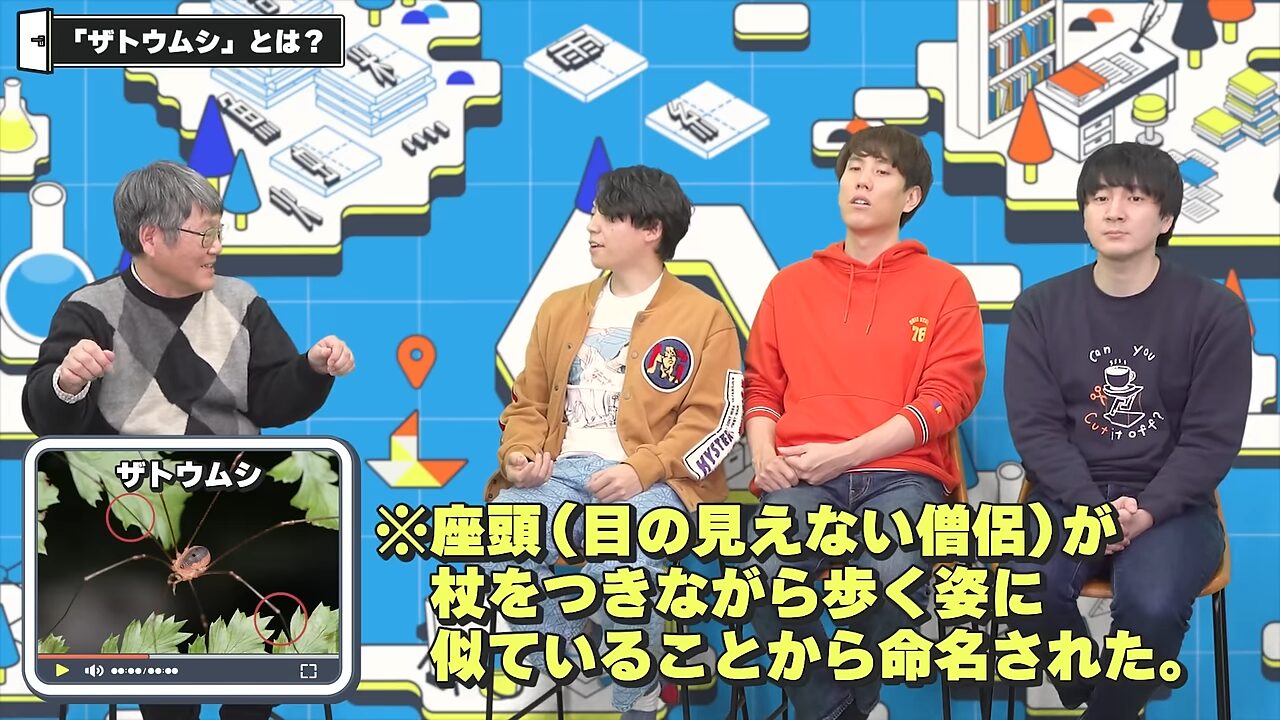

「ザトウムシ」ってどんないきもの?

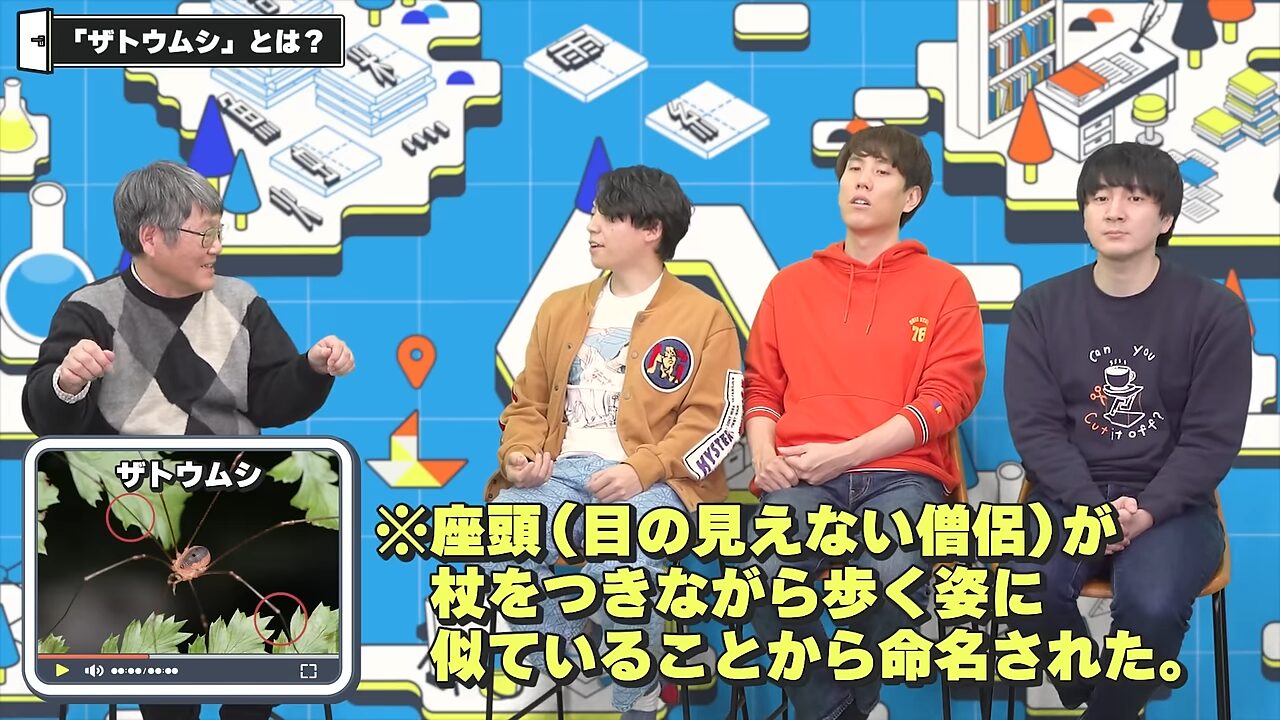

まず、鶴崎先生が研究されている「ザトウムシ」という生き物について聞かせてください。「ザトウ」って、不思議な名前だと思ったんですけど……

漢字で書くと「座頭」。昔あった男性盲人の職業組合の一番下の官位(上から、検校※、別当、勾当、座頭)のことで、マッサージや琵琶・箏などの楽器の演奏で生計を立てている人が多かったようです。

(2025年2月20日12:30 お詫び)記事掲載当初、「琴」としていた表記を「箏」に改めました。

箏(そう・こと)は「琴」とは別の楽器であり、いわゆる「おこと」を指す場合には「箏」を用いるのが適当でした。ご指摘くださった読者の方に感謝いたしますとともに、ご迷惑をおかけした皆様にお詫び申し上げます。

ザトウムシはあんまり目がよくなくって、長い2番目の足を伸ばして歩くんです。それが座頭が杖をついているように見えることから、「ザトウムシ」という名前がついたといわれています。

ザトウムシ(クリックで開きます)

足が8本ありますけど、クモなんですか?

クモの仲間ではあるんですが、普通のクモとは全然違うんですよ。糸を出さないし、クモと近いわけではないです。

鶴崎少年は子供の頃からザトウムシに親しんでたの?

親しんでましたね。

……でもこの人ね、全然昆虫に興味ないんです。山でクワガタムシを捕ってきても、「ふ〜ん」くらいの反応で(笑)。

ザトウムシとの出会い

鶴崎先生は、小さい頃から昆虫がお好きだったんですか?

ええ、そうですね。小学生のときは昆虫採集をして標本を作っているだけだったんですけれど、中学校に入ってから研究らしいことをしたいなと。

チョウやクワガタムシは研究している人がたくさんいるので、そこに参入するのは大変だなと思って。いろいろ本を読む中で、クモがいいんじゃないかなと思いついたんです。

中学生でそんなこと考えてたんですか? 早い!

蜘蛛学会とかにも入ったんですよ。中2のときに。

中2!!!!!?

中二病だったんですよ(笑)。

▲須貝「聞いたことない"中二"の使い方だ」

▲須貝「聞いたことない"中二"の使い方だ」

中2のみなさん、学会に入りましょう。

入れるんだ、そもそも。

クモの図鑑を買ったら、「学会の入会のすすめ」みたいな栞が入ってまして。「中学生でも入れます」って書いてあったので、これはいいやと思いましたね。

高校になると生物部に入って、「ザトウムシ班」を作りました。友達を誘って山に通うようになって、ザトウムシについてもいろいろ調べて見るようになりました。それがその後の研究を始めるきっかけですね。

高校を卒業された後は、どういう風に進路を選んだんですか?

蜘蛛学会の名簿で、どこの大学にどういう分野の人がいるのか知ったんですよね。そうすると、虫の研究をするには理学部の生物学科というところに行かなきゃいけないらしい、ってことがわかったんです。

それで、広島大学にたまたまザトウムシの先生がいたんですよ。なら「そこに行かなきゃいけないな」と。広島大学一択で、落ちたら1年浪人しようと思って勉強しましたね。

すごい……。それだけ研究への思いが強かったんですね。

先生目当てで受験校を選んでる高校生、初めて見たな。

マジでそうだよね。理想的な選択だよね。

広島から北海道へ

そんな思いで入学されたということは、学部1年生のときからお目当ての先生のとこに行ったり……?

行ってましたね。春休みとか夏休みにザトウムシを採集して持って行くと、先生も喜んでくれて。それでますます勉強に熱が入ったという感じです。

いやすごいわ、筋金入りだ。

そうして学部時代を過ごしたのですが、あいにく私が卒業のときにその先生もご退職だったため、大学院は別の大学に行くことにしました。広島大学には、似たような分野の先生がほかにおられなくて。

調べる中で、自分の関心のある分野に1番近い研究ができそうな北海道大学に行き当たりました。

北海道まで!

遠いですよね。私寒がりでね、寒いとこなんか行きたくなかったんですが……(笑)。

※検校:箏の名手は位が高く、お正月によく聴く『春の海』の作曲者・宮城道雄は検校です。名曲『六段の調』を残した八橋検校(かつては中学校までの音楽の授業で習いました)の名も、検校の位だったことからきています。(鶴崎先生)

次ページ:鶴崎先生が語る「研究の醍醐味」、そして「反省していること」

.jpg)