夢を諦め、苦しい再受験へ

ーー藝大というとユニークな学生が多いイメージですが、学生生活はどうでしたか?

小川さん イメージの通り自由な反面、自律が求められる点には難しさも感じました。その後通った医学部と比較するとカリキュラムがとても緩かったですし、半年に1回課題を提出して教授が講評するだけ、なんて授業もざらでした。

ーー「自由」と厳しさは表裏一体なんですね。

小川さん そんなわけで中退する人も多いですし、僕もフェードアウトしかけたうちの一人です。自分をコントロールできなければ、何も満たされないという環境ですね。

ーーそして小川さんは藝大卒業後、なんと「医学部受験」という選択をされます。かつてはあえて断念した医学の道へ、改めて進もうと決心した理由をうかがいたいです。

小川さん アーティストになりたかったけれど行き詰まった、というのが一番の理由ですね。

僕は油画科の所属でしたが、かつてジブリ好きだったこともあって卒業制作ではアニメーションを作りました。芸術の中でも特にアニメーションは、自分のスキルや手間ひま以外に頼れるものが少ないジャンルです。学生の間はともかく、社会に出てからも続けていけるか、自信が全く持てなくて。絵を思うように描けない時期と重なったことも追い打ちをかけました。

ーーアニメは作業量も膨大ですよね。コンセプトを立てて、絵を描いて、音をつけて……。

小川さん 実は藝大在学中も、先ほど話した「病跡学」の授業を取っていたりして、制作のテーマとして発達障害を扱ったこともあったんです。美術と医学は響き合う部分も多いこと、そして幼少期からの自分の興味を思い出して、「医学部」という選択肢が再び浮かんできました。

小川さん かつて憧れた北野武さんや村上隆さんのような、「世界的に認められるアーティストになりたい」という夢が絶たれるのは結構辛かったですけどね。3浪したとはいえ当時まだ20代半ばでしたし、前向きに決断しました。

ーー医学部の受験勉強も、きっと茨の道でしたよね。

小川さん テストで苦労しましたね。最初の理科のテストなんて、100点中9点しか取れませんでした。

3年間の浪人中は「やっぱり表現の世界の方が合ってるんじゃないか」と何回も思いましたし、成績が上がらない時は、勉強の手も進みませんでしたね。でも、「藝大から医学部」という希少性を生かした社会貢献ができたら、という目標が心の支えになっていました。

藝大→医大だからこそ

ーーそして3度目の挑戦で、晴れて医学部にも合格。医学部の授業の中で、藝大での経験が役に立ったと感じたことはありますか?

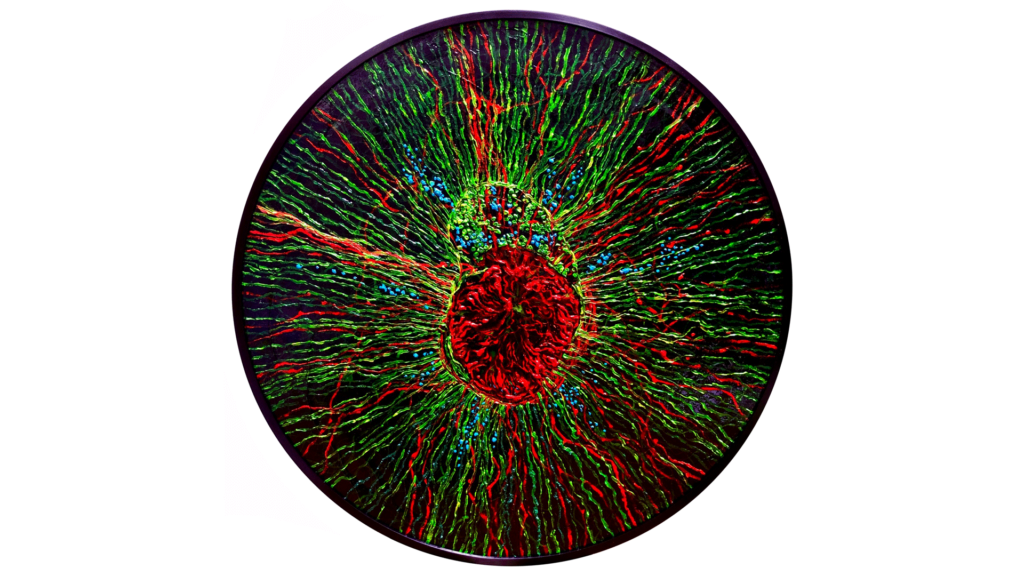

小川さん そうですね。授業で病気の絵を描くことがあるんですが、それを価値あるものだと思ってくれる人と出会えたのが何よりよかったですね。

小川さん 顕微鏡を覗きながらスケッチをするんですけど、絵の細部にこだわりすぎて、時間内に終わらないこともありました(笑)。

ーー逆に、藝大にいた頃とのギャップで戸惑ったことはありましたか?

小川さん 良くも悪くも自由・放任主義の藝大と違って、朝から夜までみっちり講義が詰まっているカリキュラムにはやや苦労しました。

ただ「目の前の授業をクリアすれば能力が上がっていく」というゲームのクエスト的なサイクルが、意外と自分には合っていた気もします。

芸術はやろうと思えば藝大に行かなくてもできますけど、医師は医学部に入って、免許を取らないことには始まりません。実際いま医師になってみると「学生時代の積み上げがちゃんと役に立っているなあ」という感慨深さを覚えますし、この道を選んでよかったなと感じています。

「こころ」に迫りたい

ーー医学と美術、2つの道を歩む小川さんの、今後のキャリアが気になるばかりです。まず、医師としての展望についてうかがえますか?

小川さん 研修を続けるうちに、一人前の臨床医になりたいという気持ちが大きくなっています。目の前の患者さんと真剣に向き合い、人間が普段は触れられない部分に触れる手術という営みに魅せられました。

小川さん とはいえ、先ほど話したような「こころ」への興味も尽きません。今は手術への憧れと昔からの関心を両立できる、脳神経外科に進もうと考えているところです。

ーー脳神経外科、まさに小川さんにぴったりの科かもしれませんね。

小川さん 精神疾患への外科的なアプローチは海外でもマイナーなジャンルで、日本ではかつて誤った治療が行われた歴史からタブー視されてきました。「電極を刺して心を変える」みたいな、ちょっと危ないイメージもありますよね。

ただ、外科的な要素がこころに及ぼす影響はきっと無視できないものがあると思います。実際に海外では、今まで治療が難しかったこころの病気が、外科的なアプローチで治せるようになってきています。基礎を学んだ後、自分が「こころの治療」に貢献できる方法を考えていきたいです。

「医師・アーティスト」として

ーーでは、アーティストとしての目標はいかがでしょう。

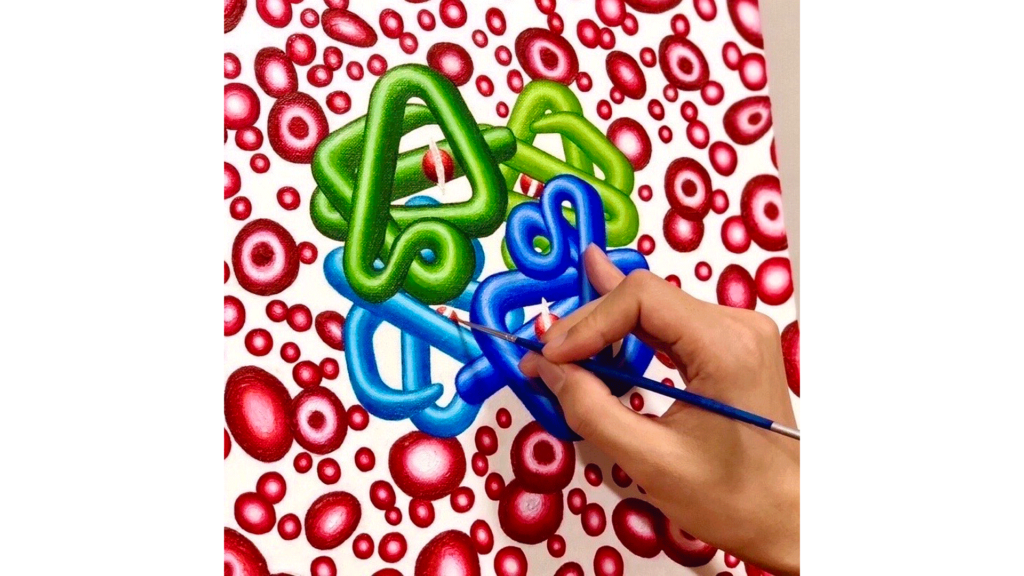

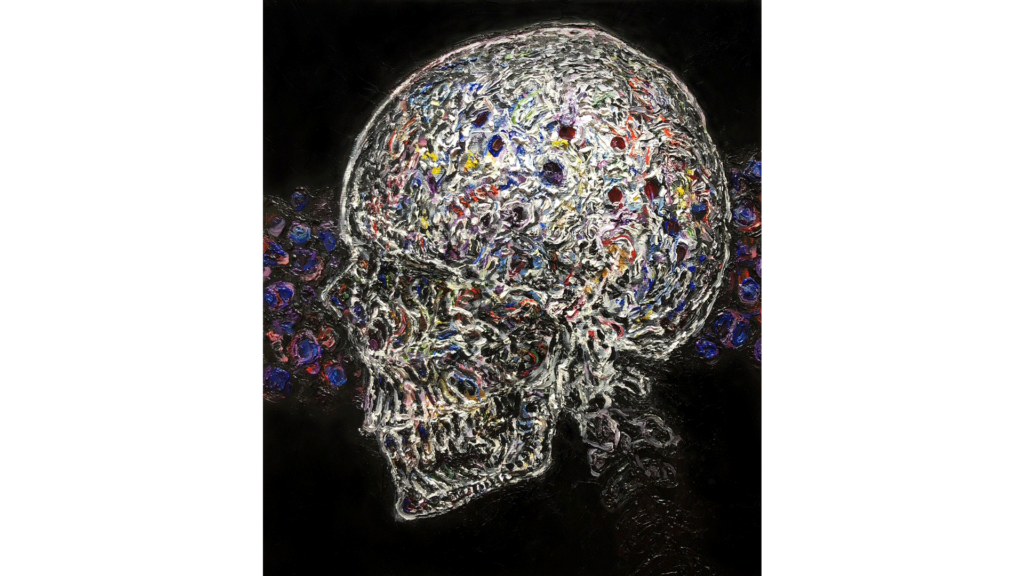

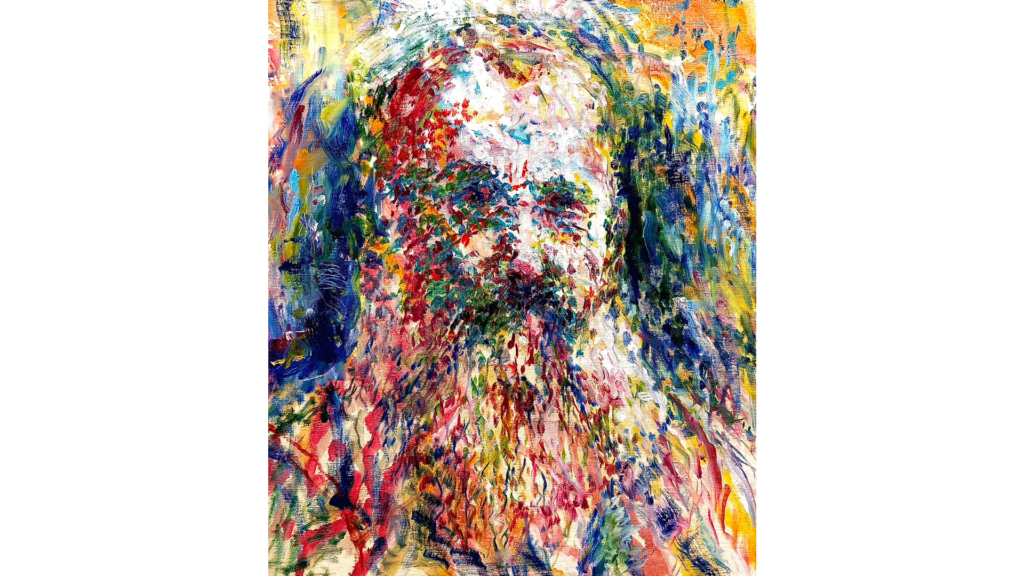

小川さん 病気の絵を描くことを通じて、マイナーな疾患の啓発活動に取り組みたいです。

今はSNSに作品をアップロードしていますが、実は以前は「病気の絵」を描くことが果たして倫理的に正しいのか、という悩みもあって投稿を控えていました。

ーーどんなきっかけで、考えが変わったんでしょうか?

小川さん ご自身の疾患の啓発活動をなさっている患者さんの存在を知ったんです。そこで、啓発活動のお手伝いとしてなら、絵を発表してもいいんではないかと。その後いろいろ調べていくうちに、その方々の中でも一番啓発を必要としているのは、知名度が低く指定難病に認定されていない疾患ではないかと思うようになりました。

厚生労働省が認める「指定難病」は公的な扶助が得られたり、研究に助成金が出たりして、患者さんに大きなメリットがあるんです。逆に認定外の疾患をもつ患者さんは「ずっと病気で苦しんでるのに、ほとんど支援を受けられない……」とヤキモキしているような状況があります。

そういった方の役に立つのなら、自分が病気の絵を描いて広めることにも意味があるんじゃないか、と思えたわけです。

ーー指定難病になるかどうかが、患者さんの人生を左右するんですね。

小川さん はい。啓発すべき病気はたくさんありますが、今は主に指定難病の候補になっている病気の絵を描いています。

指定難病になるための条件には曖昧な部分があり、仮に僕の絵が100万人に届いたとしても、必ずしも指定難病に認定されやすいというわけではないみたいです。それでも患者さんにとっては、少しでも知られることがメリットになるのではないかと信じています。

ーーそれはきっと、小川さんにしかできない仕事ですよね。

小川さんの作品はInstagramからご覧いただけます。

.jpg)