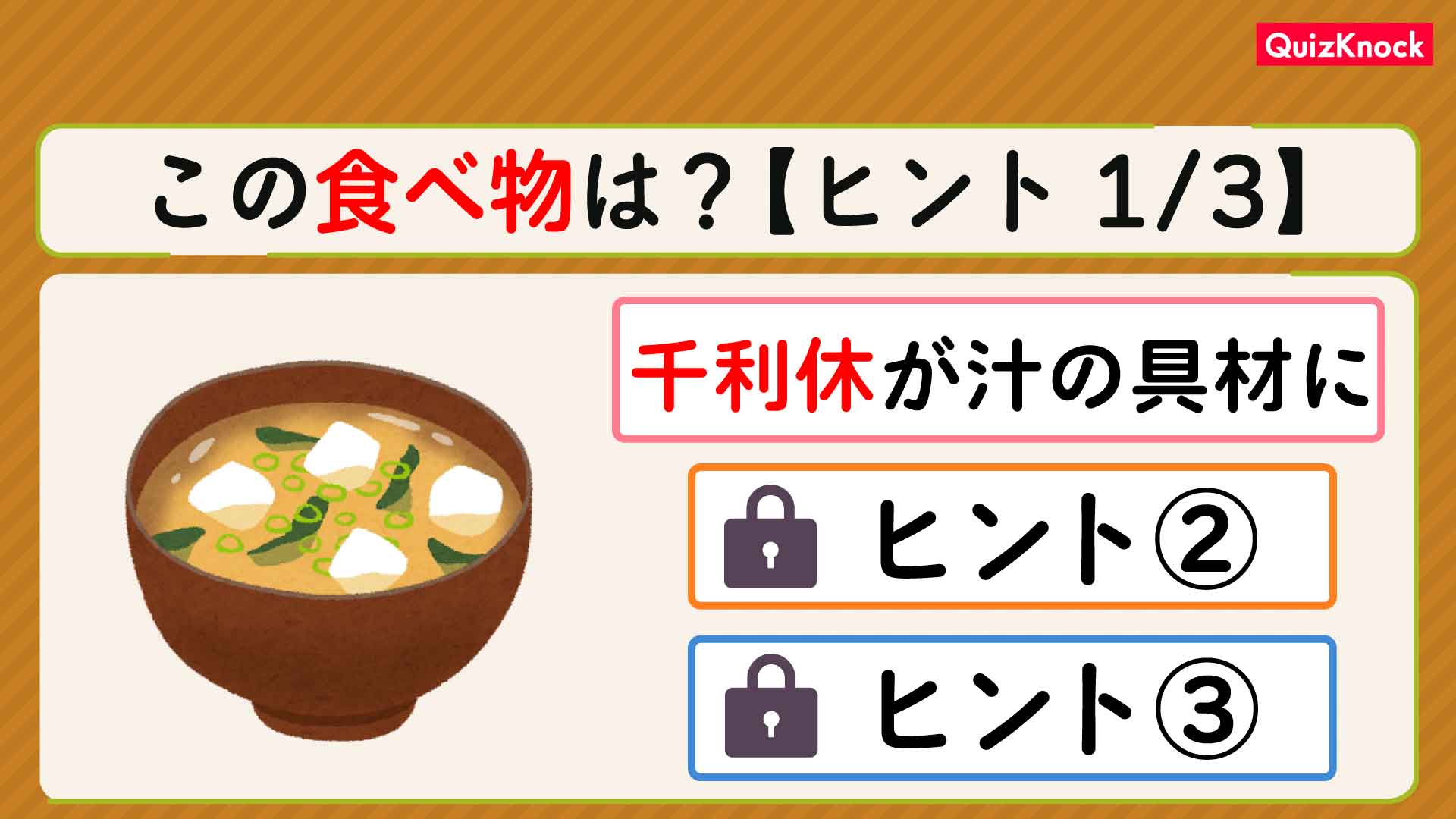

問題はこちら

1ページ目:はじめから挑戦したい方はこちらから! 以下は答えと解説です。

答えと解説

正解は「納豆(なっとう)」でした。

納豆は大豆から作られる発酵食品で、日本では昔から親しまれてきた伝統的な食べ物です。

独特のにおいとねばねばから、好みが分かれる食べ物ですね(ちなみに私は納豆がとても苦手です)。

ヒント1:千利休の茶会で振る舞われた

千利休は安土桃山時代の茶人です。

千利休が晩年に開いた茶会の様子は『利休百会記』という書物に記録されています。その中に、「納豆汁」を振る舞ったという記述があるのです。

茶会というと、お茶と一緒にお茶菓子などをいただくようなものを想像しがちですが、当時の茶会は、現在でいうコース料理のような形式で、食事とお茶をともに楽しむものでした。そのため、お菓子は最後にお口直しとして、焼き栗や果物が登場する程度だったそうです。

千利休は、鰻や鯛といった豪華な食べ物と一緒に、納豆汁という庶民的な食べ物を振る舞っています。

ちなみにこの納豆汁は、あの豊臣秀吉にも振る舞われました。百姓の出身ながら天下人になった秀吉にも、どこかなじみ深い食事だったのでしょうか。

ヒント2:日本酒造りの際は食べてはいけない

日本酒造りに欠かせない「米麹」。米麹に含まれる麹菌が、米のでんぷんを糖に変えるはたらきを持ち、この糖がアルコールに変化することで日本酒ができあがります。

ところが、この米麴を造る過程で、納豆に含まれる納豆菌が入り込んでしまうと、「スベリ麹」というまるで納豆のようなねばねばした麹になってしまうことがあるんだそう。

また、ヨーグルトなどに含まれる乳酸菌も、米麴造りの大敵となるそうです。

そのため、日本酒を造る職人たちは、米麹の仕込み期間中には、納豆やヨーグルトといった発酵食品を口にしないよう気を付けているのです。

ヒント3:北大路魯山人は「かき混ぜれば混ぜるほどうまい」と評した

著書の中で「納豆の

この糸を出せば出すほど納豆は美味くなるのであるから、不精をしないで、また手間を惜しまず、極力ねりかえすべきである。

引用元:『魯山人味道』

この言葉からも、魯山人の納豆への強いこだわりが伝わってきますね。

また、この発言をもとに、タカラトミーアーツは「魯山人納豆鉢」という納豆専用マシンを作りました。

おはようございます。

— タカラトミーアーツ公式 (@tartsPR) July 10, 2018

今日は #納豆の日!

先ほどフジテレビさん「ノンストップ!」で『魯山人納豆鉢』をご紹介いただきました。424回かき混ぜるという、究極に美味しい納豆を作れるマシン。残念ながら現在生産は終了していますが、いまだにお問い合わせをたくさんいただく伝説の商品です。 pic.twitter.com/A6cNG9Xzfy

この商品は、納豆を一番おいしいタイミングで食べられるよう、実に「424回」かき混ぜる仕様になっています。これは実際にコクが109%にアップしたという実験結果に基づいた回数だそうです。

とてもおもしろい商品ですが、残念ながら現在は生産終了しているそうです。

ここまで読めばあなたも納豆マスター! 納豆が大好きなあなたも、ちょっと苦手なあなたも、この記事で納豆について詳しくなれたのではないでしょうか?

【あわせて読みたい】

.jpg)

.jpg)