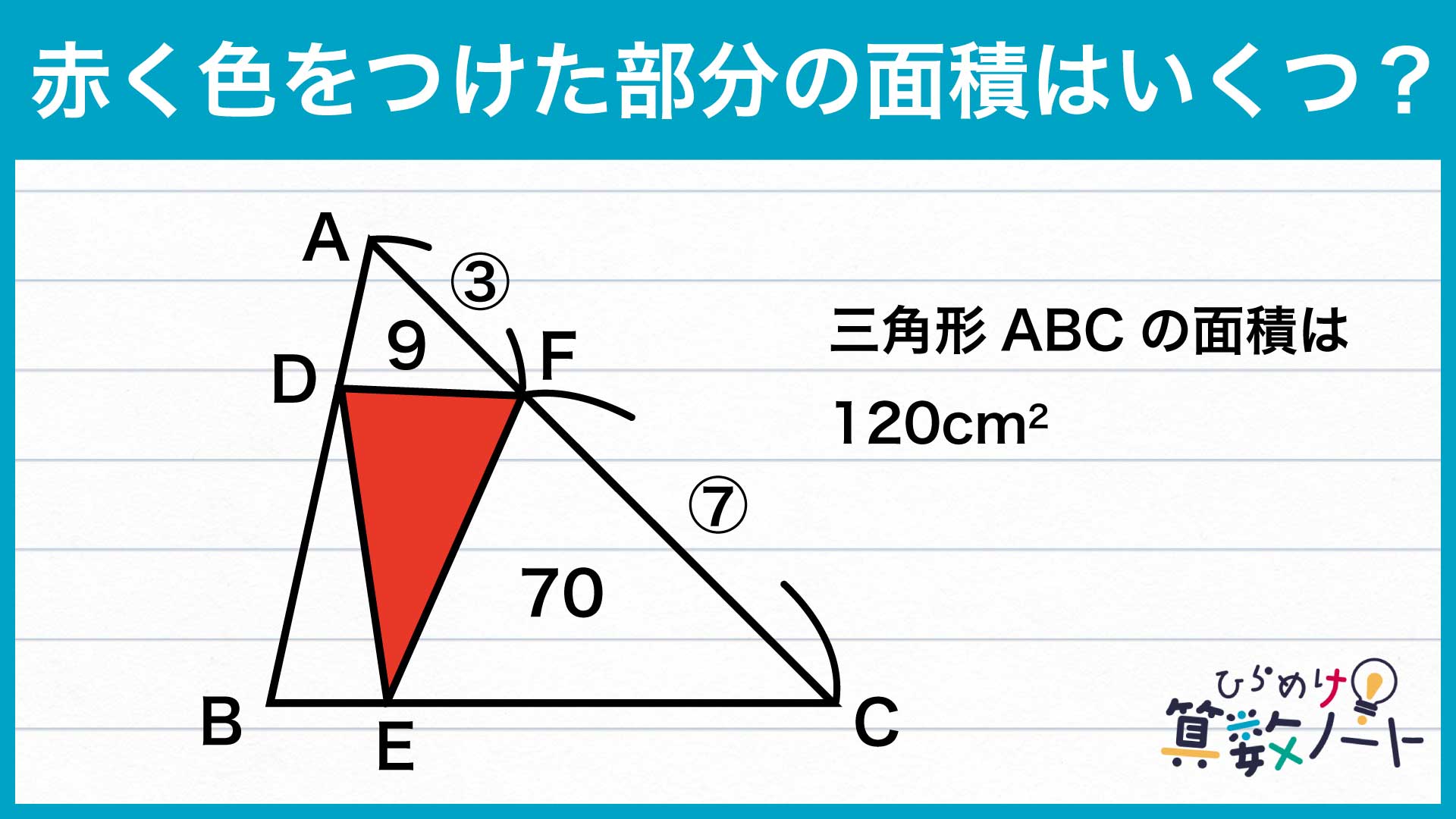

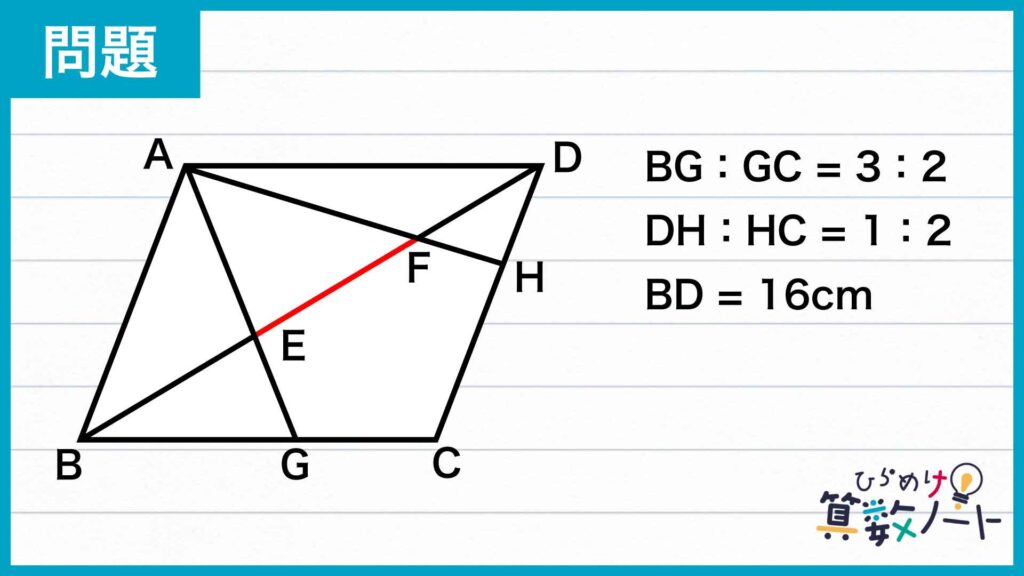

問題はこちら

1ページ目:自力で解きたい方はこちらへ! 以下は問題の解説です

解説

それでは解説です。さまざまな解き方がありますが、ここではそのひとつを紹介します。

今回の問題を解くうえで重要なポイントを以下にまとめました。

整理すると、

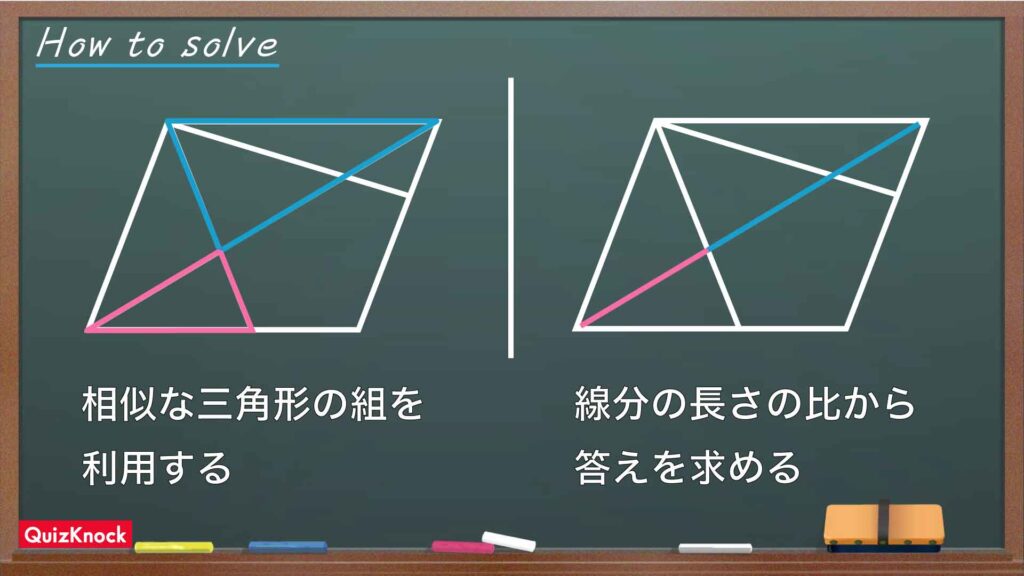

- 相似な三角形の組を利用する

- 線分の長さの比から答えを求める

の2点です。これらのポイントを踏まえながら、問題を解いていきましょう。

相似な三角形の組を利用する

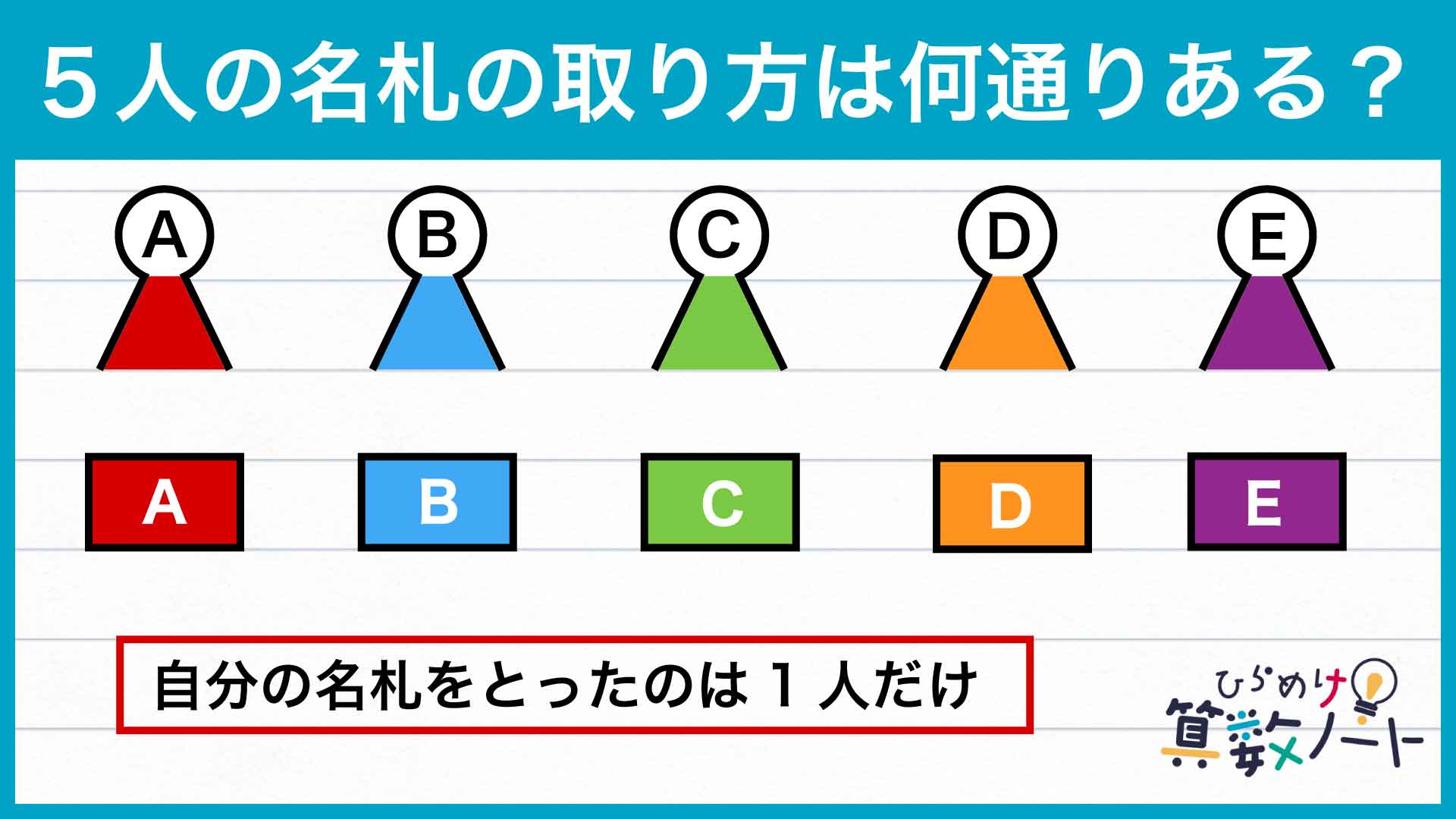

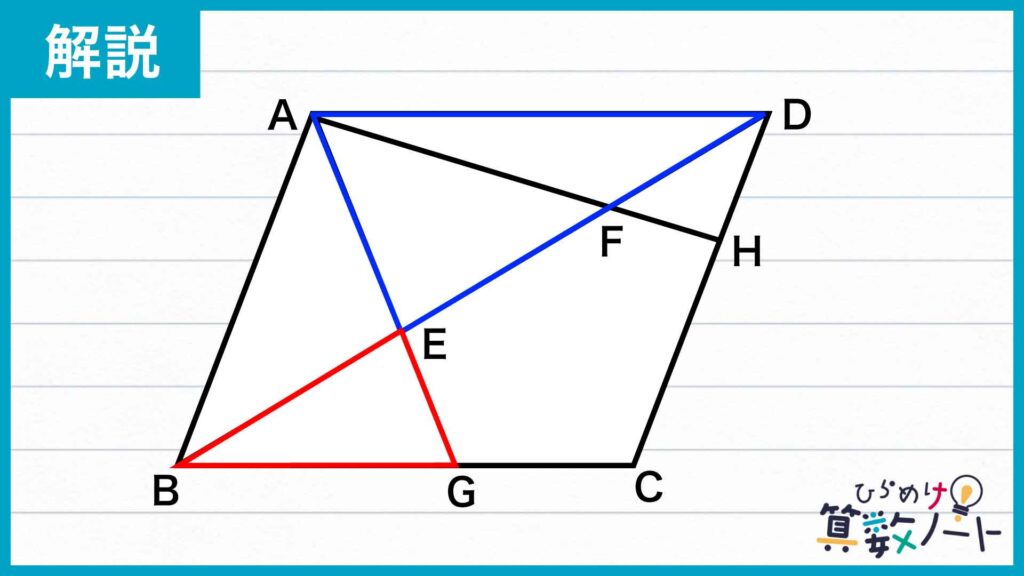

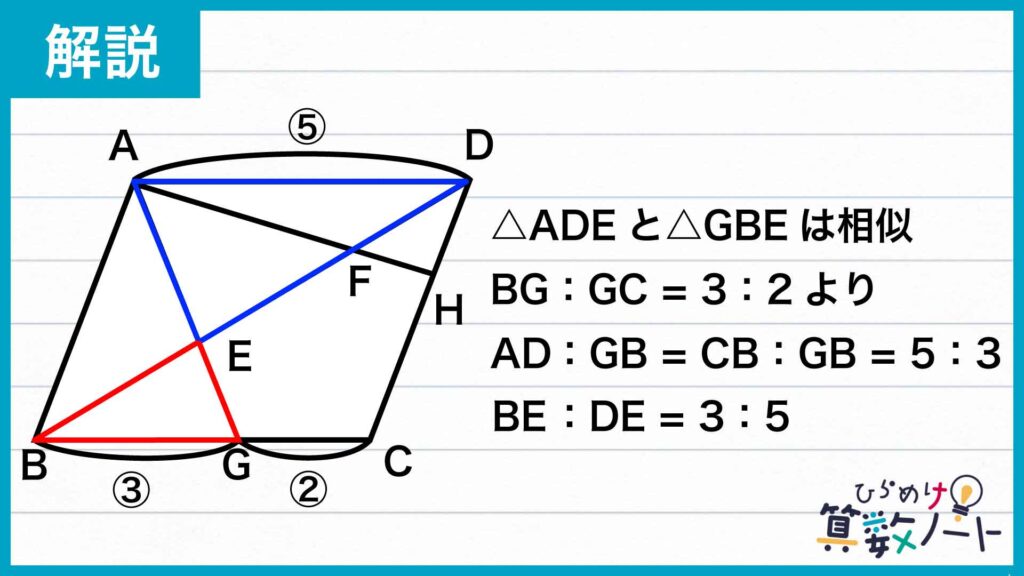

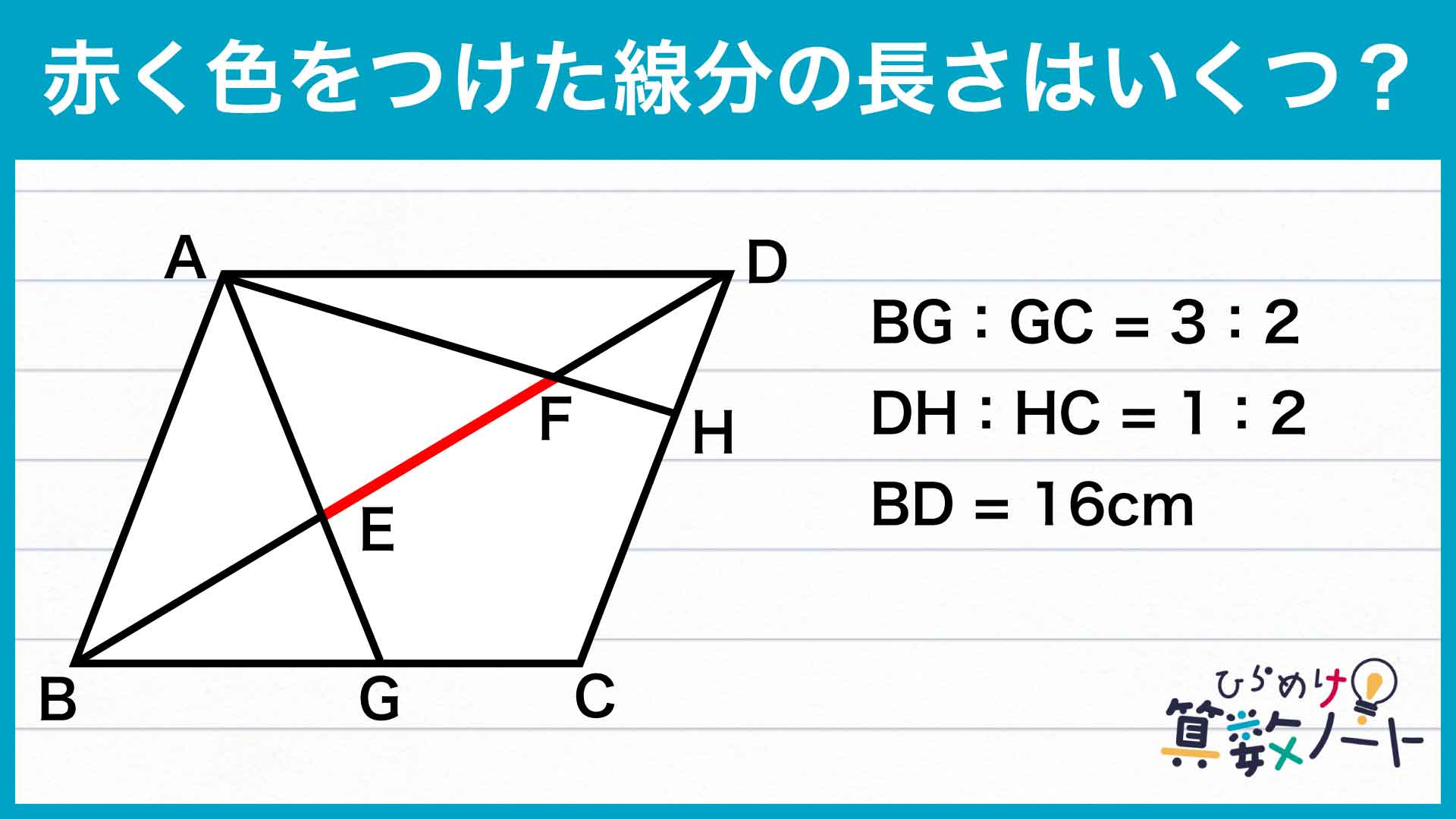

下の図のように、問題の図の中の三角形ADEと三角形GBEに注目します。

まず、角AEDと角GEBは向かい合う角であるので、その大きさは等しいです。

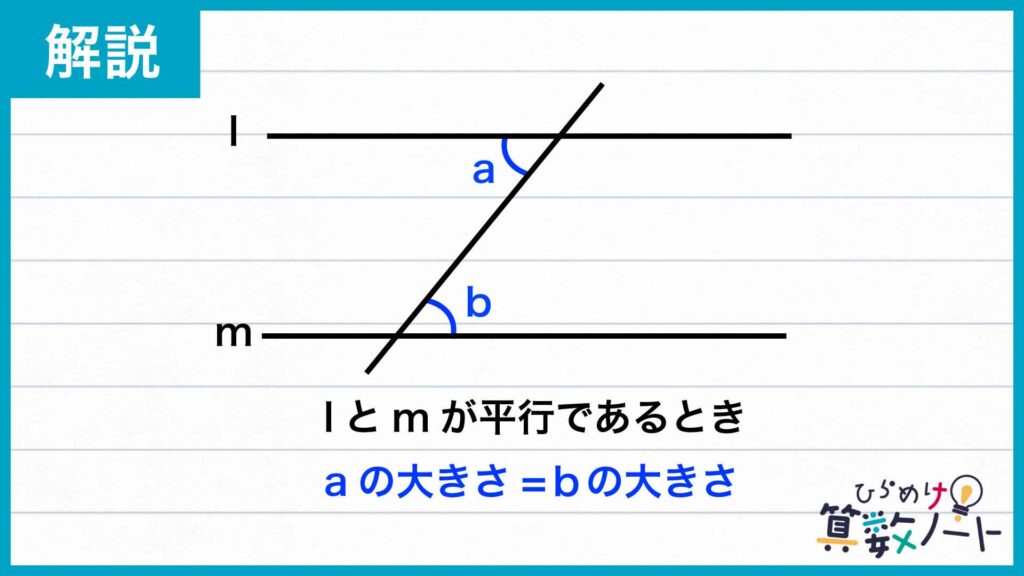

ここで、下のような平行線についての「錯角の関係」を利用します。

四角形ABCDは平行四辺形であるので、ADとBCは平行です。したがって、平行線についての「錯角の関係」から、角ADEと角GBE、角DAEと角BGEの大きさはそれぞれ等しいことがわかります。よって、「対応する2組の角の大きさがそれぞれ等しい」ことから、三角形ADEと三角形GBEは相似の関係にあることがわかります。

ここで、相似な図形の「対応する辺の比はそれぞれ等しい」という性質を用います。問題の条件から、BG:GC=3:2であり、BG:BC=BG:(BG+GC)=3:5となります。また、平行四辺形の性質からBC=ADであるので、GBとADの長さの比は3:5になります。

三角形ADEと三角形GBEの対応する辺の比は5:3になるので、BEとDEの長さの比は3:5になります。

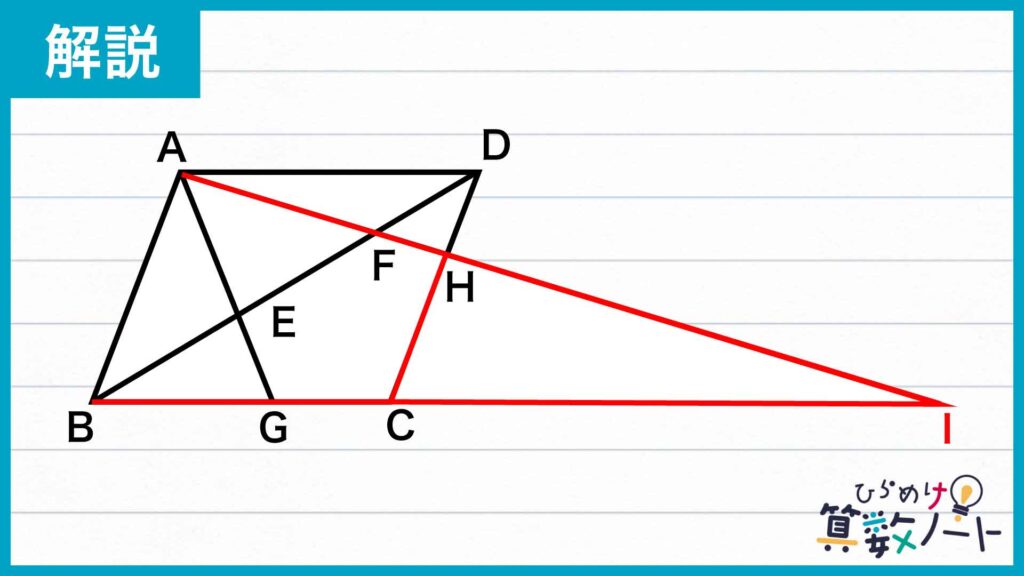

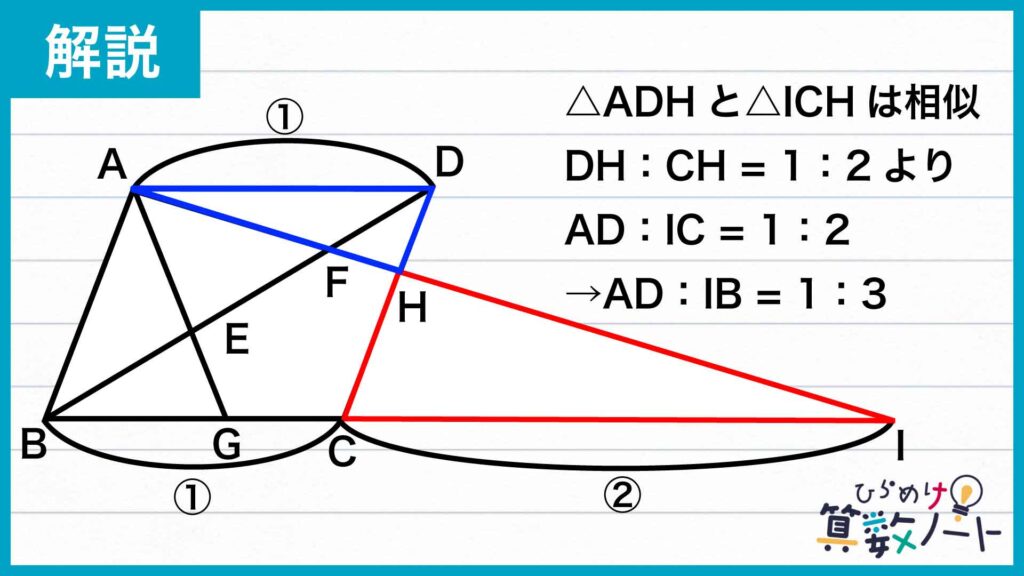

次に、下の図のようにしてAHとBCを延長していき、その交点をIとします。

すると、新たに相似な三角形の組を見つけることができます。

まず、三角形ADHと三角形ICHに注目します。角AHDと角IHCは向かい合う角であるので、その大きさは等しいです。また、「錯角の関係」を利用して、角ADHと角ICH、角DAHと角CIHの大きさも等しいことがわかります。よって、「対応する2組の角の大きさがそれぞれ等しい」ので、三角形ADHと三角形ICHは相似の関係にあります。

ここで、相似な図形の「対応する辺の比はそれぞれ等しい」という性質を用います。問題の条件から、DHとCHの長さの比は1:2なので、ADとICの長さの比も1:2です。平行四辺形の性質よりAD=BCであることを用いると、AD:IB=AD:(IC+CB)=AD:(IC+AD)=AD:(3×AD)=1:3であることがわかります。

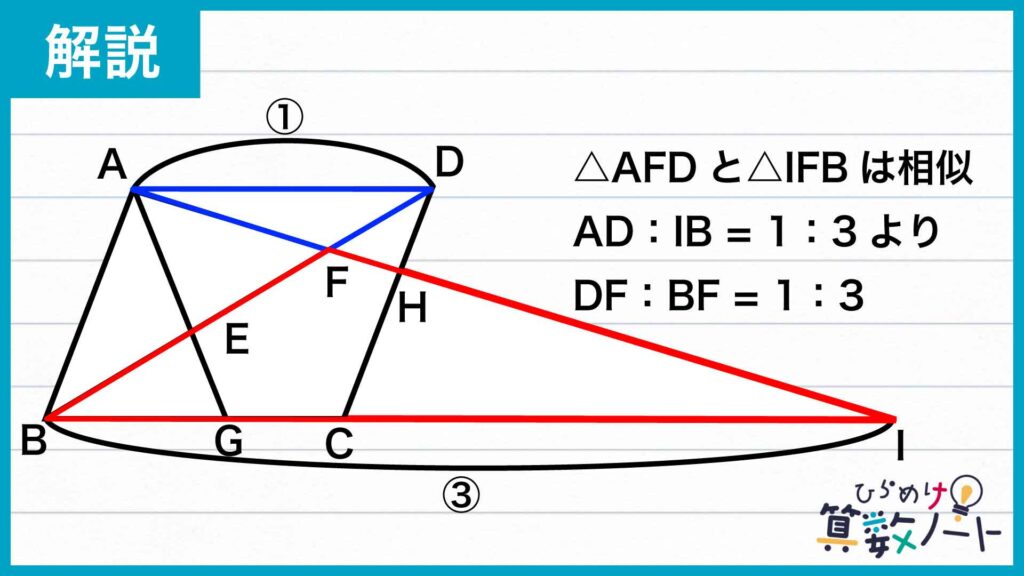

次に、三角形AFDと三角形IFBに注目します。角AFDと角IFBは向かい合う角であるので、その大きさは等しいです。また、先ほどの「錯角の関係」を利用すると、ADとBIが平行であることから、角ADFと角IBF、角FADと角FIBの大きさも等しいです。よって、「対応する2組の角の大きさがそれぞれ等しい」ことから、三角形AFDと三角形IFBは相似の関係にあります。

ここで再び、相似な図形の「対応する辺の比はそれぞれ等しい」という性質を用います。AD:IB=1:3であることから、DFとBFの長さの比も1:3であることがわかります。

線分の長さの比から答えを求める

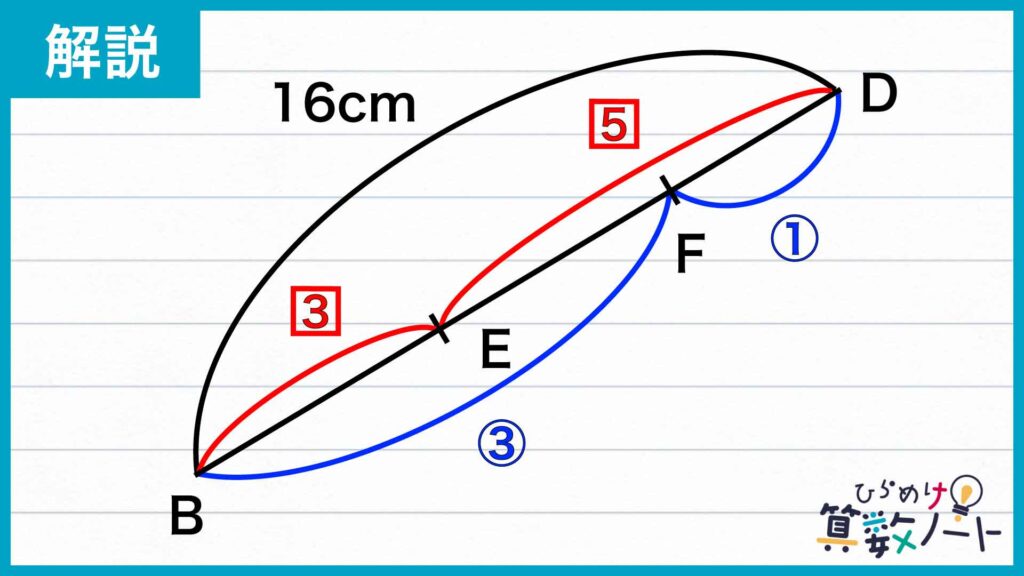

ここまでで、DEとBEの長さの比は5:3であることと、DFとBFの長さの比が1:3であることがわかりました。ここで、BDのみを取り出して考えてみましょう。

DEとBEの長さの比は5:3なので、BE:BD=BE:(DE+BE)=3:8であることがわかります。BDの長さは16cmなので、BE:16=3:8、これを解くとBEの長さは6cmとなります。

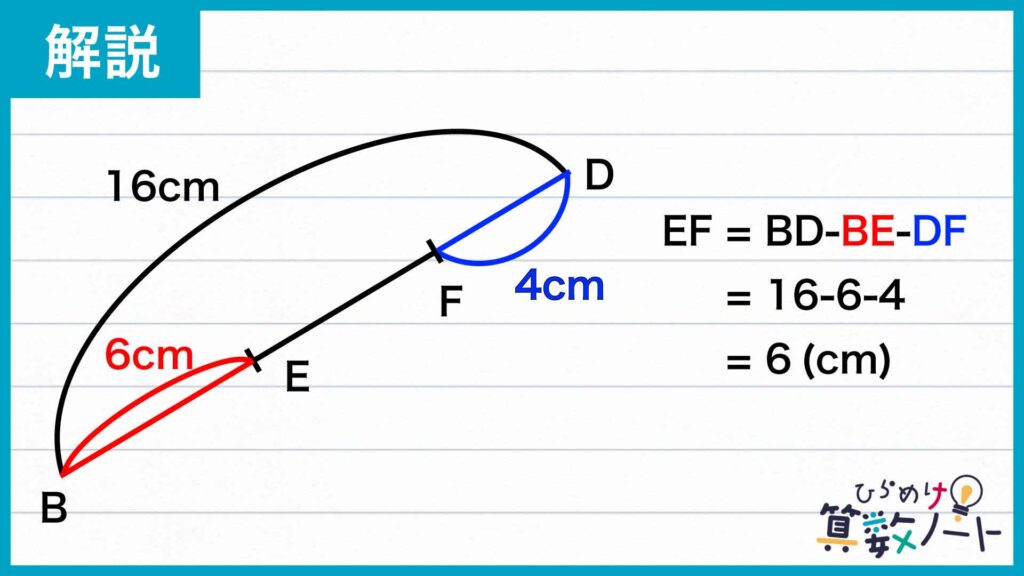

さらに、DFとBFの長さの比は1:3であり、DF:BD=BF:(DF+BE)=1:4であることがわかります。BDの長さは16cmなので、DF:16=1:4、DFの長さは4cmとなります。

したがって、求めるEFの長さは、EF=BD-(BE+DF)=6(cm)です。

答え:6cm

それではまた次の算数ノートでお会いしましょう!

「ひらめけ!算数ノート」のバックナンバーはこちらから!

【前回の算数ノートはこちら】

【あわせて読みたい】

.jpg)

.jpg)