冬といえばそう、イルミネーションの季節です。駅などでも見かけることが多くなりました。

一昔前までは白熱灯で光らせているのが大半でしたが、LEDも価格の低下などから徐々に多くなってきています。

それでは、白熱灯とLEDがどのような仕組みで光っているのかご存知でしょうか。

今回は、2つの違いをできる限り基本的なところから解説していきたいと思います。

白熱灯

白熱電球とも。LEDに比べ暖かみがあるとも言われます。

白熱電球とも。LEDに比べ暖かみがあるとも言われます。白熱灯は、内部にあるフィラメントと呼ばれる部分に電流を流すことで発光しています。電流を流すということは、電子が流れるということです。

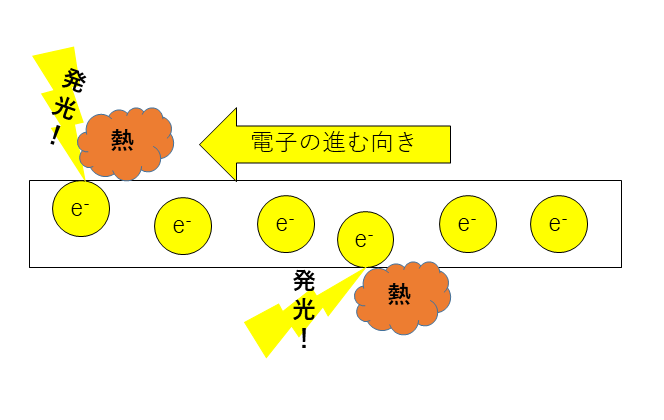

フィラメントは電流が流れにくい、つまり、電子を通しにくくしているため、そこで摩擦が生じます。この電子と物質の摩擦によって光(電磁波)と熱が生じるという仕組みです。

フィラメントには通常タングステンという物質を用い、2000~3000℃の高温にして発光しています。

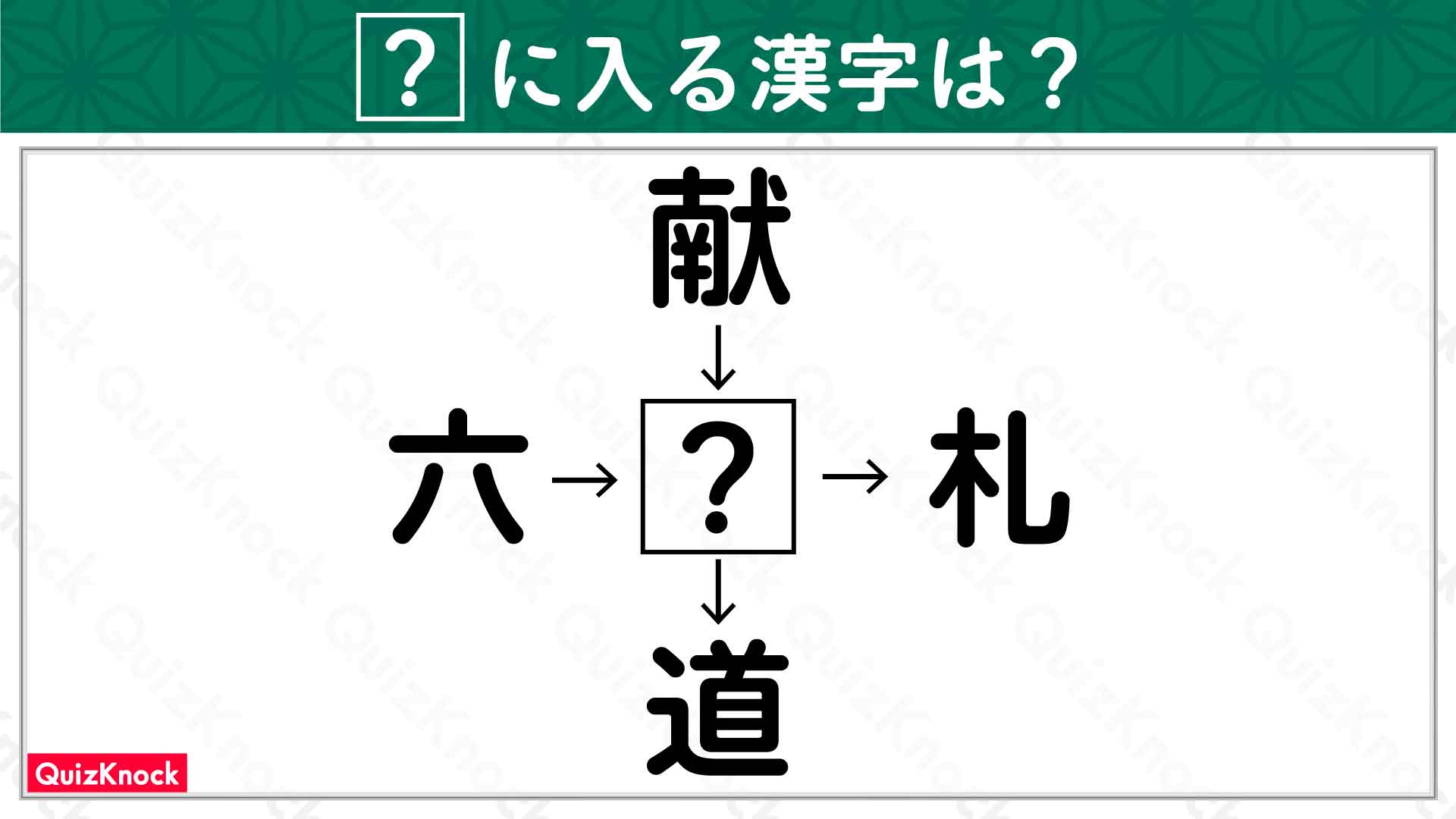

フィラメントのイメージ図です。

フィラメントのイメージ図です。しかし、この仕組みでは発光するために熱を発生させなくてはなりません。実際に白熱灯を触り「熱い!」という経験をしたことがあるという人も多いと思います。

同じ原理を利用しているものに電気ストーブがあります。

こちらも熱を発生すると同時に発光もしています。フィラメントなどの大きな抵抗を用いる仕組みでは、発熱と発光は表裏一体になってしまうということです。

LED

ここで登場するのがLEDです。LEDとはLight Emitting Diodeの略称。Lightは「光」、Emittingは動詞 emit(=放射する)のing形、Diodeは日本語には訳語はないため「ダイオード」となり、日本語では「発光ダイオード」と言われます。

LEDは、pn接合の接合部分で電子とホールが再結合することにより発光します。

……

こんな説明をいきなりされて、分かるわけがありません。この文章を少しずつほぐしていきます。

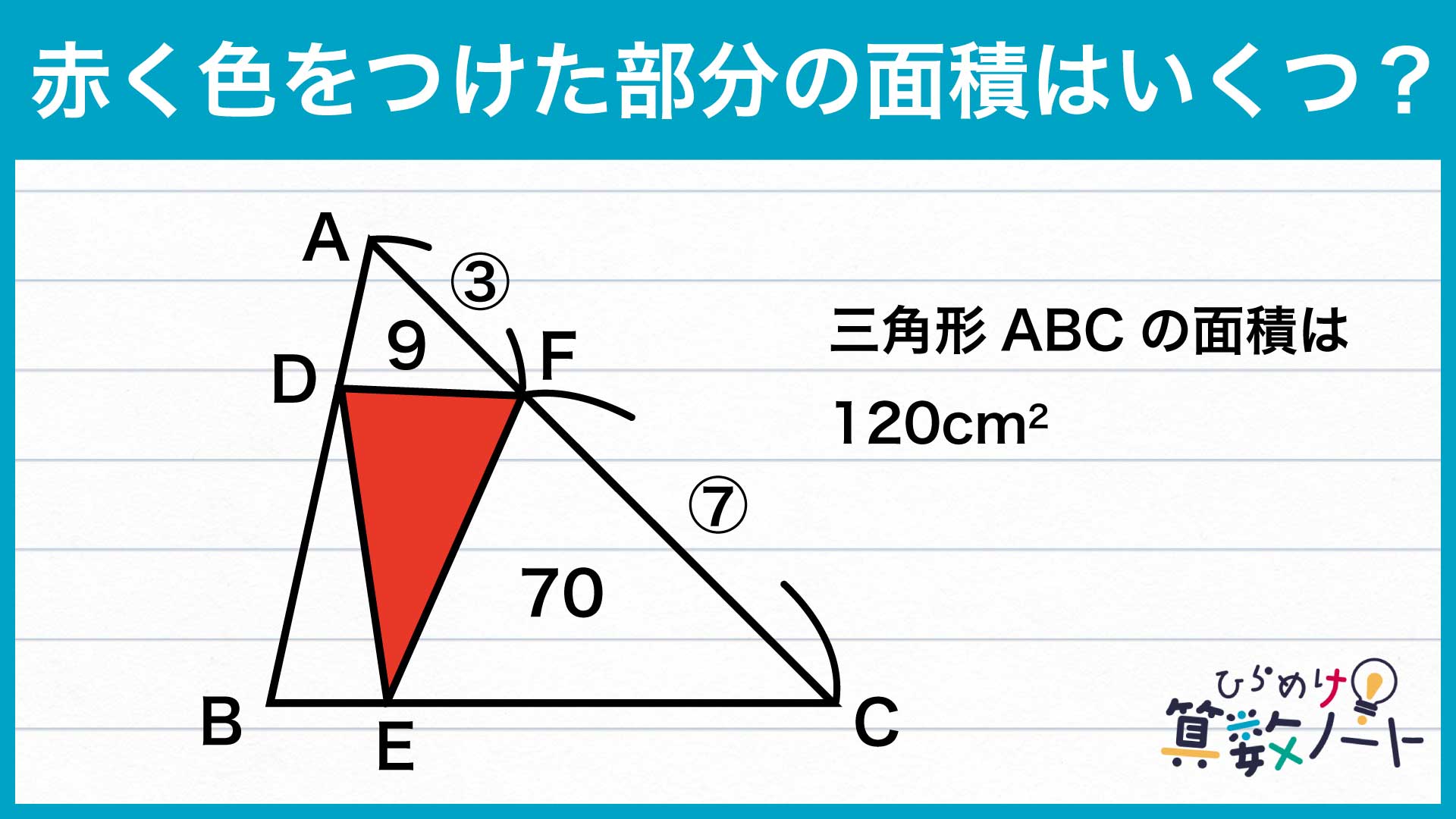

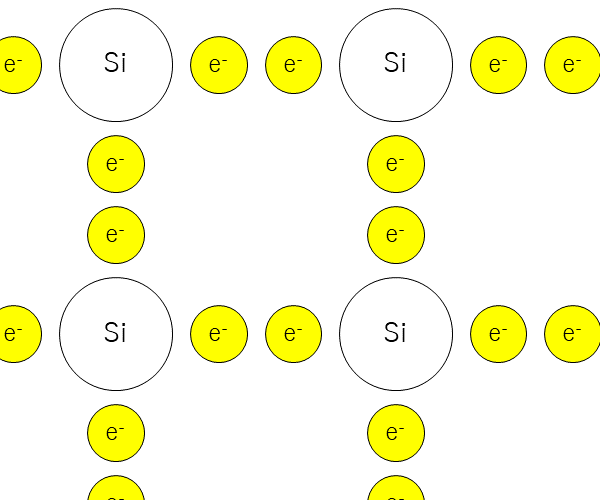

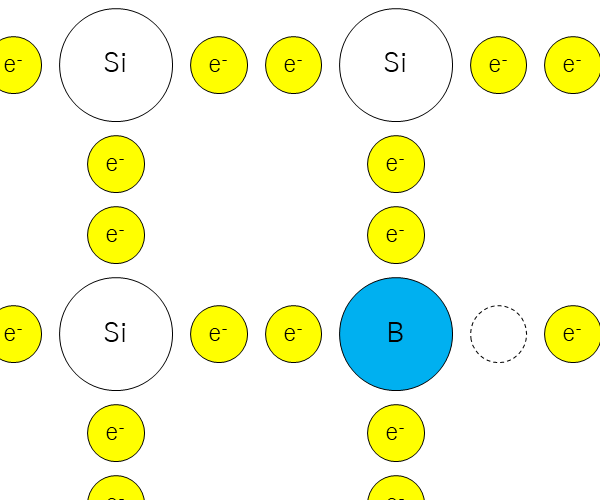

まずはこの図を見てください。Si原子が集まった構造です。

Si元素と電子の大きさは実際とは異なります。(実際はSi元素がずっと大きいです)

Si元素と電子の大きさは実際とは異なります。(実際はSi元素がずっと大きいです)Siは日本語ではケイ素と呼ばれ、英語ではシリコンと呼ばれる元素です。Si原子は外側に電子を4つずつ持っており、これがそれぞれ電子を共有することによって安定した状態にあります。

電流は電子が動くことで流れますが、今の状態では動ける電子はなく電流は流れません。これを真性半導体と言います。

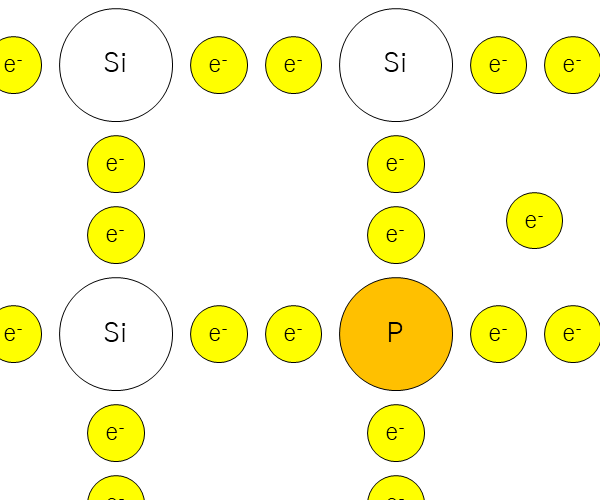

ここに外側に電子を5つ持っている原子のP(リン)を入れてみましょう。すると、電子が1つ余りました。ここに電圧など外部から刺激を与えてやるとこの電子が動き電流を流すことができます。

電子が余ったことで電流が少し流れるようになりました。

電子が余ったことで電流が少し流れるようになりました。このように電子が余っている半導体をn型半導体と呼びます。

反対に、外側に電子を3つ持っている原子のB(ホウ素)を入れてみるとどうでしょう。すると、電子が1つ足りない状態になりました。この状態でも外部から刺激を与えると電流が流れます。この足りないところを「ホール」と呼び、電子と似たようなものとして扱っていきます。

電子が足りなくなることで電流が流れるようになりました。

電子が足りなくなることで電流が流れるようになりました。このように電子が不足している半導体をp型半導体と呼びます。

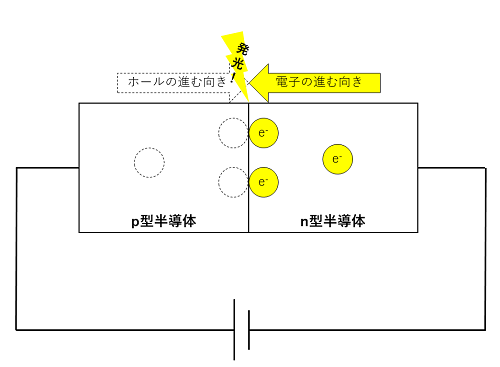

さて、手元にn型半導体とp型半導体があります。電圧をかけてみましょう。

すると、ちょうど境界線の近くに電子とホールが集まってきました。この接合部のことをpn接合と呼びます。電子とホールがpn接合で出会うと一緒になります。これを「再結合」と呼んでいます。

電流と電子の流れる向きは反対と定義されています。

電流と電子の流れる向きは反対と定義されています。再結合が起きるとエネルギーが生じます。このエネルギーが光として放出されることによって発光するのです。

また、このエネルギーが光になるプロセスでは白熱灯とは異なりほとんど熱が出ることはありません。そのためエネルギーの効率がよく寿命が長い傾向にあります。

これで最初の「pn接合の接合部分で電子とホールが再結合することにより発光します。」の意味が少しわかっていただけたでしょうか。

この再結合で生じるエネルギーは、何を用いて半導体をつくるかによって変わってきます。エネルギーが違うと、もちろん放出される光も変わってきます。2014年に日本人3人がノーベル物理学賞を受賞する理由となった青色発光ダイオードがまさにそれで、彼らはGaN・窒化ガリウムを用いることで青色の光を出すことに成功しました。

これと同じ仕組みで他にも身近なものがあります。それは太陽光発電に使われるソーラーパネルです。

こちらの場合はLEDとは逆に、光のエネルギーによって電流を流し発電をしていますが、基本的な仕組みは同じです。

以上で終わりです。この冬、イルミネーションを見るときは、発光原理の大元である電子やホールに思いを馳せてみてはいかがですか?

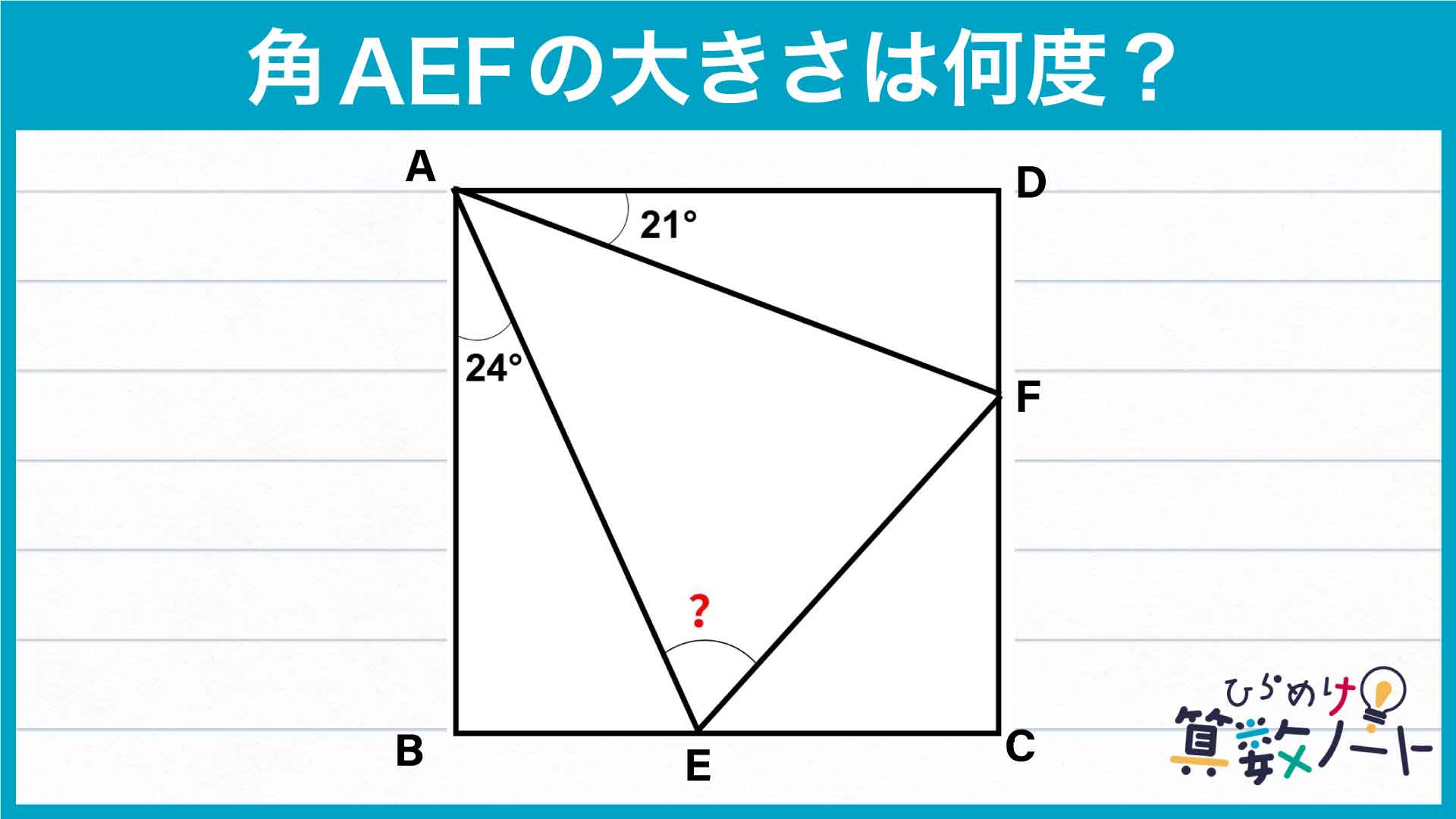

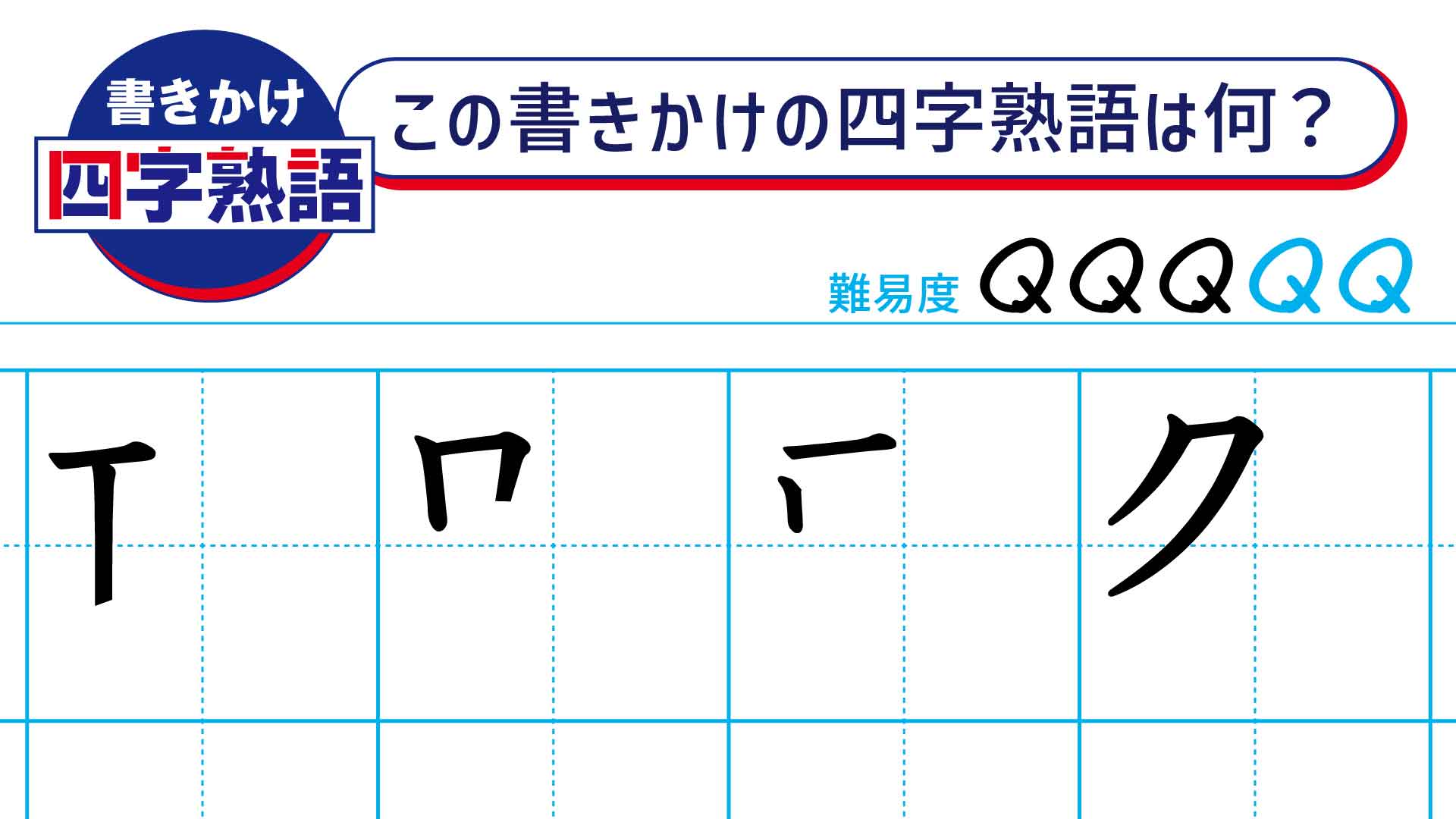

今回の復習クイズです。

.jpg)