外からも人が集まる図書館

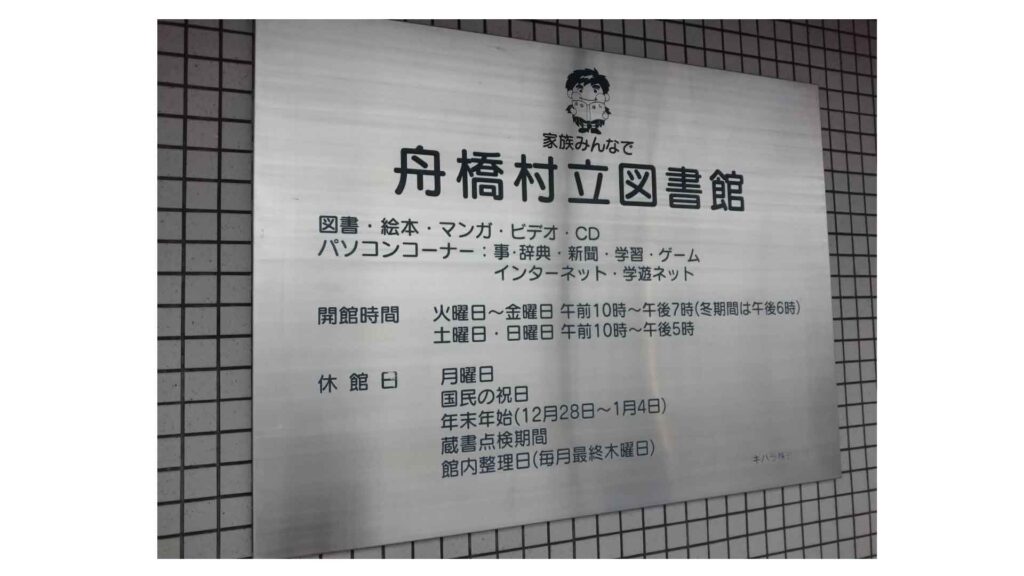

次に、お※食堂の向かいにある舟橋村立図書館にお邪魔します。

蔵書はおよそ9万7000冊。主に1階は児童書、2階は一般書を扱っていて、ひと通りの本は揃っていると言える充実ぶりです。

駅舎併設の図書館というのも全国的に見て珍しいですが、この図書館も、駅の再整備とともに作られたものです。当初はコンビニのような商業施設を併設させる計画でしたが、「景気などの影響を受けやすい商業施設よりも、公共施設を併設させた方がいい」という意見から、子どもからお年寄りまで幅広い利用者が見込める図書館を作ることになりました。

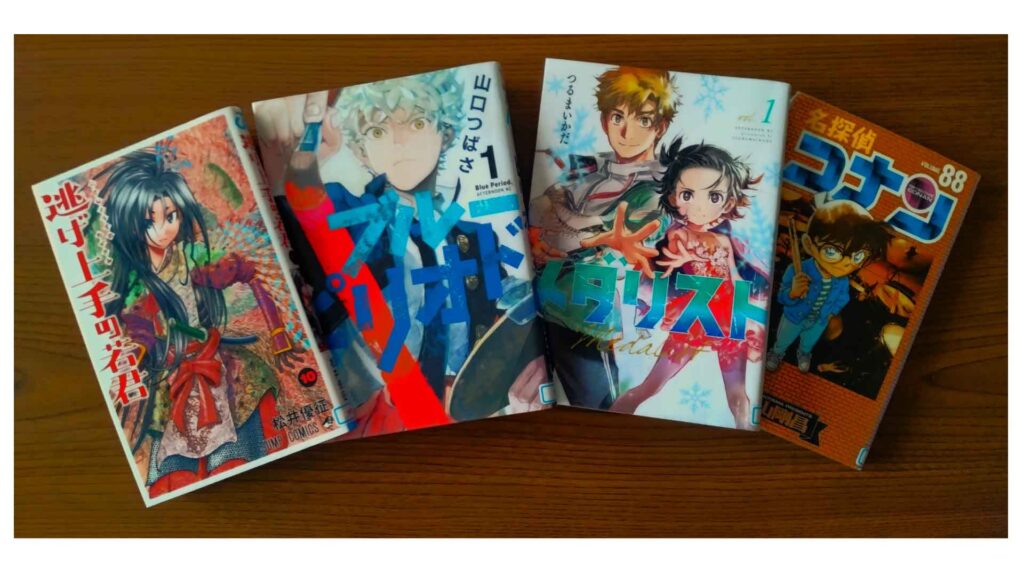

そんな図書館のもうひとつの特徴が、漫画の充実ぶりです。

舟橋村立図書館には、昔の名作から最新の連載作品の単行本まで、幅広い漫画が収められています。

なぜこれほど漫画が充実しているのでしょう。司書の方にお話をうかがいました。

このような取り組みもあり、図書館には村の外からも大勢の利用者が訪れます。統計によれば、昨年度(2024年度)の村の図書館資料の貸出冊数は約7万6000冊。これを村民一人あたりの人口で割ると約23冊となり、これは日本一の数字です。村外の人が借りた本も含めての数字ですが、集客力の高さが覗えますね。

村民の方に聞いてみた

これまでの道中では一度も人とすれ違わなかったのですが、越中舟橋駅は村の中心というだけあり、ちらほらと村民の方の姿を見かけます。ここで一度、皆さんに舟橋村についていくつか質問してみました。

日本一小さな村に住むというのはどんな感覚ですか?

まずは、村の外の人間としては気になるこの質問からです。「村が外に向けて紹介されるときに『ディズニーランド何個分※の広さです』というたとえが入るのは面白いと思っています」という意見もある一方、「たまたま住んでいただけだし、村が日本最小と言うことはあまり意識しないですね」、「普段そこまで気にすることはないです」という方が多い印象でした。

普段住民の方が使う商業施設の中でも、スーパーマーケットやホームセンター、ガソリンスタンドなどは村の中には所在しないため、近隣の市や町に行って買い物を済ませるのも普通なのだそう。生活圏が必ずしも村の中で完結しないことも、こうした意識形成に関わっているのかもしれません。

※舟橋村が約3.47㎢、東京ディズニーランドが約0.51㎢なので、村はディズニーランド約7個分の大きさといわれる。

ずばり、村のいいところは何ですか?

この質問に対しては、「住みやすさ」を挙げる方が多くいらっしゃいました。

主婦の方からは、「以前から子育て支援の施策に力を入れていて、自分たちの世代よりも今の世代はいろいろな整備のおかげで住みやすくなっていると思います」という回答がありました。「小さな村なので、役場や村長の顔が見えるメリットも大きいです。なんだかんだ言っても風通しがよくて、住民の意見が届きやすいと思いますね」とのこと。実際に、「自分で役場に直接出した要望が通ったことがあります」という方もいらっしゃいました。

また村育ちの中高生の方からは、「村の小中学校は1つずつだけなので、村の子どもはみんな一緒に育つところが特徴です」とうかがいました。

確かに、村に学校が1つだけというのは規模の小さな自治体ではよくあることですが、僕が気付いたのは、それでも小学校と中学校が統合されることなく独立しているということは、そのような体制でも学校が成り立つだけの児童生徒数が確保されているからでは? ということでした。

実際の数字を見てみると、舟橋村の2024年度の総人口は3299人。人口密度は1㎢あたり951人で、これは富山県内では最多、お隣の石川県金沢市とほぼ同じ数字です。

駅周辺の整備によってコンスタントに電車が来るため、近隣の市や町にも行きやすいことや、図書館や公園といった公共施設が充実していること、子育て世代への支援に力を入れていることで、近年村はベッドタウンとして人口が増加し続けています。比較的新しい住宅街が多いのも、若い世代を呼び込むために宅地化を進めてきたからです。ちなみに僕が村を歩いていてあまり人を見かけなかったのも、平日の日中だと村の外に働きに出かけている人が多いからのようです。

そもそも舟橋村は、1889(明治22)年に施行された市町村制で誕生して以降、一度も他の自治体と合併したことがありませんでした。合併によって他の自治体に吸収されてしまえば、地域が衰退してしまうのではないかという危機感があったからです。

多くの自治体が合併を繰り返す中で自治を守り続けてきた舟橋村は、2006年に日本一小さな村となりました。村は今後も「舟橋村」として、独自の成長戦略をとっていく狙いです。

疲れたら温泉に入ろう

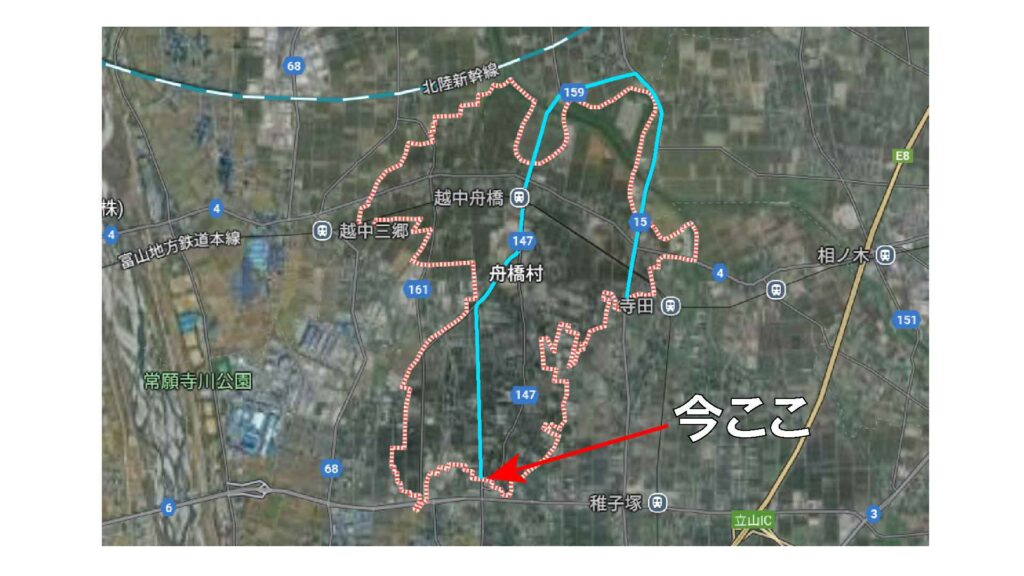

GoogleMapの画像を加工

さて、村役場や小中学校も通り過ぎ、いよいよ村の南端までやってきました。真北から村に入り、駅を通り過ぎてここまで歩くと、こちらも大体30分ほど。ちょうどいい運動になりました。

ほどよく疲れたので一度体をリフレッシュできるといいのですが、ここにはそんなときにうってつけの場所があります。

日帰り温泉の「

ついに湯めごこち♨️もTwitterを始めることとなりました😄湯めごこち♨️のイベントや最新情報など、どんどん発信していきます!!よろしくお願いします!! pic.twitter.com/k5kHNg2qH5

— 天然温泉 湯めごこち (@yumegokochi2600) November 5, 2015

お湯は舟橋村唯一の天然温泉。地下に存在する古い海水由来のナトリウム塩化物泉で、茶色っぽい色が特徴です。こちらの露天風呂にも浸かりました!

すっかり体もほぐれたところで、お風呂上がりのお楽しみの時間です。

富山県民に大人気の

最後の村境、なんか変?

さて、これで村での取材も終わり……ではありません!

実は湯めごこちの近くに、ちょっと変わった形の村境があるのです。それがこちら。

GoogleMapの画像を加工

コンビニの駐車場を縦断するように境界が通ったかと思うと、交差点を越えて道路の反対側の水田に食い込み、すぐにまた交差点の向こうへ戻っています。道を歩く人の視点だと、「立山町の道路を歩いていたら舟橋村に入って、またすぐに立山町に戻っていた」という状況です。

特にこれといった建物もないただの交差点のように見えますが、なぜこのような土地の区切り方がされているのか。その背景には、日本一小さい村ならではの事情がありました。

前述したように舟橋村は、1889年の市町村制施行以降は一度も合併を行わずに存続してきた自治体です。発足当初の舟橋村には、今よりもさらに多くの水田がありました。このため周囲の村との境界は、村の住民が持っている水田の外に引かれていたのです。

ここで、先ほどの村境周辺が写った1970年代の航空写真と村境の形を比べてみると、交差点から食い込んでいた部分の輪郭が、かつて存在した水田と一致していることが分かります。当初この村境は、この水田を囲う形で存在していたのです。

その後、この場所に道路が通され、交差点ができたため、一見するとなぜ存在するのか分からない飛び出たエリアが残った、という経緯だったんですね!

それでは最後に……

ここまで、日本一小さな村・舟橋村を歩いてその魅力を探っていきました。村のオリジナリティを活かして、ただ小さいというだけに留まらない様々な特色を打ち出していることがおわかりいただけたと思います。

ということで、最後はお約束のクイズでお別れしましょう。皆さんは満点を取れるでしょうか……?

皆さんもぜひ一度、舟橋村に足を伸ばしてみてください。気に入った方は、移住を考えてみてもいいかもしれません……!

【あわせて読みたい】

.jpg)

.jpg)