こんにちは、藤島です。

皆さん、農作物の「品種改良」をどのくらい身近に感じていますか? 普段あまり意識することはないかもしれませんが、実は作物の新しい品種は日進月歩で生まれています。お米に限っても、今年(2025年)から兵庫県の新たなブランド米「コ・ノ・ホ・シ」や、従来の「あきたこまち」よりもカドミウムを吸収しにくくなった「あきたこまちR」といった新品種の流通が始まるんです。

しかし、品種改良といわれても農作物にどんなことをしているのかピンとこない人もいることでしょう。というわけで本記事では、「品種改良」の定義や仕組みについて解説していきます。

品種改良とは?

品種改良の定義

そもそも、品種改良とは「農産物のよりすぐれた品種を作り出すこと」を指します。広義には育てる環境を改善して生産性を上げることを含むこともありますが、今回は「植物の新しい品種を作ること」に絞って話を進めていきます。

ところで、「品種」とは何なのでしょうか? 例えばいちごでは「あまおう」や「とちおとめ」などが品種にあたります。品種とは、同じ種に属するものを、大きさや味といった食べるうえでの特徴や、早い時期に実がなるなどの栽培上の特徴に基づいた分類です。

では、新しい品種はどうやって作るのでしょうか。その答えはズバリ「遺伝子を変化させることで植物の性質を変化させる」ことです。生物の遺伝子はDNAに刻まれていますが、このDNAは自然に変化することもあれば、人の手で変化させることもできます。簡単に説明すると、品種改良はこのDNAの変化を利用して植物に望ましい性質を足したり、逆に要らない性質を引いたりしているのです。

品種改良の効果

品種改良とは何かを簡単に説明しましたが、品種改良を行うメリットは何なのでしょうか。

まずは、収穫量の増大です。15世紀頃の小麦は、

また、品種改良を使って新しい野菜を生み出すこともできます。キャベツ、ブロッコリー、カリフラワーといった野菜は、実は同じ植物の品種改良から生まれたものです。

品種改良の手法

さて、「品種改良ってどんなもの?」という謎の答えには、やはり具体的にどのようなことが作物に行われているかが大きく関わってきます。そこで、品種改良の手法の歴史をたどってみましょう。

古代~:自然に発生する突然変異を利用

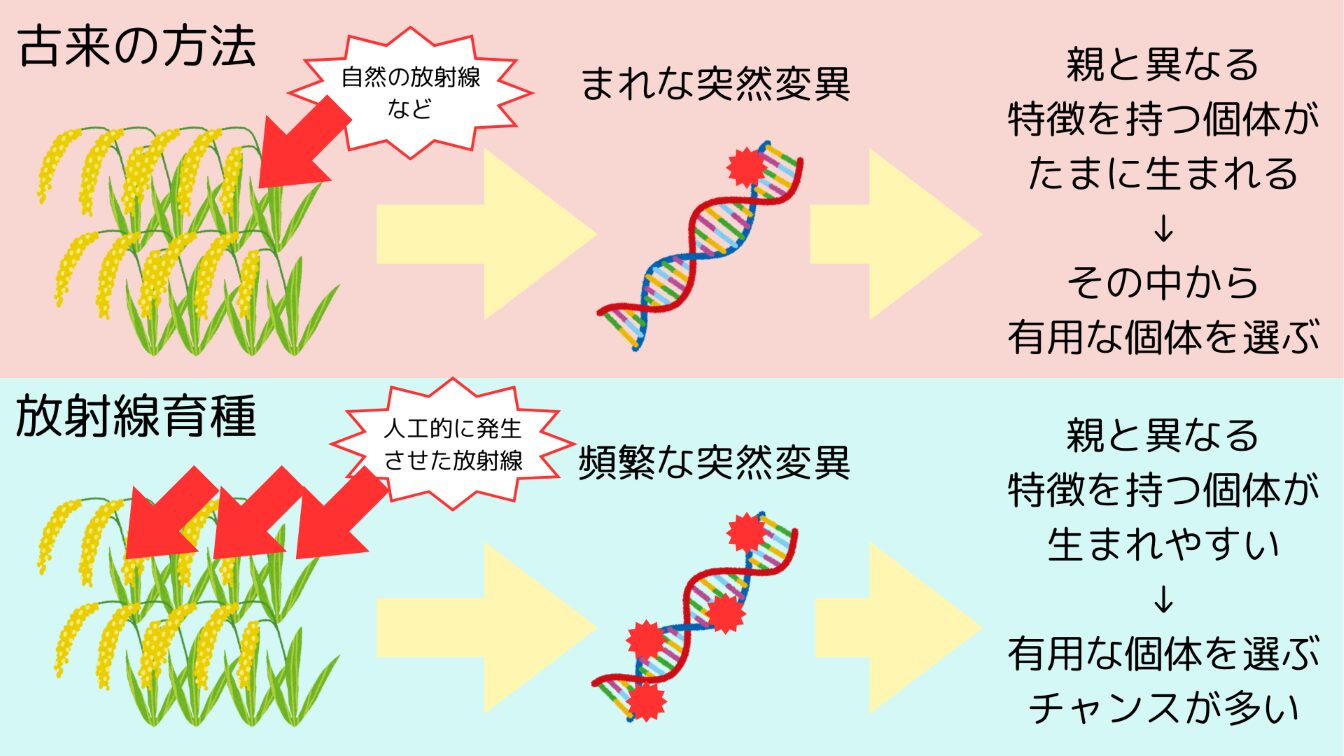

植物では、人の手が加わっていない状態でも、太陽光に含まれる紫外線などの影響で突然変異が起きることがあります。例えばイネだと、一世代の栽培をしている間に数十の変異が起こるといわれています。このように、自然に起きる突然変異によって生まれた有用な個体を選別するのが、最初に生まれた品種改良の手法です。

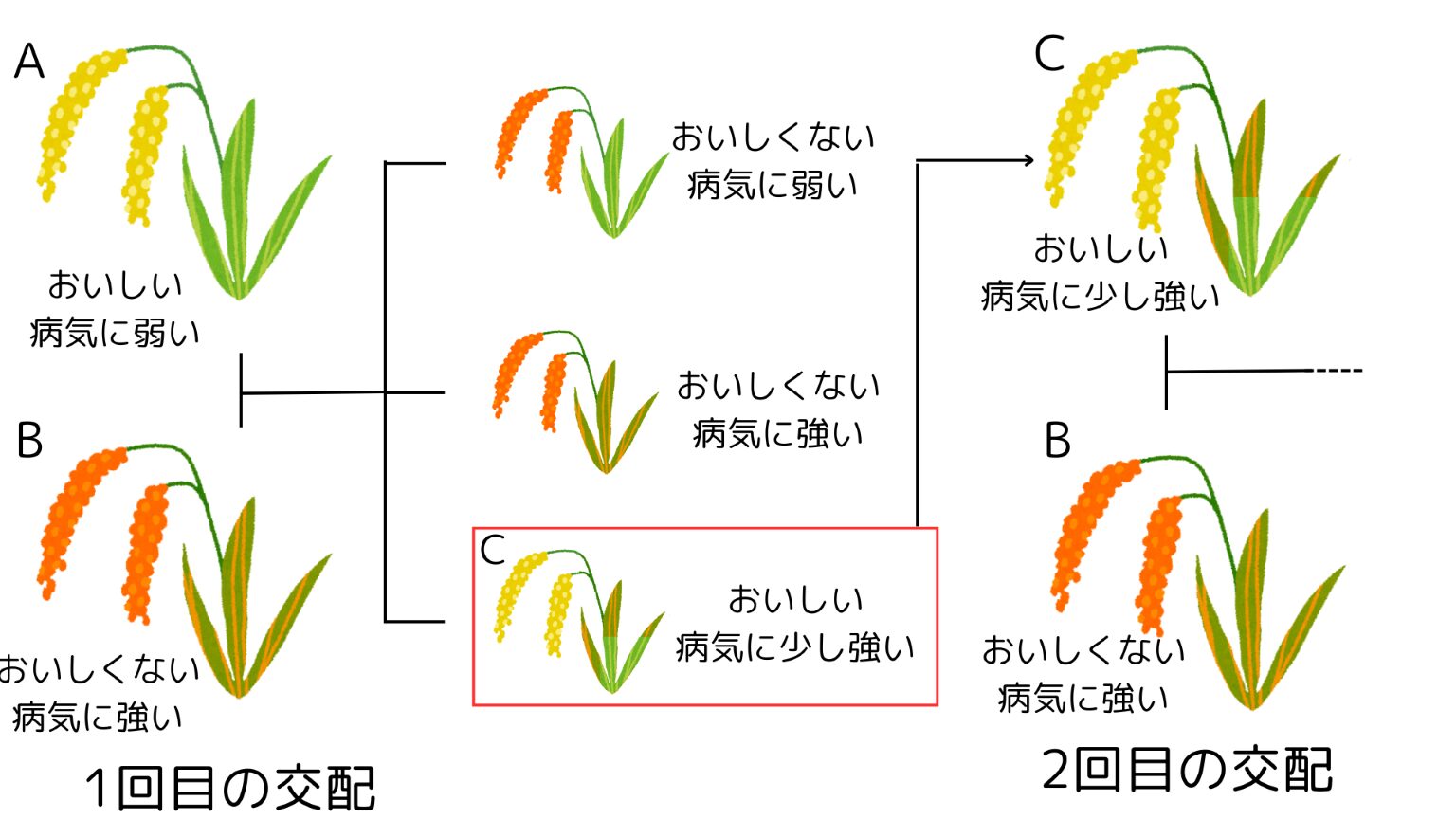

その後、有用な特徴を持つ品種どうしを交配させることで、その両方の特徴をあわせ持つ品種を作る手法も生まれました。例えば、「おいしい品種」と「病気に強い品種」を交配して、「おいしくて病気に強い品種」を作るというのがこの手法です。説明すると簡単なようですが、実際には様々なパターンになる雑種個体の中から、「おいしくて少し病気に強い品種」のような親の特徴を部分的に受け継いだ個体を選んでは何度も交配させる必要があります。狙った特徴を残した品種を産むには、地道な作業と長い時間がかかるのです。

約70年前~:突然変異を人の手で起こす

このように、交配を使うと有用な性質を複数持つ品種を作ることができますが、そもそも目的の性質を持つ品種が見つからない場合は、そのような性質を持つように遺伝子を変化させる必要があります。この代表的な例が1950年代から行われている「放射線育種」です。名前の通り、放射線を植物に照射して突然変異を促し、変異後の植物から有用なものを選びとるという手法です。

「放射線」と聞くと危険なイメージを持つ方もいるかもしれませんが、放射線による突然変異は自然界でも起きていることです。放射線育種で生まれた品種の農作物が放射線を出すようになるということはありませんし、仮に人体に有害になるような特徴を持つものがあった場合は厳しい選抜を経て排除されます。

現在:狙った突然変異も起こせるように

放射線育種は「突然変異した個体から狙った特徴を持つものを選ぶ」という手法のため、有用な変異をした個体がいつできるかは分からず、最初から狙った特徴を持たせることはできません。しかし、最近では遺伝子組換えやゲノム編集の技術が発達したことで、欲しい特徴を任意に持たせた品種改良ができるようになっています。

「遺伝子組換え」とは、目的の性質を持つ遺伝子を他の生物から導入し、その遺伝子のはたらきを利用する手法で、これを利用して作られた品種の例としては「青いバラ」があります。一方、「ゲノム編集」とは、生物のDNA上の狙った場所に突然変異を起こす手法で、こちらは「GABAを多く含むトマト」などを作るのに用いられました。

緑の革命

よりおいしい食べ物を生み出したり、生産を容易にしたりと、品種改良は人々の役に立ってきました。普段の生活ではなかなか実感することがないかもしれませんが、その影響はとても大きいものです。最後に、「品種改良によって世界が危機から救われたかもしれない」という話を紹介しましょう。

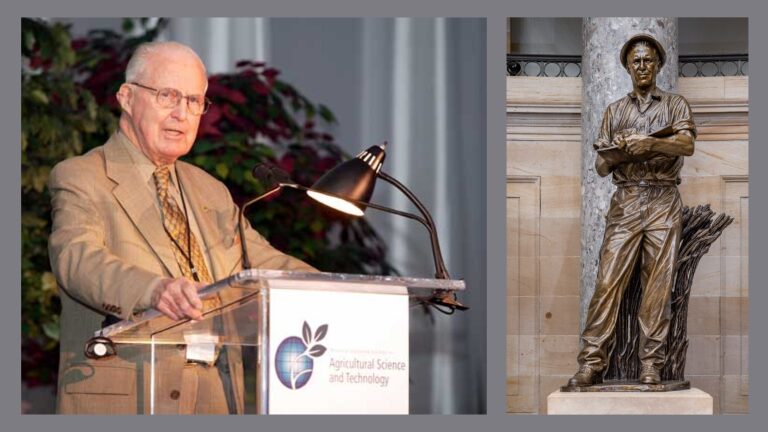

1960年代以降、肥料や農業機械の技術革新や作物の品種改良によって発展途上国での穀物生産量が急激に上昇しました。この現象を「緑の革命」といいます。これによって、懸念されていた食糧危機が回避できたとされており、「背が低い」「さび病に強い」「収穫量が多い」という特徴を持った小麦の品種「Bevor14系」を作製して「緑の革命」に貢献したアメリカのボーローグ博士は、ノーベル平和賞を受賞しました。

ボーローグ博士の品種改良には、日本で生まれた「背が低い」小麦の農林10号を親として生まれた品種が大いに役立ったといわれます。ボーローグ博士自身も「私の研究はNORIN TEN(農林10号)なしでは完成しなかった」と述べているほどです。

食べ物は「自然の恵み」ですが、実は「おいしいものをたくさん食べる」には人間の手を使った品種改良も必要不可欠なのです。普段目にすることはなくても、新しい品種の食べ物が私たちの口に届くまでには多くの人の努力が関わっています。野菜や果物を食べるときは、育ててくれた人や届けてくれた人のことはもちろん、品種改良を行った先人たちへの感謝も忘れないようにしたいですね。

【あわせて読みたい】

.jpg)

.jpg)