【2025年11月18日17:00 お知らせ】

内容の調査のため一時非公開としていた「100億年で1秒しかずれない「光格子時計」が本当にすごいので解説【すごい】」について、内容の確認が終了したため、再公開いたしました。

こんにちは。最近は時間に追われることが多いライターの松林です。

突然ですが、みなさんは「1秒」がどのように決められているかご存知でしょうか?

スマホや腕時計、ストップウォッチなどで当たり前のように目にしている「時間」。時間の基本となる「1秒」は、科学的には厳格な基準で定められています。

そんな時間をさらに正確に測る方法で、いま注目されているのが「光格子時計」です。ここでは、その仕組みについて、順を追ってわかりやすく説明していきます。

原子を使って時間を測る仕組み

どうやって「1秒」を測るの?

「光格子時計」とは、原子が吸収する「電磁波」の振動を利用する「原子時計」の中でも、圧倒的な精度を誇る次世代の時間測定技術です。

光の格子(=光格子)の中に原子をずらりと並べて、そのわずかな振動を同時に測定することで、従来よりもはるかに正確に「1秒」を測ることができます。

そもそも、「原子時計」は、原子が吸収する「電磁波」の振動をもとに、時間を測る装置です。ふつう、原子の中でエネルギーの状態が変化すると、光や電波といった電磁波が放出・吸収されます。その振動の速さは、同じ種類の原子では驚くほど一定。だから、「原子時計」ではブレのない「正確な1秒」が得られるというわけです。

では、その「エネルギーの変化」とは何なのでしょうか?

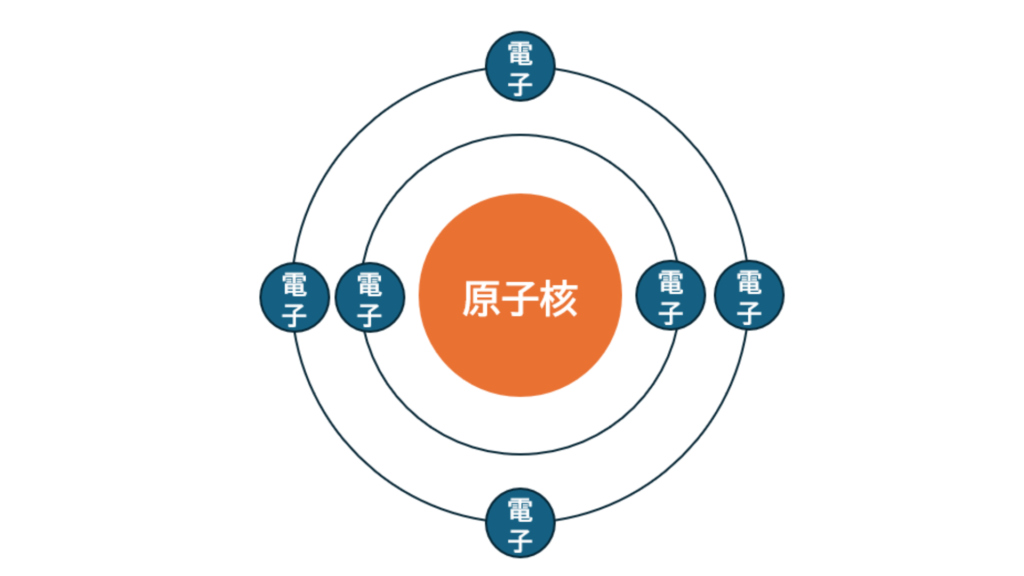

原子は、中央にある「原子核」と、その周囲を回る「電子」からできています。この電子の動き方(=エネルギー状態)が変わるときに、原子はエネルギーを放出したり吸収したりするのです。

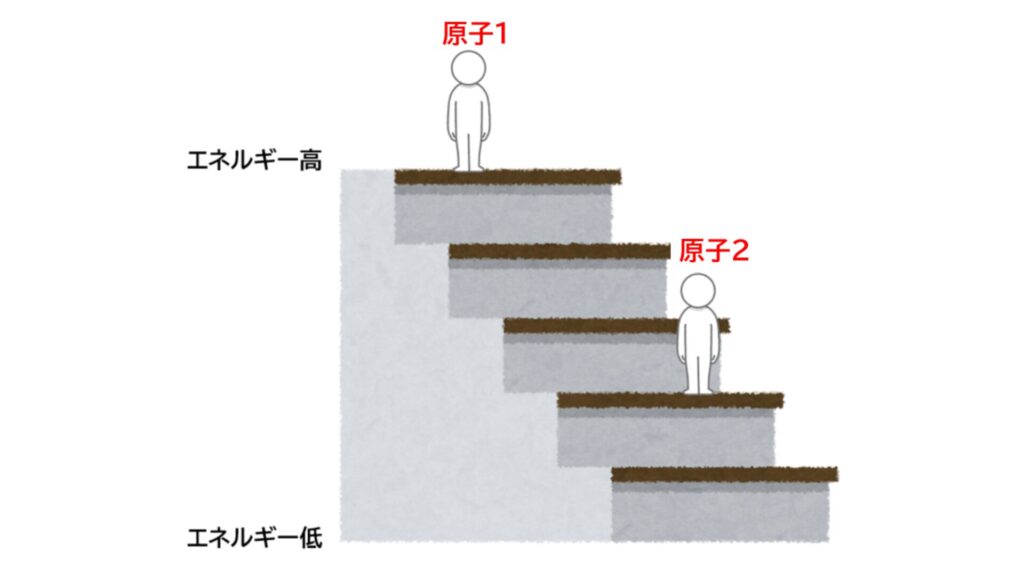

イメージとしては、原子がいくつもの「階段」の段差に分かれて存在しているようなもの。

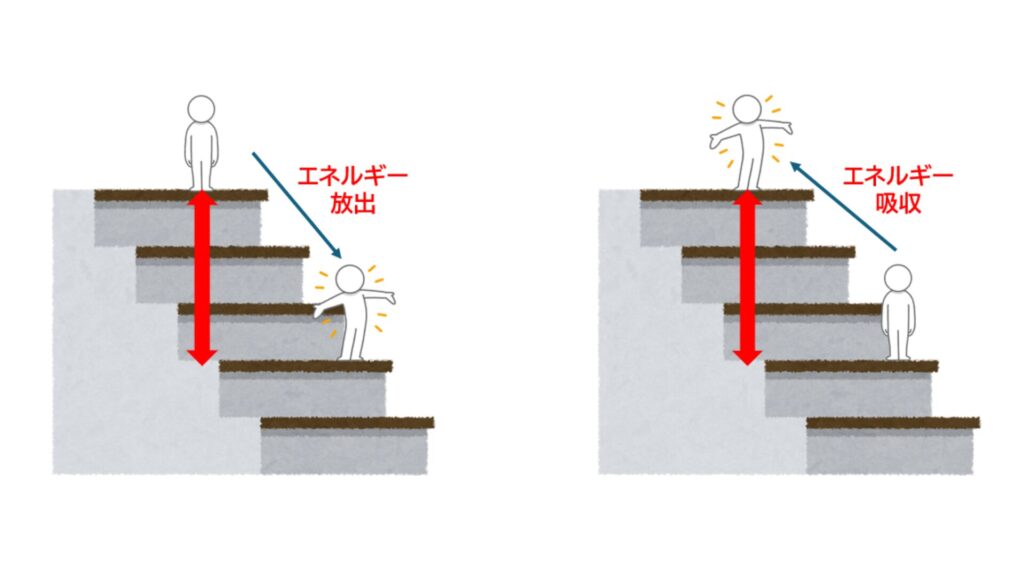

原子がひとつ上の段に移るには、ちょうどその段差分のエネルギーが必要です。逆に、下の段に下がるときには、その分のエネルギーを光として放出します。

このとき吸収される電磁波の振動が、とても正確でブレがないため、それを時間の「ものさし」として使えるのです。これが「原子時計」の仕組み。そして、その精度を極限まで高めたのが「光格子時計」というわけです。

「電磁波」でどうやって「1秒」を測るの?

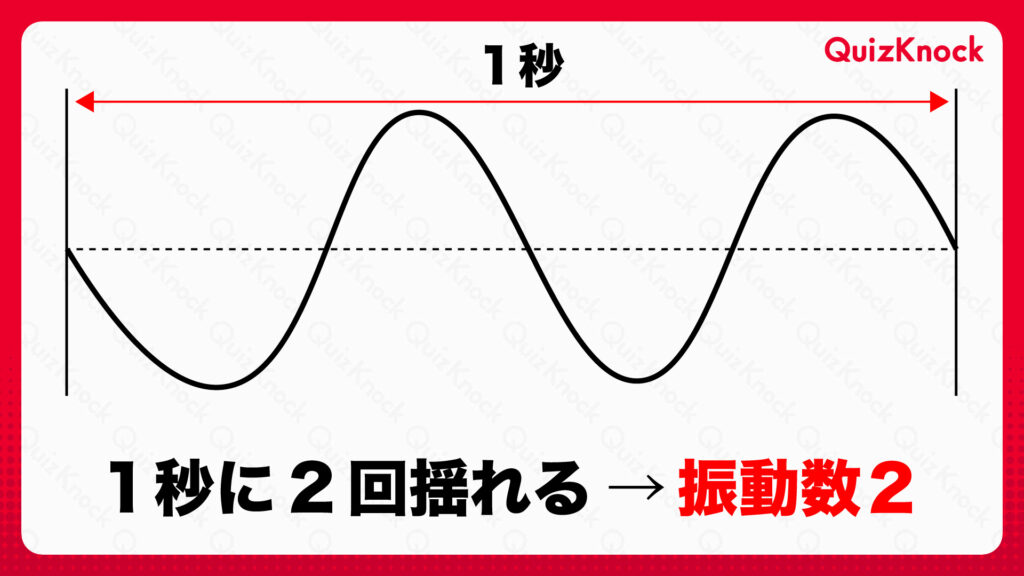

「光」や「電波」などの電磁波は、「波」のような形で空間を伝わっていきます。そして、この波が「1秒に何回ゆれるか」という振動の回数のことを「振動数(周波数)」といいます。

原子から放出される電磁波の振動数は、常に一定。しかも、桁違いに正確なんです。だからこの振動数を「ものさし」として使えば、限りなくブレの少ない「1秒」をつくることができます。

現在では、この電磁波の振動数を基準にした「原子時計」が、世界で使われている「1秒の定義」となっています。イメージとしては、まったくズレのない完璧な「ふりこ」が動く時計を使って、時間を正確に刻むようなもの。

ただし、使っているのは物理的なふりこではなく、光の振動というミクロな世界の「ふりこ」。そして、そんな測定の精度をさらに極限まで高めたのが、「光格子時計」というわけなのです。

「光格子時計」って何?

1つだけの原子を使う現在の「原子時計」では、精度を高めるために何度も繰り返し時間を測る必要があります。そこで、一度に大量の原子を使って時間を測り、その精度を極限まで高めようと考えたのが「光格子時計」です。

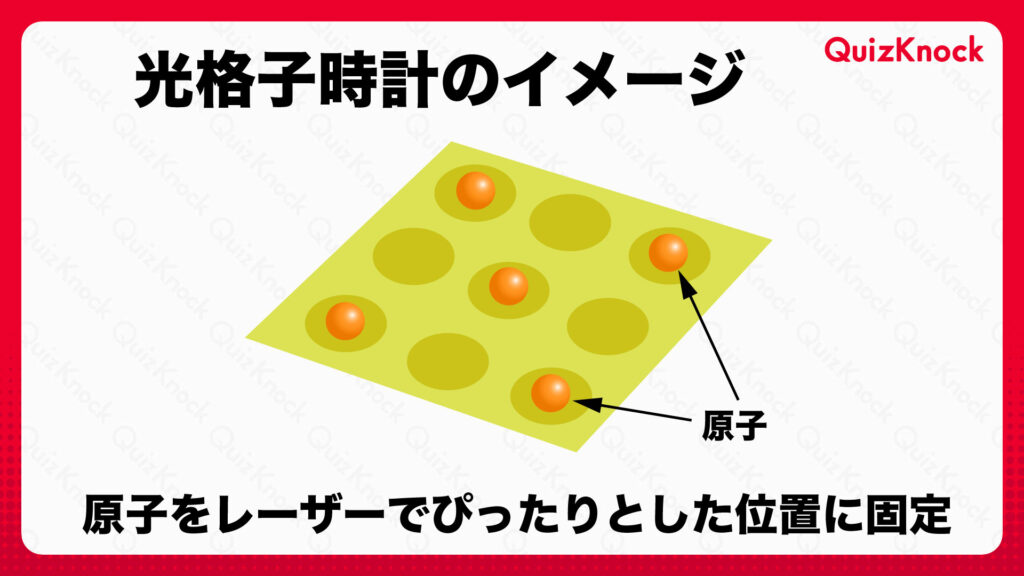

卵パックのような「入れもの」に原子を入れる

光格子時計では、特殊なレーザー光を使って、原子を並べるための「光の入れもの」を作ります。イメージは、まるで卵をひとつずつ並べて収納する「卵パック」。卵がズレないように仕切られているように、原子もレーザーによって、ぴったりとした位置に固定されるのです。

このようにして、たくさんの原子を同時に、かつ整然と並べることで、光格子時計は従来よりも高精度な測定を実現しています。

なぜ「入れもの」に原子を入れるの?

でも、ここでひとつ疑問があります。

どうしてわざわざ原子をレーザーで固定するのでしょうか? 同時に原子を測定するだけなら、ケースのようなものの中で自由に動くいくつかの原子を測定するだけで良いような気がしますよね。

実は原子が動いてしまうと、そこから吸収・放出される電磁波の「振動数」がズレてしまい、正確に時間を測れなくなるんです。

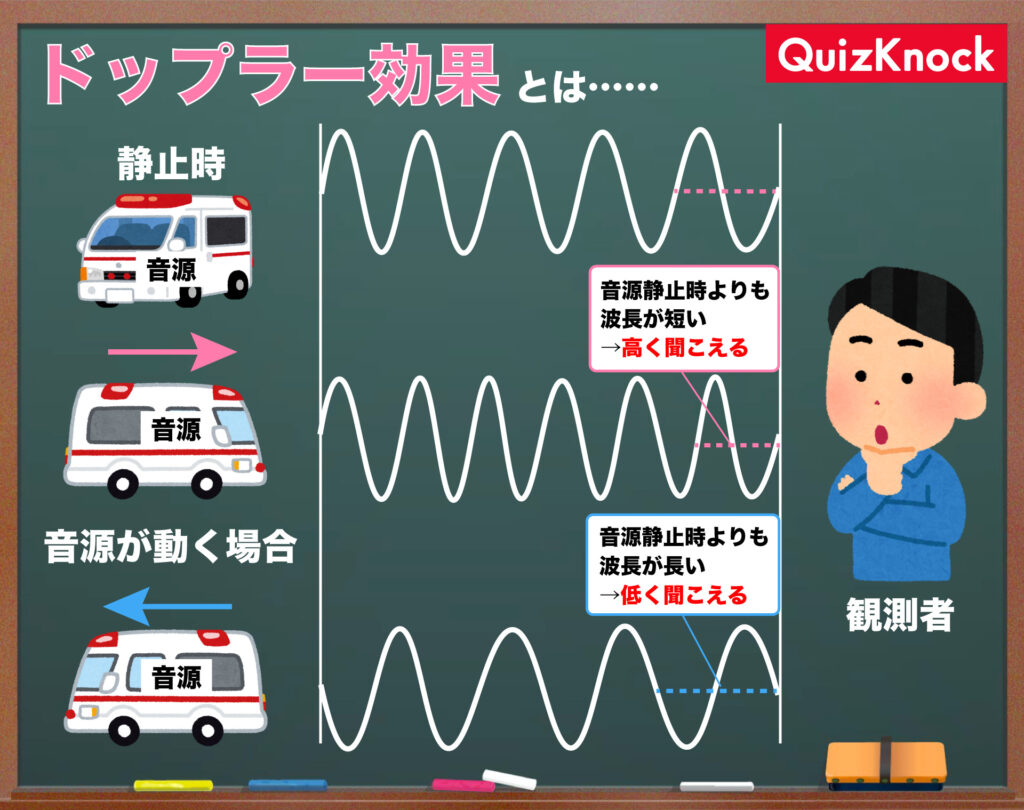

たとえば、救急車が近づいたり遠ざかったりするとサイレンの音の高さが変わって聞こえる現象、ありますよね? あれは「ドップラー効果」と呼ばれるもので、動いているときの波は、止まっているときとは違う聞こえ方になるんです。

原子の場合も同じ。少しでも動いていると、電磁波の振動数が変わってしまいます。だからこそ、「動かないように」「外からの影響を受けないように」原子をレーザーの入れものにぴったり固定する必要があるんです。

光格子時計では、この「入れもの」の中にたくさんの原子を並べ、一つひとつを安定した状態で測定しています。これにより、圧倒的な精度で「1秒」を測ることができるのです。

どうして、そこまで「正確な1秒」が必要なの?

現在の原子時計による「1秒」の定義でも、「3000万年でたった1秒のズレ」しか起きないといわれています。それだけでも驚きの精度ですが、「光格子時計」はさらに上をいき、100億年に1秒しかズレないといわれています。そう聞くと、現在の定義でも十分な精度に見えますよね。

なぜ、さらに高い精度での時間の測定が必要なのでしょうか。

キーワードは「時間の遅れ」

普段の生活では、時間が「遅れる」なんて感じることはまずありませんよね。

でも、実は「重力が強い場所」では時間の進みはわずかに遅くなるのです。これは、アインシュタインが提唱した「一般相対性理論」から導かれる事実です。したがって、同じ地球の上でも、場所や高さが違って「重力」が微妙に異なると、時間の進み方が微妙に変化します。たとえば、富士山の頂上と麓では、ほんのわずかですが時間の進みが変わります。

「でも、これって一体何の役に立つの?」と思うかもしれません。

実はこの「時間の進み方の差」を測ることで、地球の中の「重さの分布」がわかるんです。これは、地球の中の火山の活動や地殻の変動について知るのに役立ちます。

……しかし、この「時間の進み方の違い」はとてつもなく小さいため、検出するには非常に高精度な時計が必要になります。そこで役に立つのが、「原子時計」や「光格子時計」といった技術です。

実際、「光格子時計」を使うことで、東京スカイツリーの展望台(地上450m)と地上では、展望台の方が1日で4ナノ秒(=1秒の10億分の4)だけ時間が早く進んでいることが検出されました。

このようなわずかな時間のズレまで測れるのが、光格子時計のすごさ。

「1秒」を極めることで、私たちは地球の「見えない変化」まで知ることができるようになるのです。

\6/30は #アインシュタイン記念日(絵文字)/

— スカイツリー/Tokyo Skytree (@skytreeofficial) June 30, 2025

『アインシュタインの相対性理論』に関して#理研がスカイツリーで行ったのは…(絵文字)

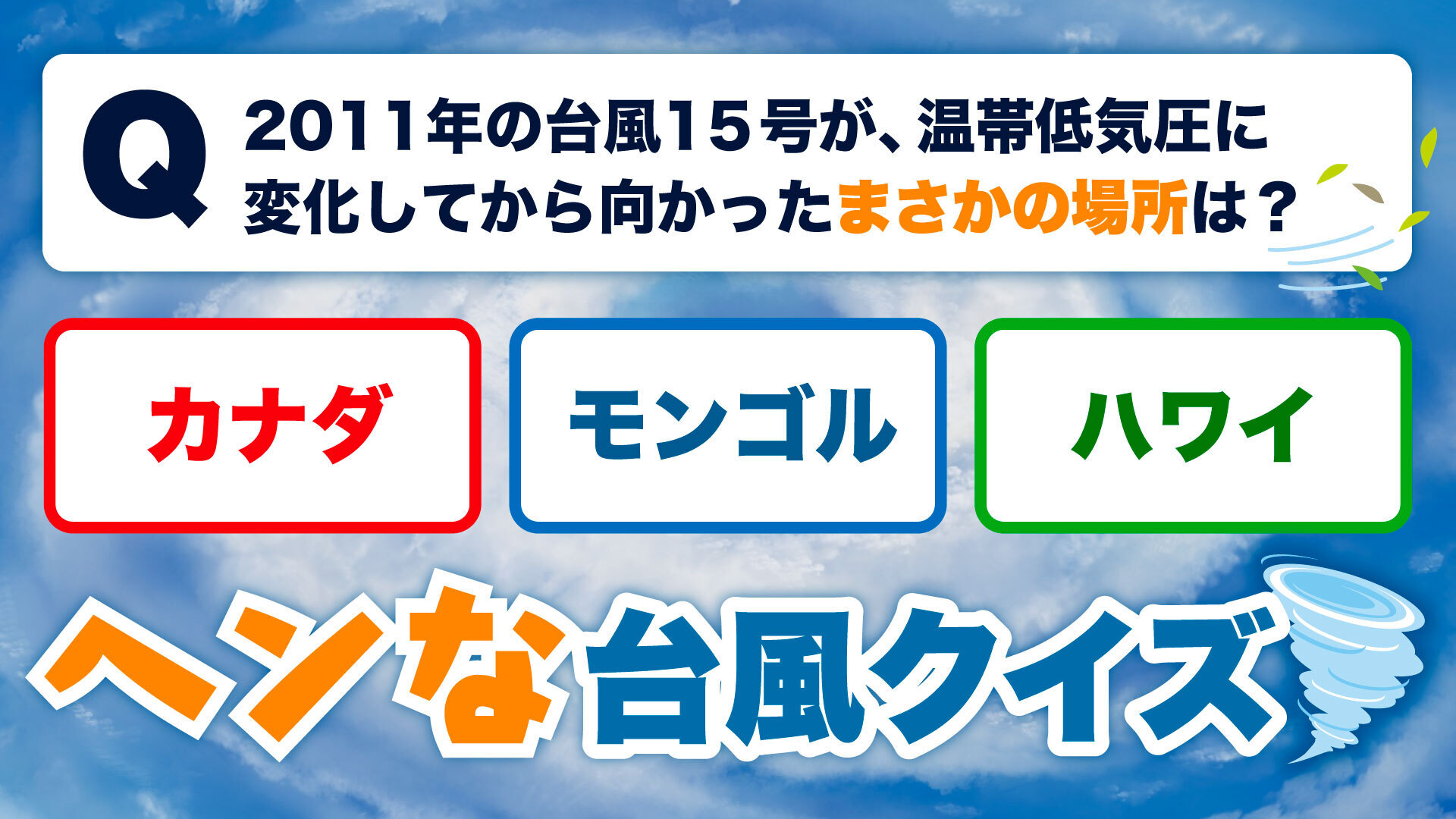

高さ450m地点と地上付近に(絵文字)時計を設置し、時間の進み方の差による高低差を測定する実験

(絵文字)に入るのは「砂・光格子・電波」のどれ?

正解は(絵文字)https://t.co/P3zY3bCidR pic.twitter.com/Ijsa5dNmeH

このように、「1秒」という、私たちの生活にも当たり前のように使われている時間の単位の裏には、実は最先端の物理や技術が詰まっていたのですね。

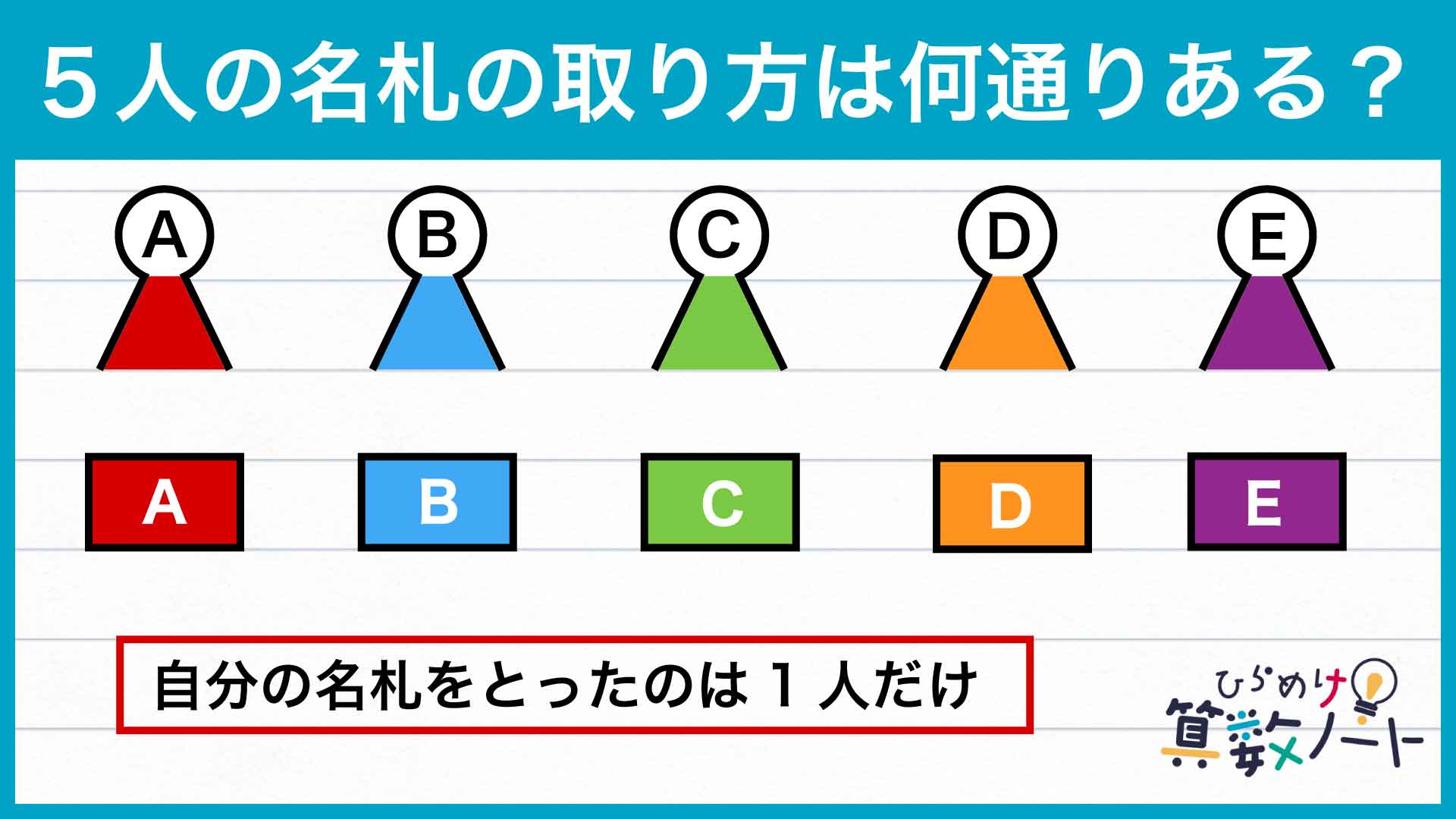

それでは、最後に復習のクイズをどうぞ。

【あわせて読みたい】

.jpg)

.jpg)