ここからはクイズの解説です!

Q.1:正しい向きの「和服の合わせ」はどっち?

正解は、前から見た襟の形がアルファベット小文字の「y」のようになっている画像でした。

和服は性別を問わず「右前」という形式で着用されます。「自分から見て右側が手前」と覚えておくといいですね。

右前の習慣は古代中国に由来し、日本では奈良時代に発布された令で、この着方が正しいと定められました。

筆者は右利きなので、右前で着用すると懐に手を入れやすくて便利です。しかし、和服が一般的だった時代の左利きの人は、懐のものを取り出すのが少し大変だったかもしれません。

ちなみに亡くなった方が着用する死装束は、今回の正解とは逆の「左前」で着用されるのが一般的です。

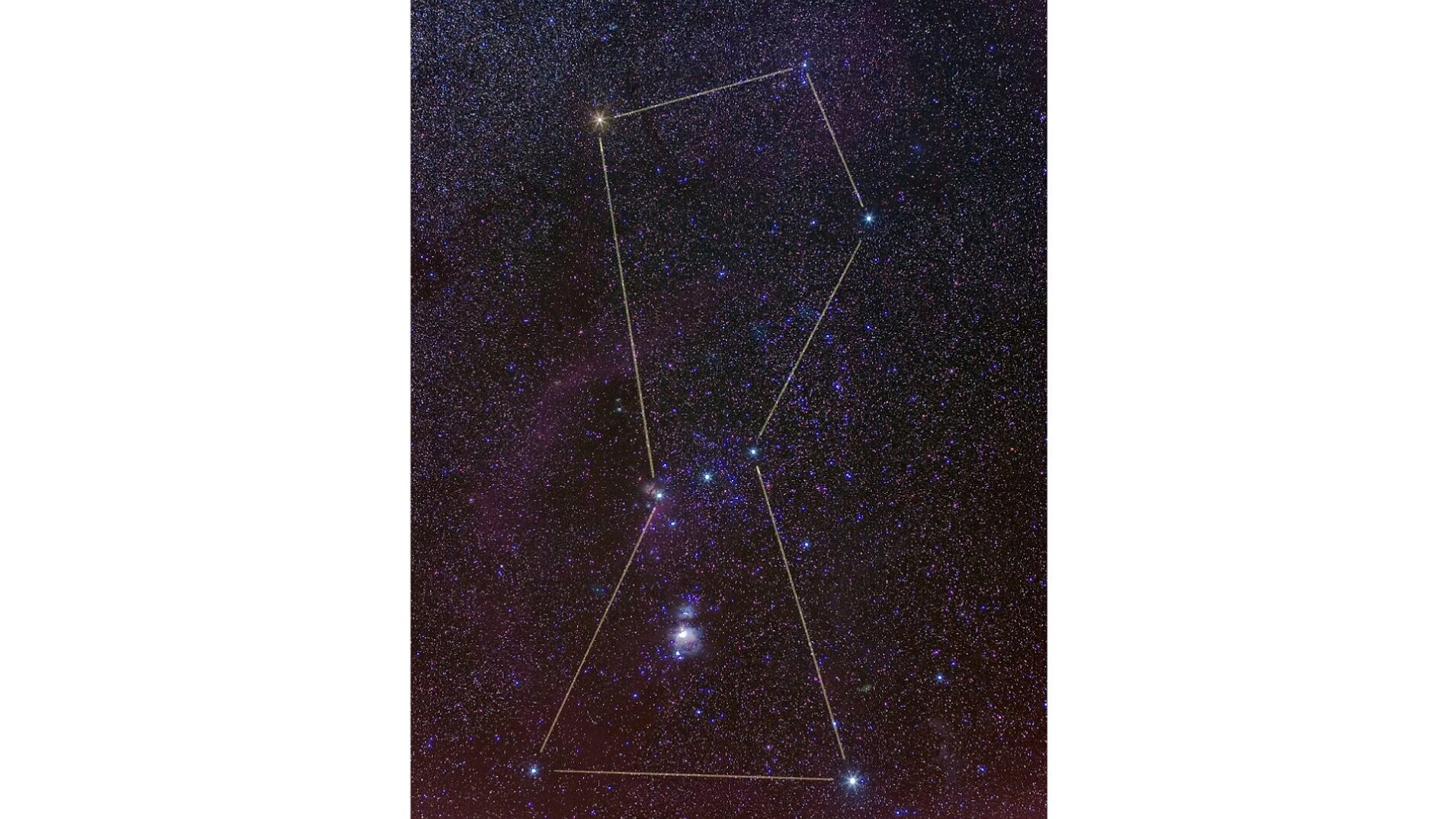

Q.2:正しい向きの「日本から見たオリオン座に含まれる星」の並びはどっち?

正解は、赤く輝く星が左上にある画像でした。

▲オリオン座 via Wikimedia Commons Mouser CC BY-SA 3.0(画像を一部加工しています)

▲オリオン座 via Wikimedia Commons Mouser CC BY-SA 3.0(画像を一部加工しています)

左上でひときわ明るく輝いているのがベテルギウスで、おおいぬ座のシリウス、こいぬ座のプロキオンとともに冬の大三角を構成しています。このベテルギウスと、右下で輝く青白く輝くリゲルがオリオン座の中でも特に明るい一等星です。

オリオン座は、ギリシャ神話に登場する狩人のオリオンが死後に天に上げられた姿だと伝えられています。彼の死因に関しては、毒サソリに刺された、恋人のアルテミスに刺された、などさまざまな伝説が残っています。

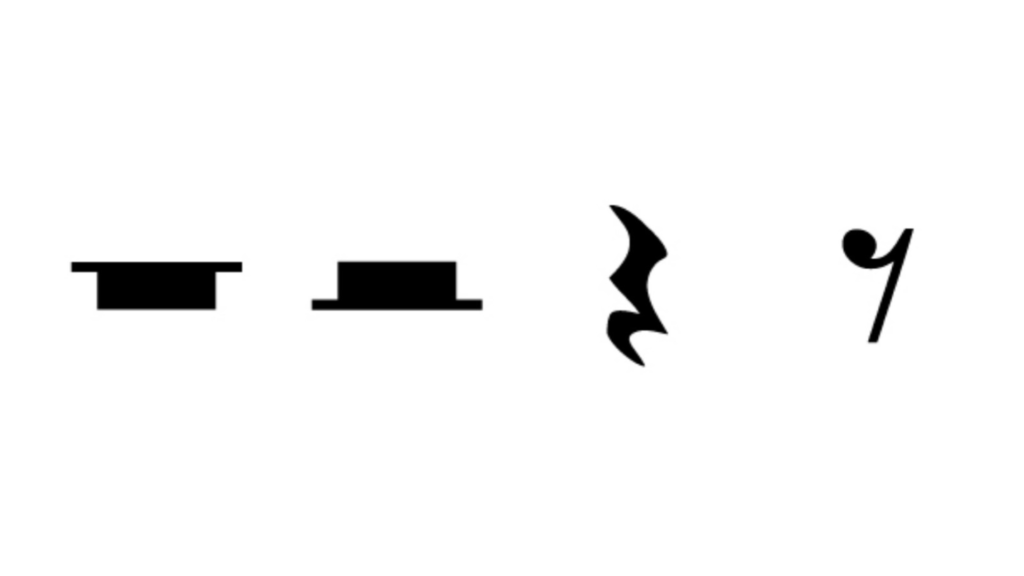

Q.3:正しい向きの「四分休符」はどっち?

正解は、ひらがなの「そ」のような形をした画像でした。

四分休符は、全休符の4分の1、二分休符の半分、八分休符の2倍の長さを示す音楽記号です。

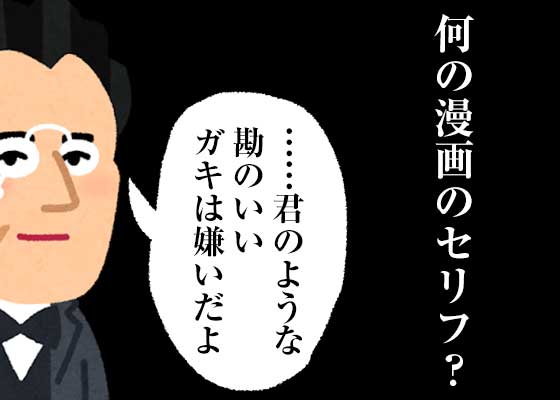

休符というと、音符と音符の間に挿入されるイメージが強いかもしれませんが、実は休符から始まる曲も多くあります。『運命』の通称で親しまれているベートーヴェンの代表作『交響曲第5番 ハ短調 作品67』も、八分休符から始まる楽曲です。

▲『運命』の楽譜の冒頭 via Wikimedia Commons From German Wikipedia, author Mezzofortist. CC BY-SA 3.0

▲『運命』の楽譜の冒頭 via Wikimedia Commons From German Wikipedia, author Mezzofortist. CC BY-SA 3.0

このように小節の第一拍目以外から演奏やメロディが始まる曲は、「弱起」の曲と呼ばれます。

Q.4:正しい向きの「滋賀県」はどっち?

正解は、真ん中にある琵琶湖の細長い部分が左側にある方でした。琵琶湖の形から答えを導き出した人も多いのではないでしょうか。

日本最大の湖・琵琶湖は、400万年以上前にできた湖を起源とし、60を超える固有種が生息する、地質学的にも生物学的にも貴重な古代湖です。

ちなみに、ことわざの「急がば回れ」の由来には、琵琶湖が関係しています。室町時代、武士が近江から京に上るには矢橋

の港からの船を利用する航路が近道でしたが、比叡山からの強風によって転覆する危険がありました。そのリスクを鑑み、遠回りにはなるけれど瀬田の橋をわたって行くほうが賢明だ、ということが当時の歌にも詠まれています。

この歌が伝えるメッセージが、「焦っている時こそ確実な方法を選べ」という教訓となって現代にも受け継がれているのです。

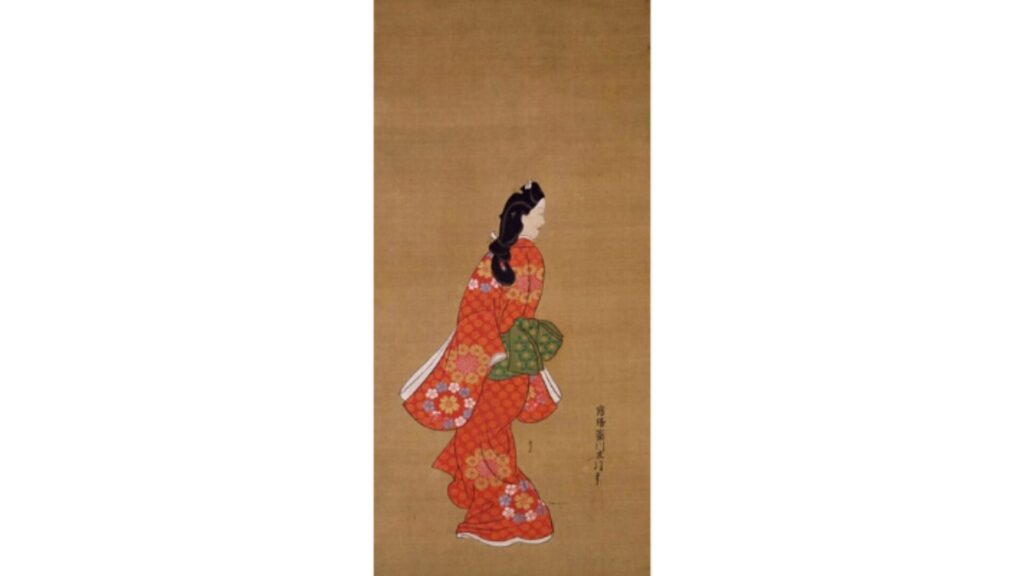

Q.5:正しい向きの『見返り美人図』はどっち?

正解は、赤い着物を着た女性が右肩越しに振り返っている画像でした。

この作品は江戸時代の画家・

2022年には同館所蔵の『埴輪 踊る人々』とともに修理プロジェクトが組まれ、目標の1,000万円を大きく上回る寄付が集まりました。今年(2025年)1月6日には修理が無事完了したことが報告されており、元気な姿の見返り美人が再び顔を見せてくれる日も近いかもしれません。

日常生活で目にするものや、学校で習ったはずのものなのに、クイズとして出されるととたんに自信がなくなってしまった方も多いのではないでしょうか。

悔しいミスがあった方も、嬉しい正解があった方も、画面から一度目を上げて、見慣れたはずの世界をもう一度じっくりと観察してみませんか。よく知っている風景にも、新しい気づきが待っているかもしれません。

【前回はこちら】

【あわせて読みたい】

.jpg)

.jpg)