\お知らせ/

2026年1月19日〜1月25日まで、Webメディア「QuizKnock」ではQuizKnock感謝祭を開催中! スペシャルな記事を一挙公開しています。

ぜひ「#QuizKnock感謝祭」をつけて記事の感想をつぶやいてください!

2026年の10月に活動開始から10周年を迎えるQuizKnock。そこに最初期から携わり、「QuizKnockと学ぼう」や「QurioStore」など多くの企画・事業の立ち上げを手がけたのがメンバーの田村正資です。

今では哲学者として複数の連載を抱える田村が見る、今のQuizKnockとはどんな姿なのか。そして、今後QuizKnockはどこへ向かっていくのか。田村流の「QuizKnock論」を書いてもらいました。

身内びいきのQuizKnock論

2016年10月にWebメディアからスタートしたQuizKnockが、2026年で10周年を迎える。

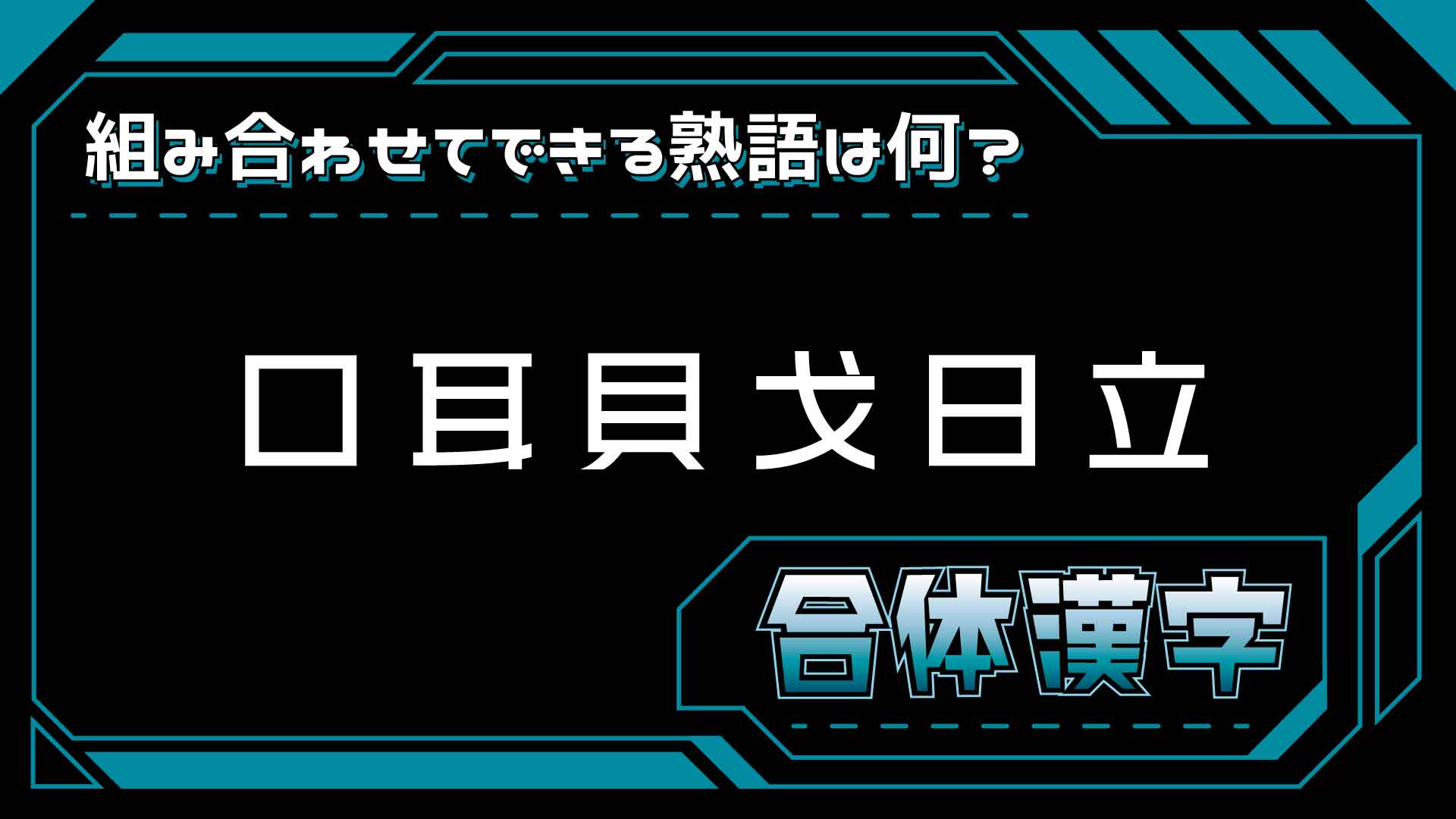

ということで(?)、勝手ながらQuizKnock論を書いてみようとキーボードを叩いている。YouTubeチャンネル「QuizKnock」で配信されている動画企画の傾向について、思いつきの解釈を、大した裏付けもなく生煮えのまま提示したい。

この記事を執筆するにあたって、僕は関係者(出演者・動画ディレクター)への取材を怠り、YouTube上に公開されている動画とうろ覚えの会話にもっぱら依拠している。その意味で、この記事はまごうことなきコタツ記事である。10周年のお祭り騒ぎの幕間につまむ枝豆くらいの気持ちで読んで欲しい。

僕の仮説は、QuizKnockの活動が10年目を迎えるにあたっていよいよ「クイズ離れ」してきたというものだ。彼らはどうやら、クイズ離れすることで面白さの新しい領域を開拓しようとしている。この仮説について、これから論じていこう。身内びいき万歳!

かんたんなおさらい——QuizKnockはクイズをどう面白がっていたか

自分の仮説を披露する前に、そもそもQuizKnockの企画のどんな点が評価されていたのかをかんたんにおさらいしよう。QuizKnockの企画について考えるときにひとつ重要な視点は、それぞれの企画がいわゆる「クイズ」とどんな距離感で接しているか、というものだ。

例をひとつ見ていこう。活動開始から数年経った2020年、批評家の中田健太郎は、クイズという娯楽が、出題者と解答者のあいだにあるさまざまな暗黙の了解のうえに成り立っていることに触れながら、QuizKnockがそれら暗黙の了解をあえて試すような企画を打ち出している点に注目している。

〔QuizKnockの特徴として〕とくに強調しておきたいのは、クイズの形式を極端に設定して、クイズ・バラエティの可能性を試すタイプの動画だ。たとえば、問題文の漢字だけをのこしてみる、逆に漢字だけを消してみる、符号だけをのこしてみる、寿司ネタ(の名前)を消してみる、あるいは問題文を口パクで読んでみる、といった着想が、労を惜しまずに実現される。ときには四〇〇〇択で、一択で、〇・五択で、あるいは〇・一択で、クイズがおこなわれる。そのような実践をとおしてたしかめられるのは、ほとんどの場合においてクイズはゲームとしてなりたってしまうということであり、彼らのプレイヤーとしての練度の高さも無関係ではないが、クイズという形式の意外なまでの柔軟性がしめされているように見える。

『ユリイカ』2020年7月号(青土社) 228ページ

QuizKnockの企画は、プレイヤーのあいだで暗黙に了解された規範の限界を試そうとしている。選択肢をいじったり文字数をいじったり、あるいはもっと突拍子もない仕掛けを試みたりしながら、どこまでクイズが成り立ってしまうのかを明らかにするための探究が、YouTubeを舞台に繰り広げられる。

QuizKnockのリーダー的存在である伊沢拓司は、クイズの限界を明らかにしようとするQuizKnockの試みを次のように回顧している。

クイズ番組がクイズ王の「マジック」として演出していたものが、実は競技クイズの「ロジック」によって成り立っていることをより多くの人に認識してもらえた。

筆者との個人的な会話より引用。ただしうろ覚え

まとめよう。演者たちのキャラクター的な魅力とは別に、QuizKnockの企画の魅力として挙げられてきたのは、彼らがクイズのなかにある暗黙の了解をあえて暴露しながら、その限界を試す姿勢だった。すなわち、YouTubeチャンネル「QuizKnock」とは、「クイズはどこまでクイズでいられるのか?」を探究するプロジェクトだったのだ。

新たなトレンド? 「答えられない」を前提とした企画群

もちろん、いまでもクイズの限界を試すような企画はたくさん作られている。2025年11月に公開された「【検証】人はランダムな文字列をどこからクイズと認識できるのか」という企画など、「クイズはどこまでクイズでいられるのか?」という問いかけには依然として探究の余地があるのだと教えられた。

しかし、クイズの「ロジック」が視聴者にもある程度普及したいま、おのずとQuizKnockの企画群も変質を迫られているように思う。

これは僕の勝手な見立てであるが、クイズ王たちがクイズとして解答できるギリギリの範囲の探索がある程度頭打ちになってしまった結果、近年では、クイズ王たちが答えられないことを前提にした企画が増えてきている。

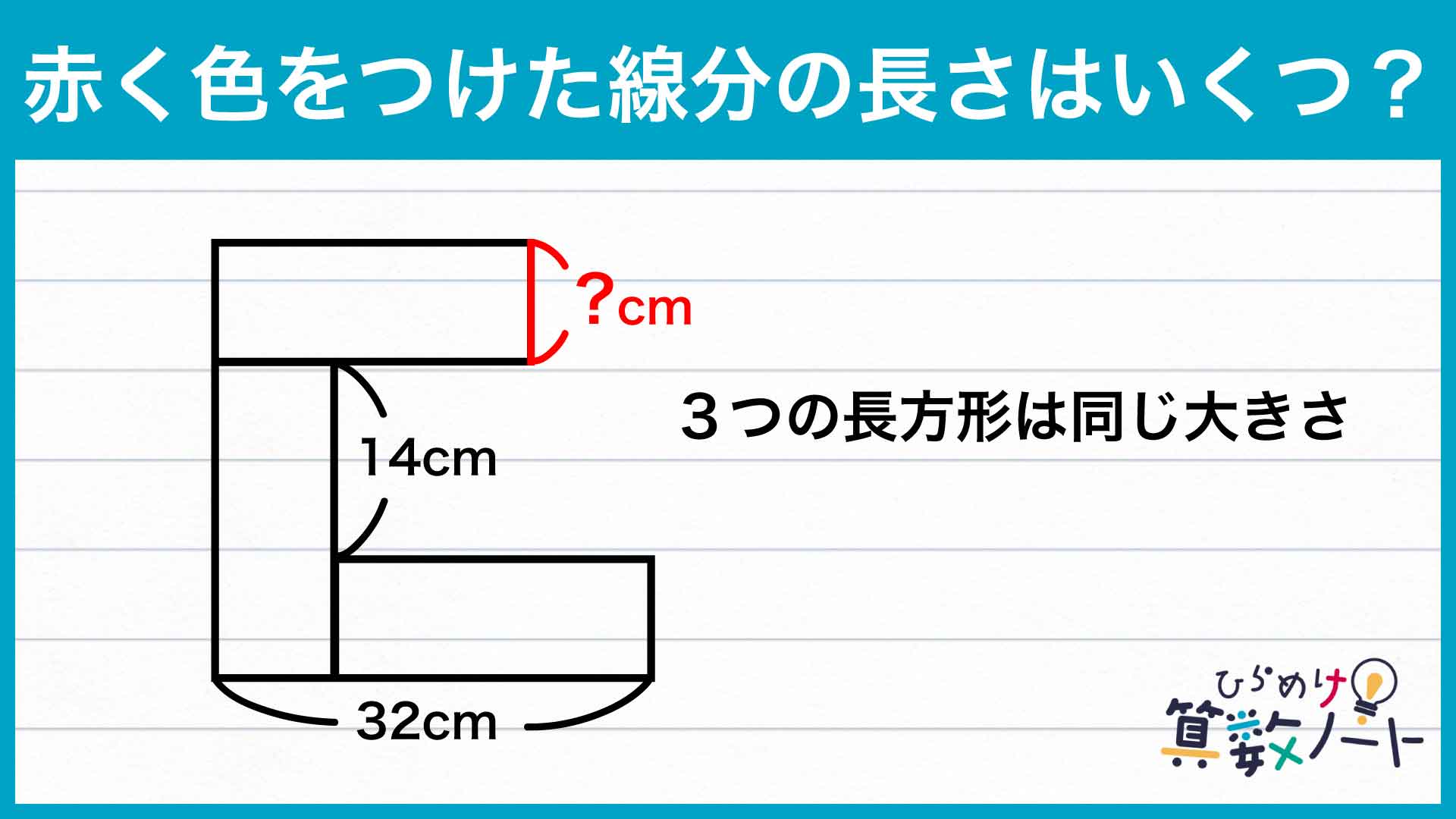

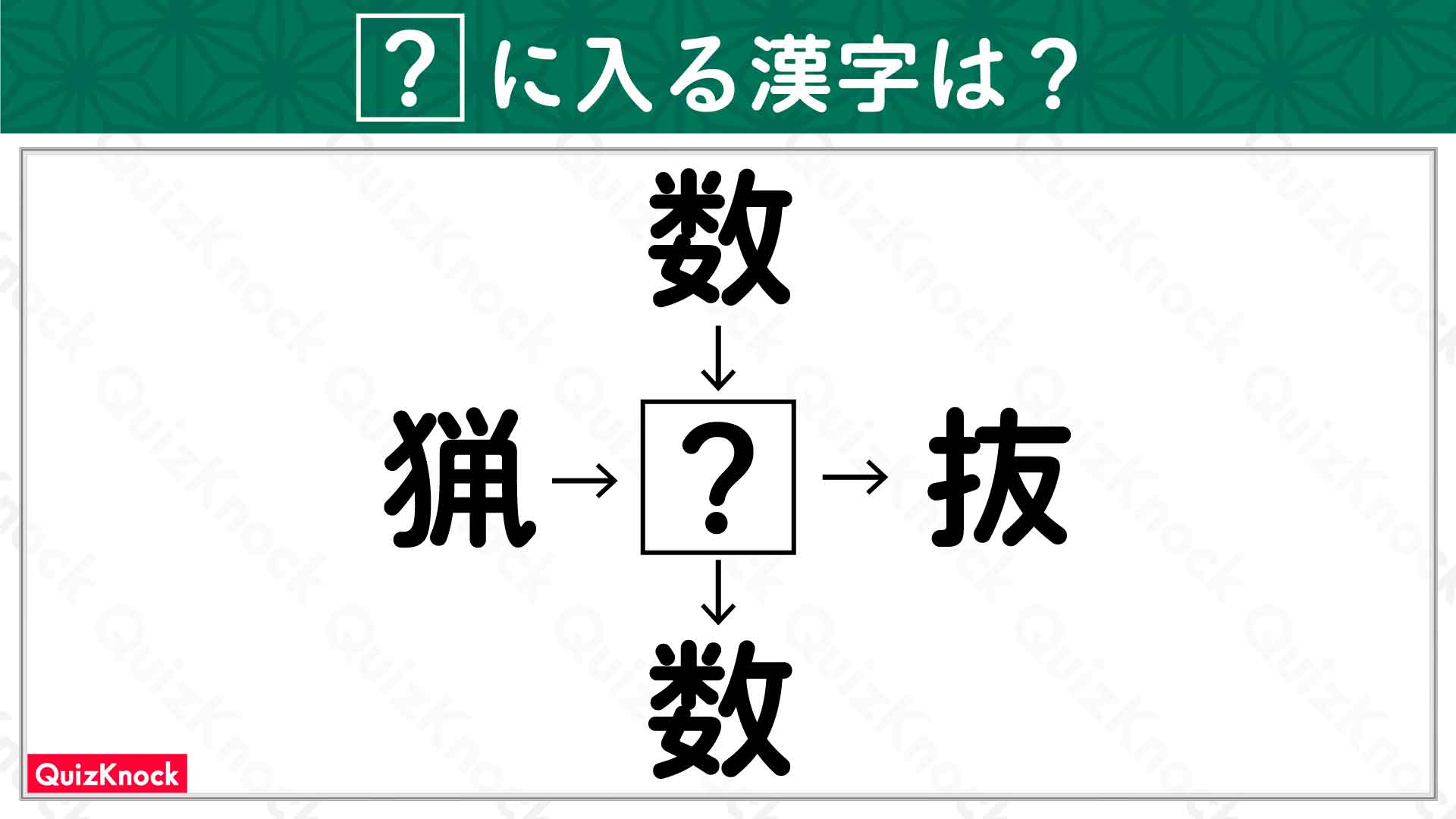

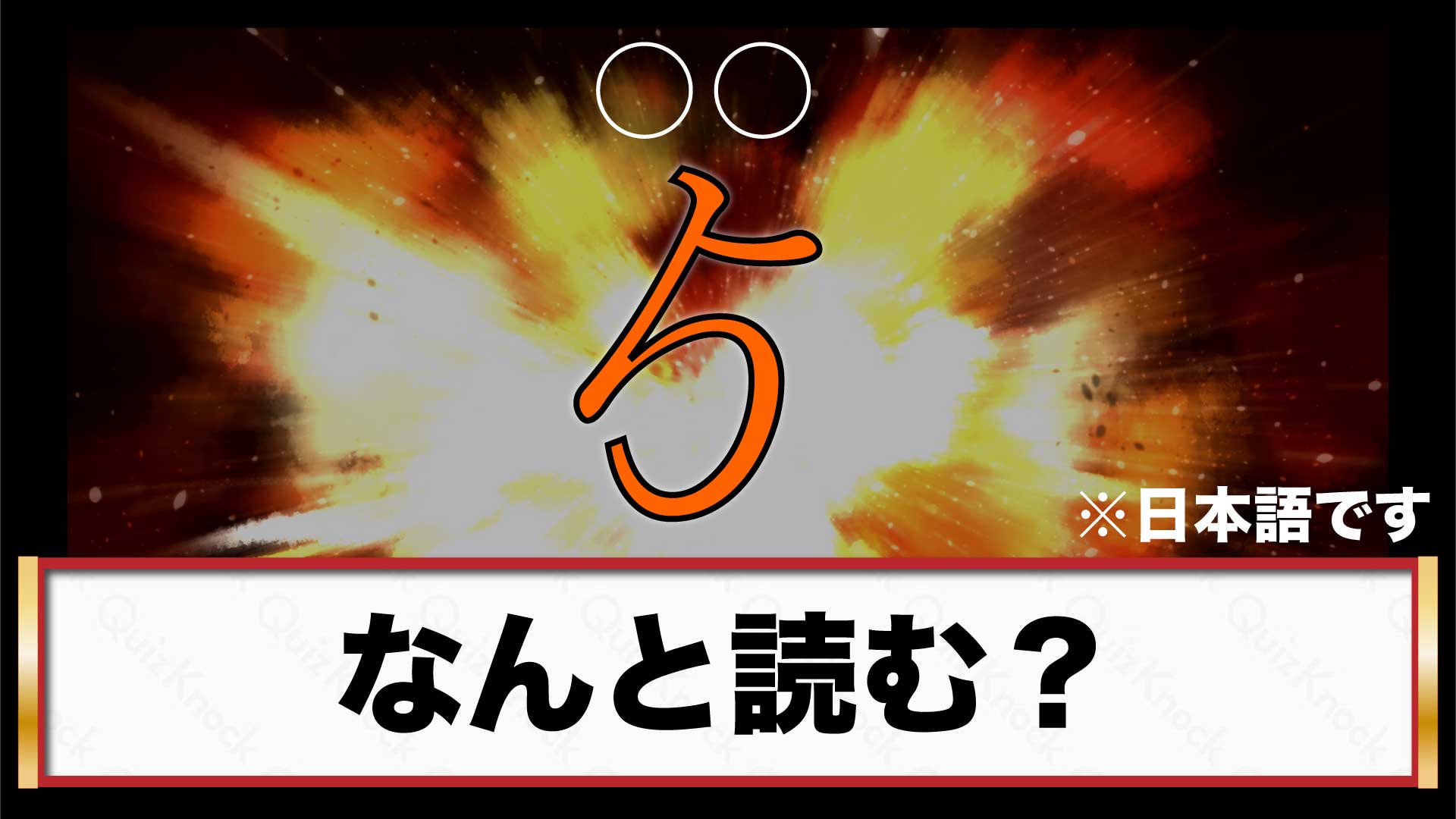

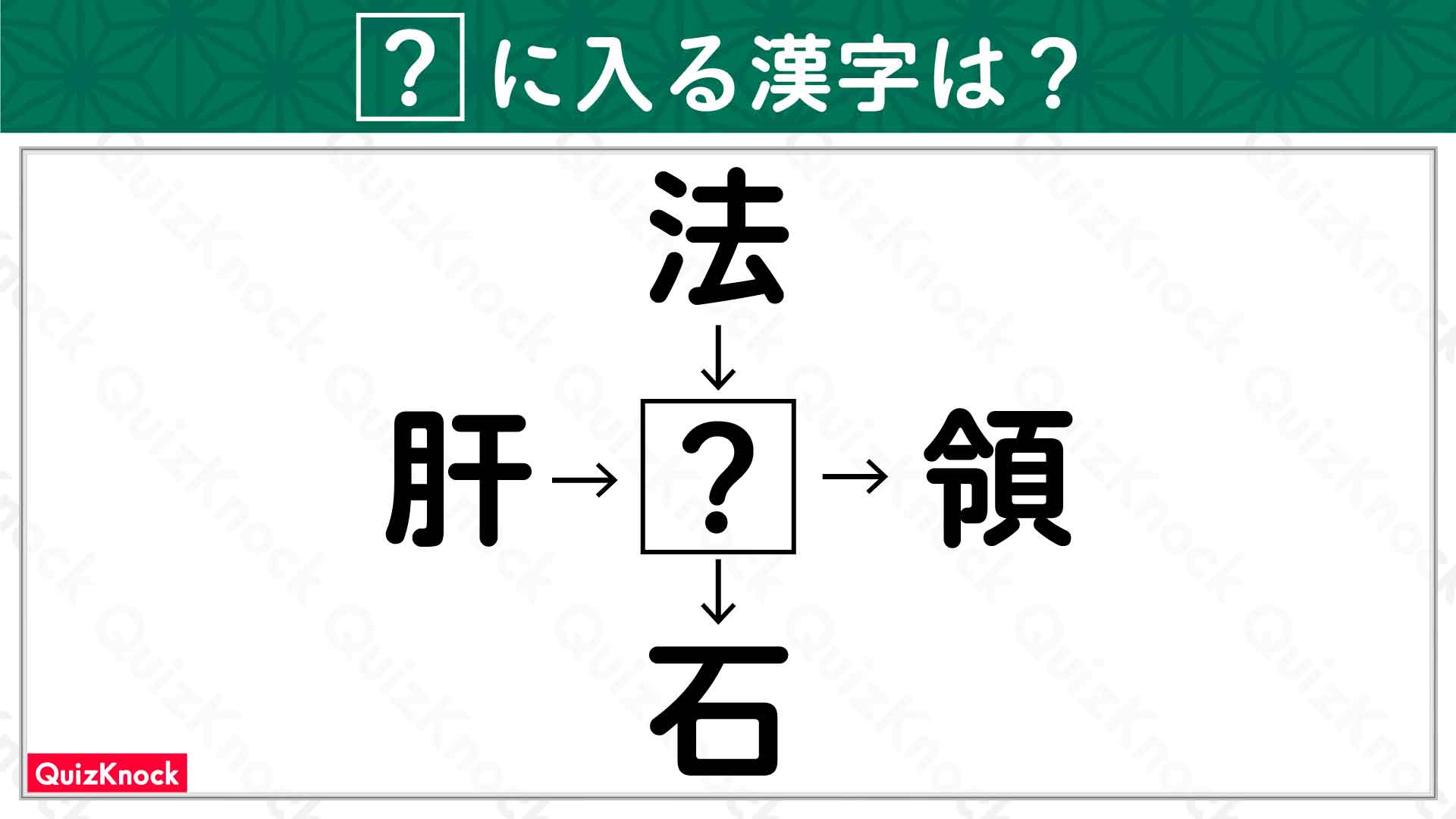

たとえば、以下のような動画だ。こんな記事を読んでいる暇があったらこれらの動画を片っ端から観ていって欲しい。

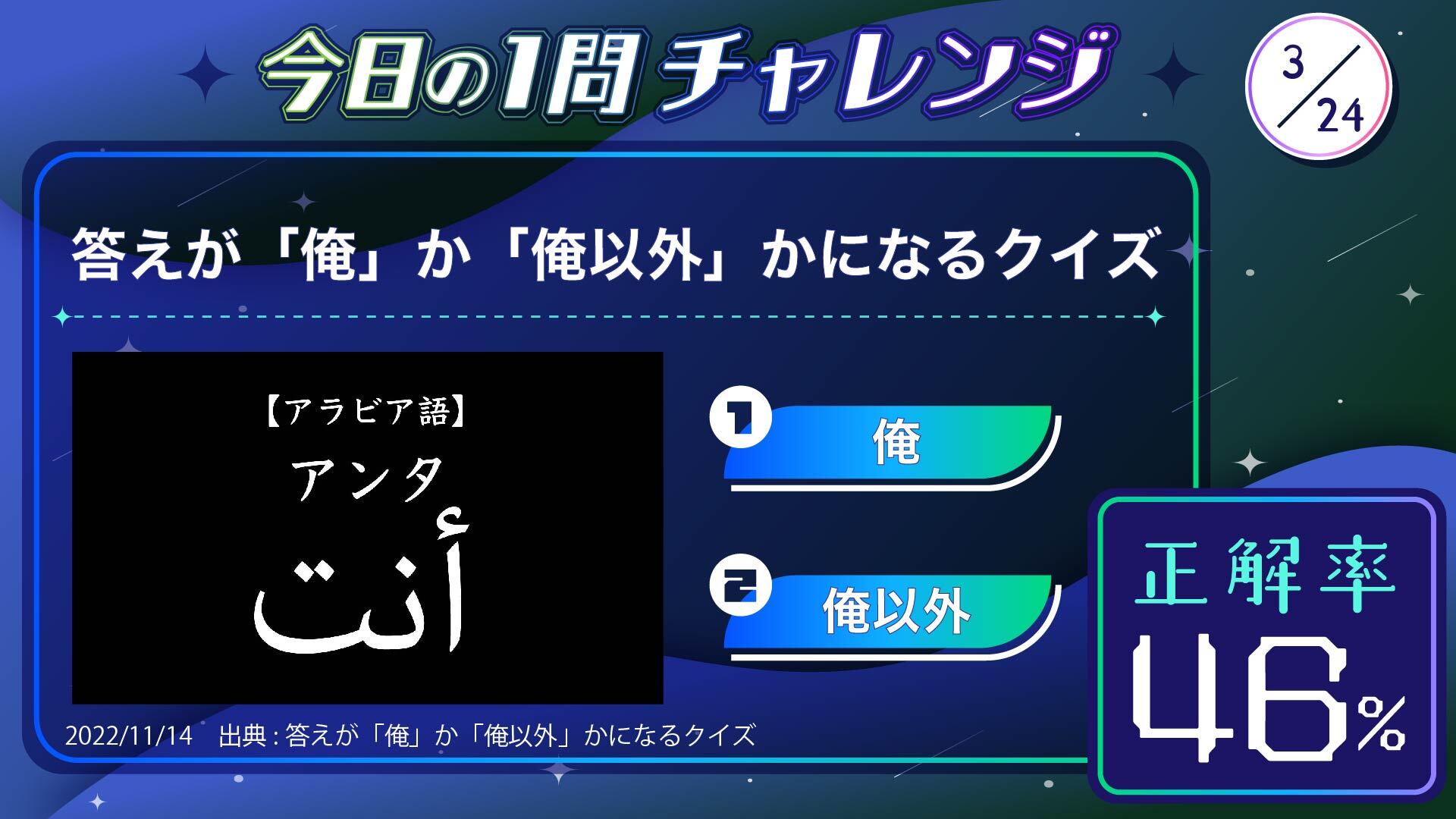

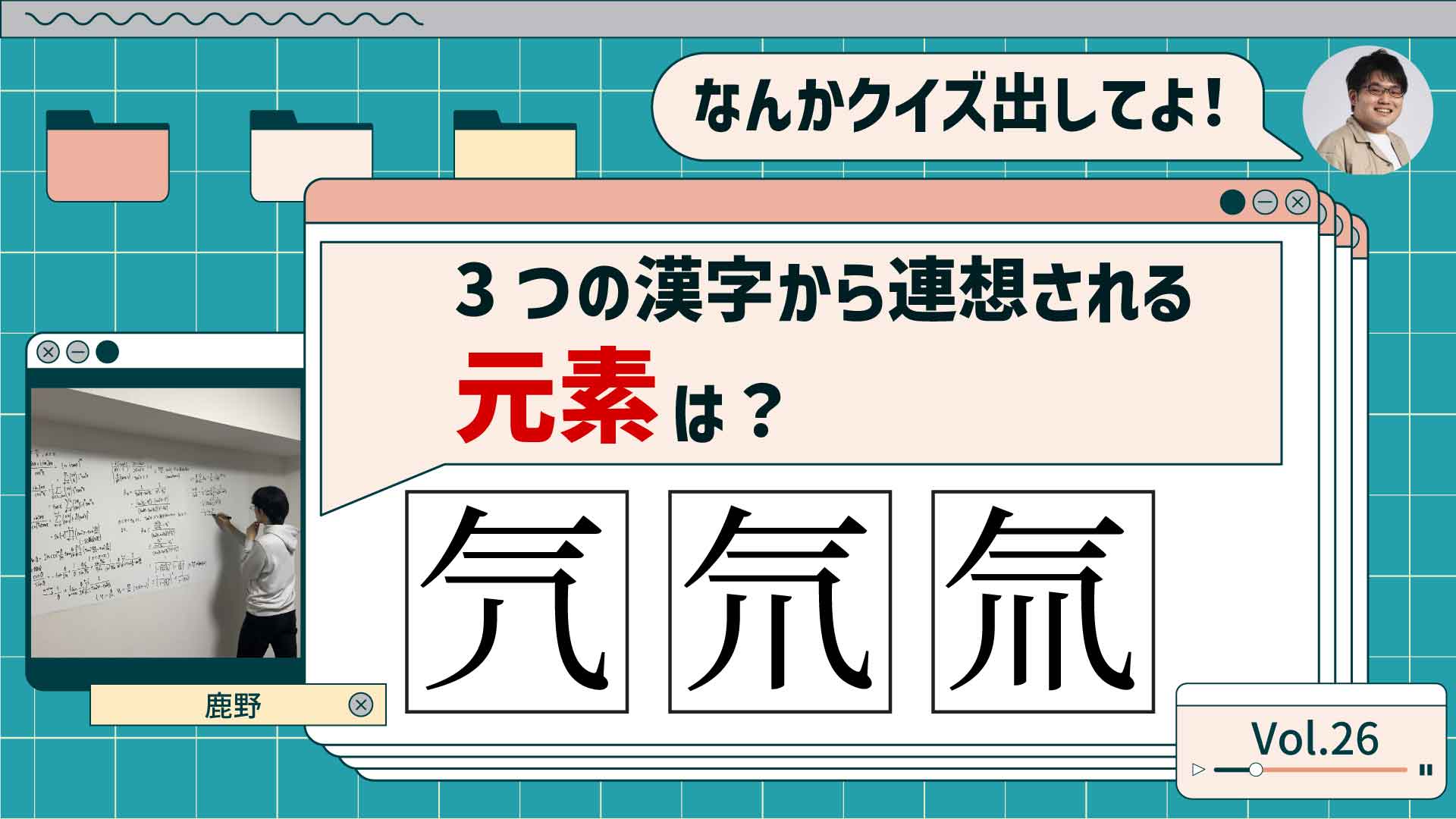

それぞれの企画の詳細は省くが、これらの動画では、クイズの限界を試すようなことがもはや試みられてはいない。企画は「クイズの外側」からやってきている。クイズをするときに暗黙の了解となっている一定の出題範囲を、もはやクイズ王でも対応不可能なレベルまで広げる、あるいは、もともと森羅万象にさえも含まれていなかったはずの新たな出題範囲を作ってしまう。そんなアクロバットな企画が存在感を発揮し始めている。

第一線のクイズプレイヤーであってもほぼ確実に知らないであろう単語や人物、ことわざ、そして言語。そういったものを題材とすることで、これらの企画は演者たちがどんな苦し紛れのロジックを組み立てるのかを楽しむような体験を提供している。

知っていればスゴいし、知らなかったときには面白くなる

近年のQuizKnockのもうひとつの流れにも触れておこう。QuizKnockの視聴者たちには、すでにクイズのロジックが明かされている。だから「500問耐久クイズ」のようなハードコアな企画であっても私たちはスポーツの試合のように楽しむことができる。3対3で行われるガチクイズの団体戦「TOMOE」のような企画も含めて、クイズ的な規範をあえてずらして楽しむのではなく、ガチクイズをそのまま楽しむような企画も増えてきている。これらのガチクイズ企画はシンプルに「知っていてスゴい/答えられてスゴい」を楽しむ企画だ。

このようなガチクイズ的な潮流と、さきほど触れた「クイズの外側」からやってくる企画たちは対極にある。クイズの外側からやってくるからこそ、もし答えに辿り着けたら「本当にスゴい」のだが、知らなかったとしても、いや、知らないからこそ、その場ででっち上げる「筋は通ってそうだが、真実からはほど遠い」ロジックを楽しむことができる企画に仕上がっている。

クイズはどこまでクイズなのか。その限界を確かめようとクイズの境界をさまよっていたQuizKnockは、いまやクイズの完全なる内側(ガチクイズ)と、クイズの完全なる外側に分かれて新たな旅を始めたのかもしれない。これからも続いていくであろうその旅が、もっともっと面白いものになっていくことを願っている。

頑張れ!QuizKnock!!!

【あわせて読みたい】

.jpg)

.jpg)