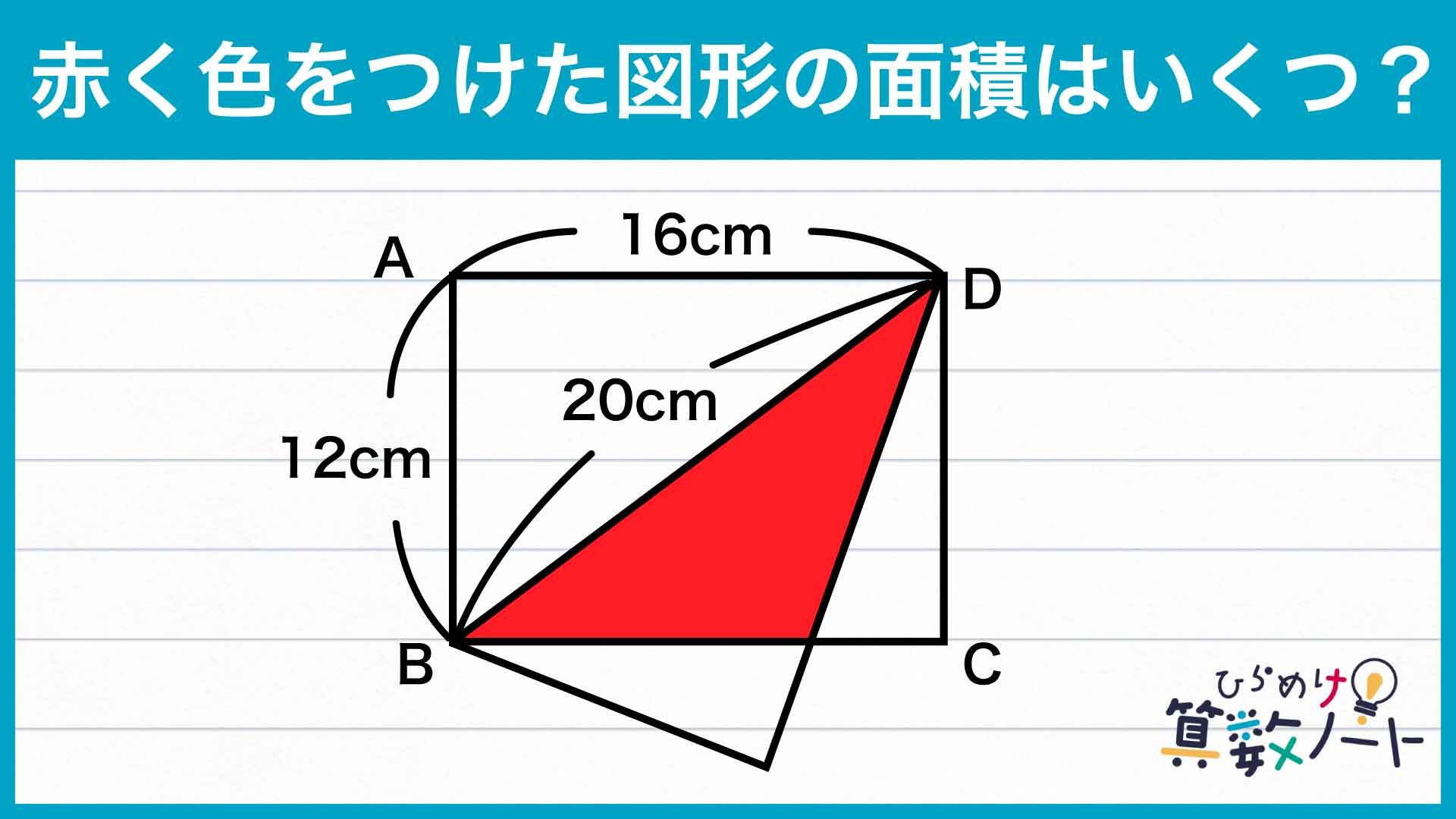

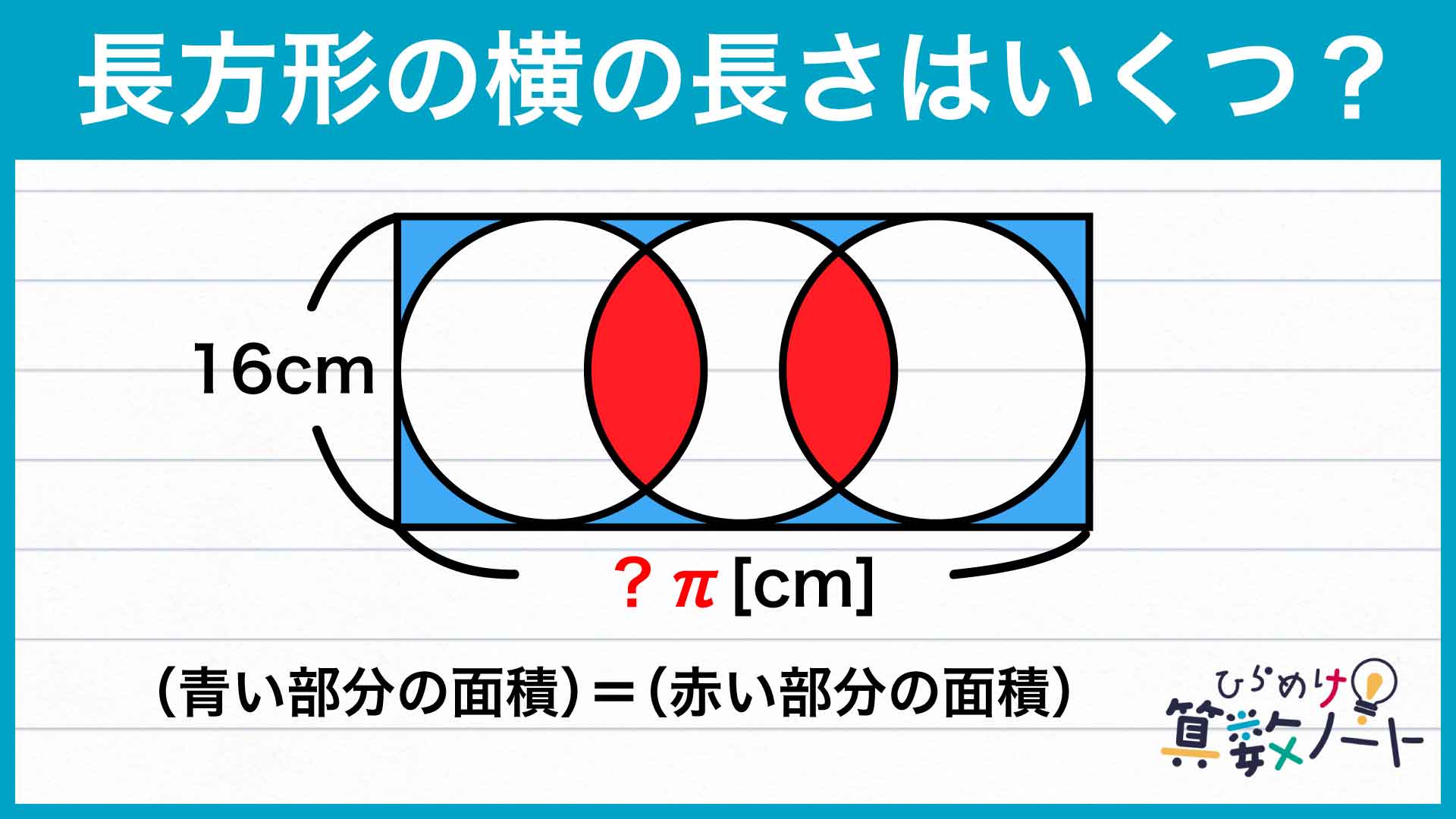

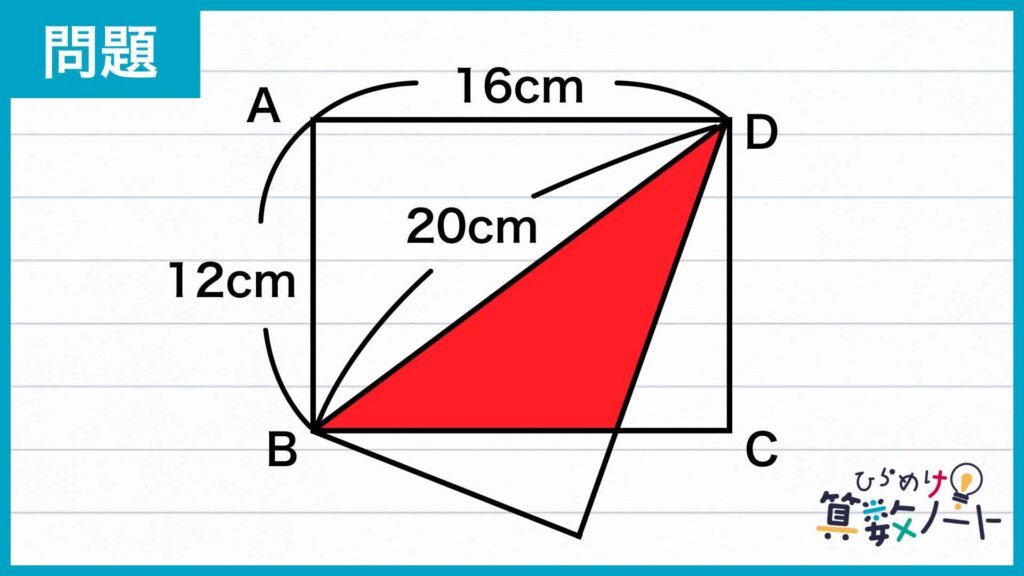

【問題はこちら】

1ページ目:自力で解きたい方はこちらへ! 以下は問題の解説です

解説

それでは解説です。さまざまな解き方がありますが、ここではそのひとつを紹介します。

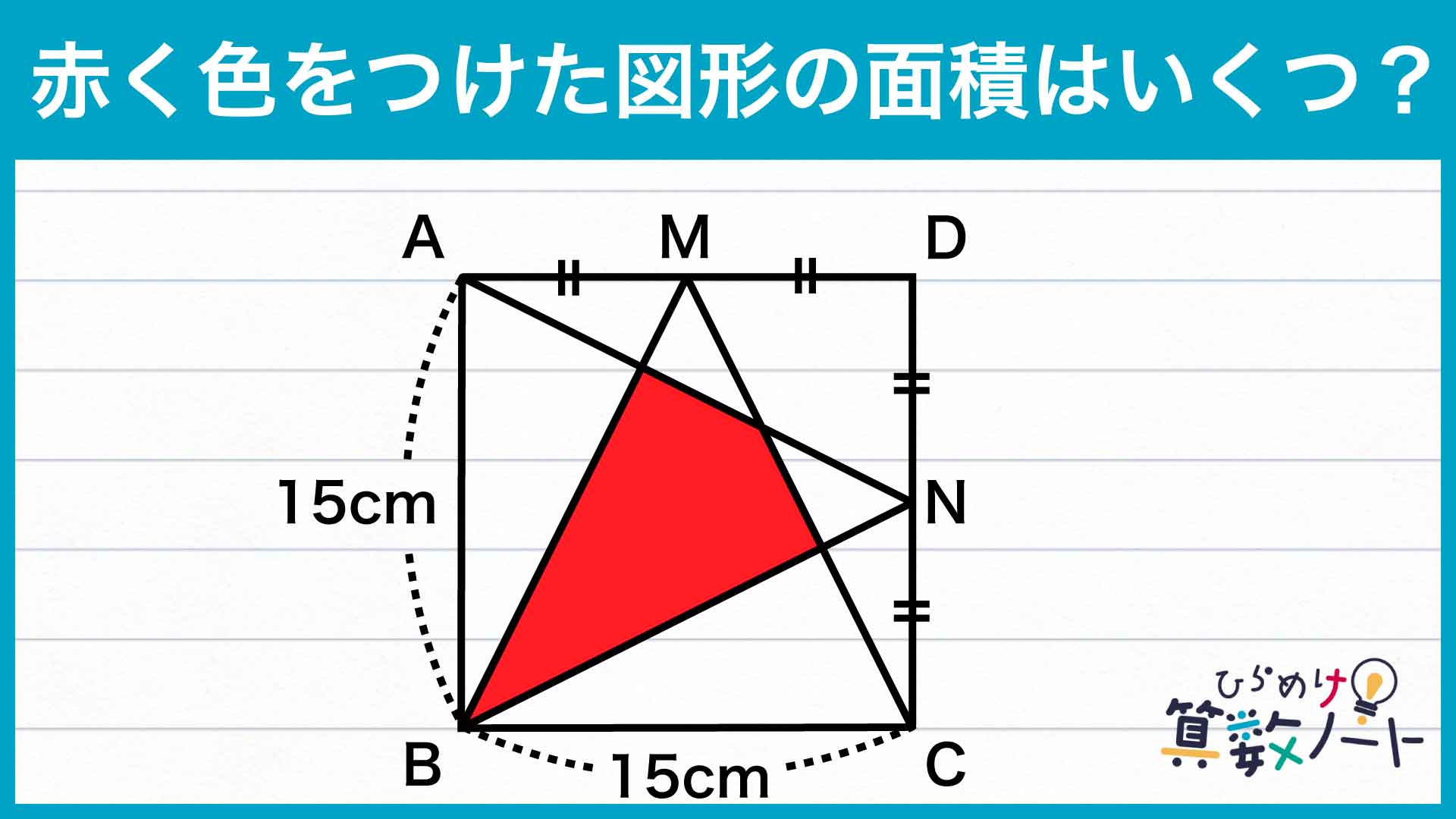

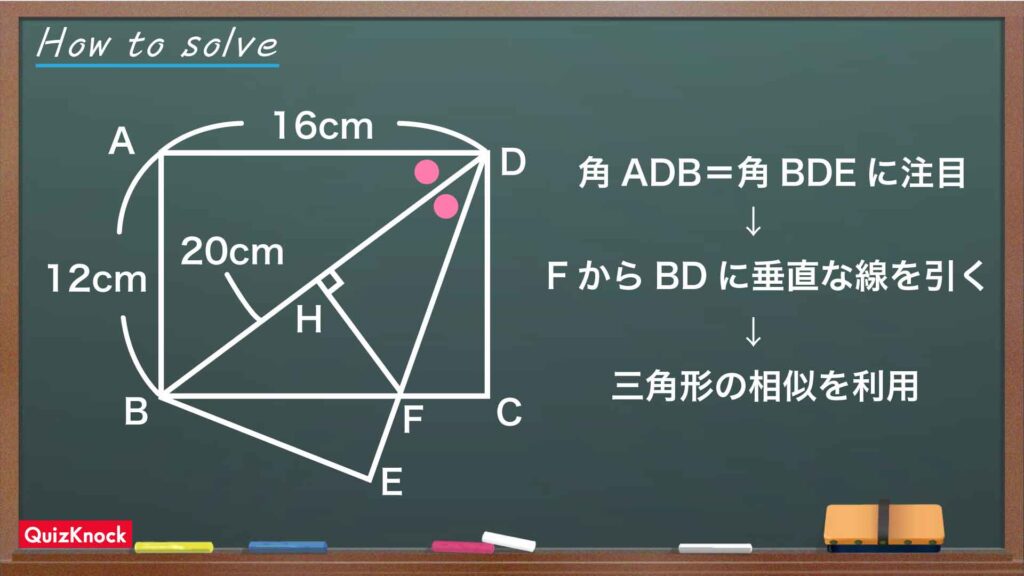

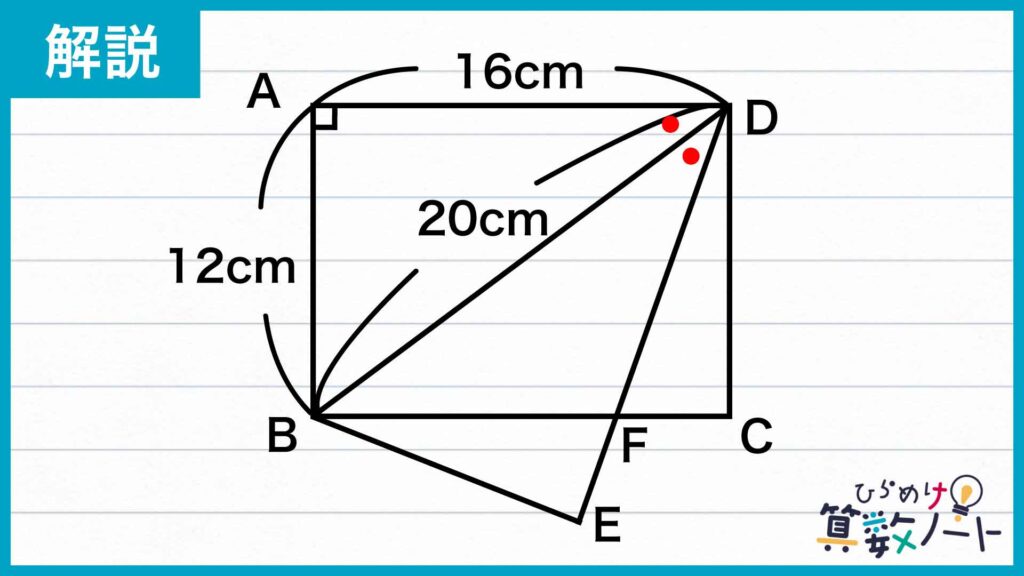

今回の問題の解き方をまとめた図がこちらです。

ポイントは、補助線を引いて、三角形の相似に着目することです。これを踏まえて解いていきましょう!

折り返しの性質に注目する

次の図のように点Eを振ります。

このとき、三角形ADBは、四角形ABCDの折り返しによって三角形EDBに移るため、角ADB=角EDBとなります(ポイント①)。

三角形の相似を見つける

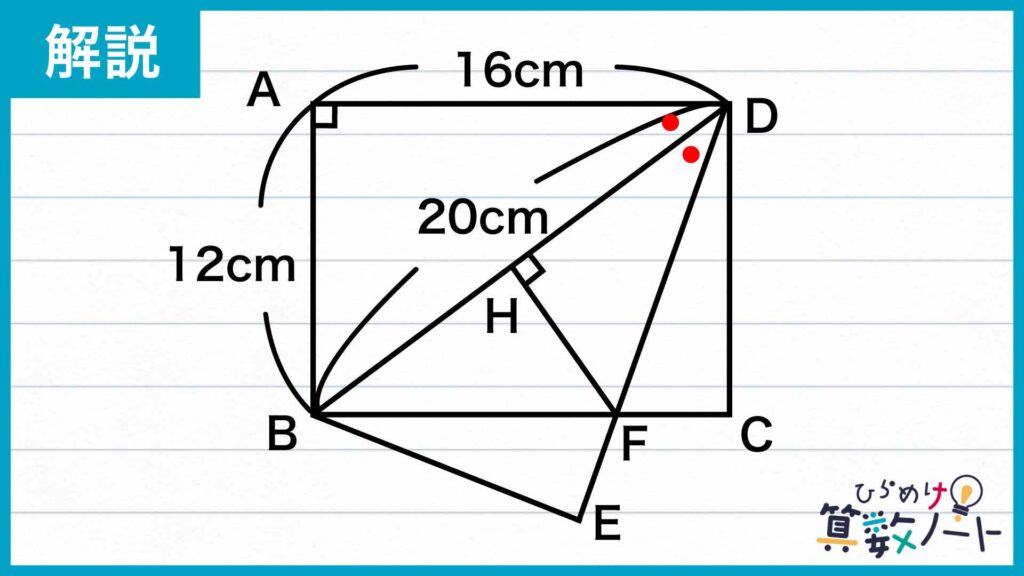

次の図のように、辺BCと辺DEの交点を点Fとします。そして、点Fから辺BDに引いた垂線の足を点Hとします。辺BDを底辺とみると、三角形DBFの面積を求めるには高さにあたる辺HFの長さが必要です。

三角形DABと三角形DHFに注目します。四角形ABCDは長方形なので、角DAB=90度であり、角DAB=角DHFとなります。さらに、角BDA=角FDHです(ポイント①より)。よって、対応する2組の角の大きさがそれぞれ等しいことから、三角形DABと三角形DHFは相似の関係にあります(ポイント②)。

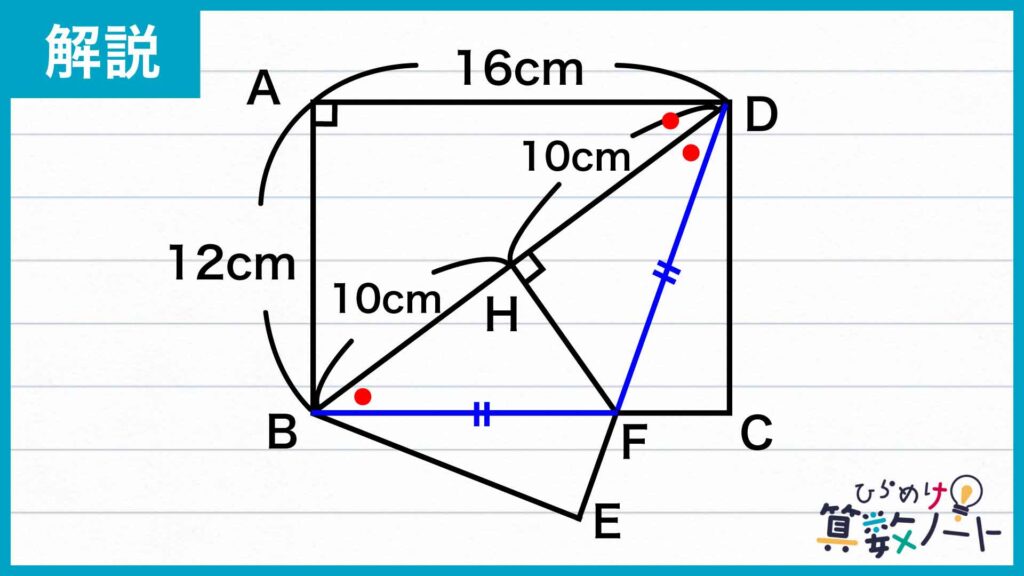

二等辺三角形の性質を利用する

四角形ABCDは長方形なので、辺ADと辺BCは平行です。よって、平行線についての錯角の関係から、角ADB=角DBFとなります。さらに、角ADB=角BDFなので、角BDF=角DBFです。このことから、三角形FDBは二等辺三角形であることがわかります。

二等辺三角形は、頂角(長さの等しい辺の間の角)から底辺に降ろした垂線に関して線対称です。よって、線分DHの長さは、辺DBの長さの半分の10cmとなります(ポイント③)。

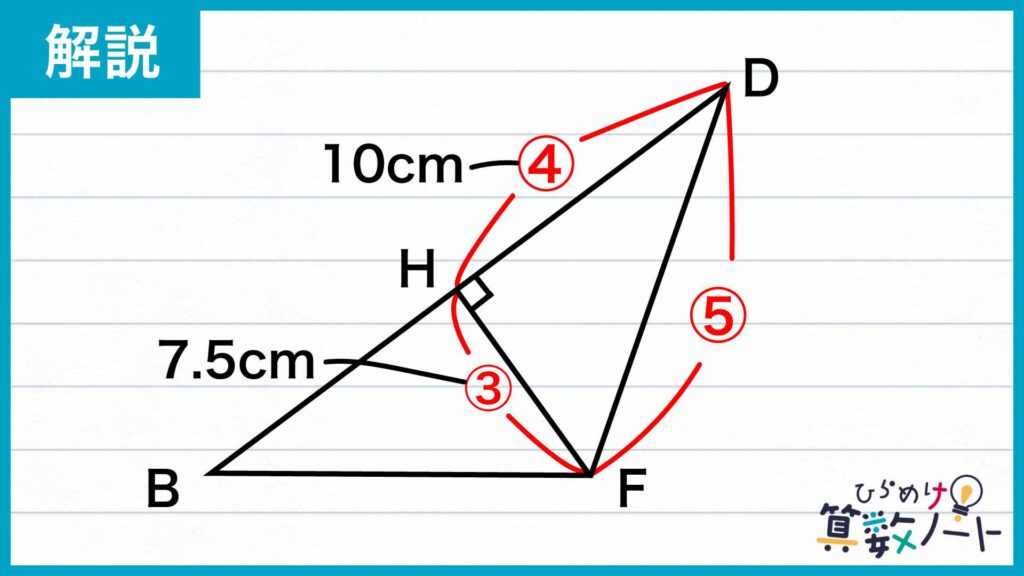

辺の長さの比を用いて面積を求める

ポイント②で示したように、三角形DABと三角形DHFは相似の関係にあるため、対応する辺の長さの比が等しいです。

三角形DABにおいて、辺DA=16cm、辺AB=12cm、辺BD=20cmです。辺DHと辺HFの長さの比は、16cm:12cm=4:3なので、ポイント③から辺DH=10cmであることから、辺HF=10×(3/4)=7.5cmであることがわかります。

よって三角形DBFの面積は、20×7.5÷2=75cm2です。

答え:75cm2それではまた次の算数ノートでお会いしましょう!

「ひらめけ!算数ノート」のバックナンバーはこちらから!

【前回の算数ノートはこちら】

【あわせて読みたい】