ここからはクイズの解説です!

まだクイズに挑戦していない方はこちらからどうぞ!

「つ」=「かさぶた」

長崎では、かさぶたのことを「つ」といいます。

語源としては、「つ」は「ち(血)」のあとにできるものだから、と言われることもありますが、諸説ありはっきりしていません。似た表現は長崎だけでなく、九州地方を中心に比較的広く使われているため、知っていた方もいるかもしれません。

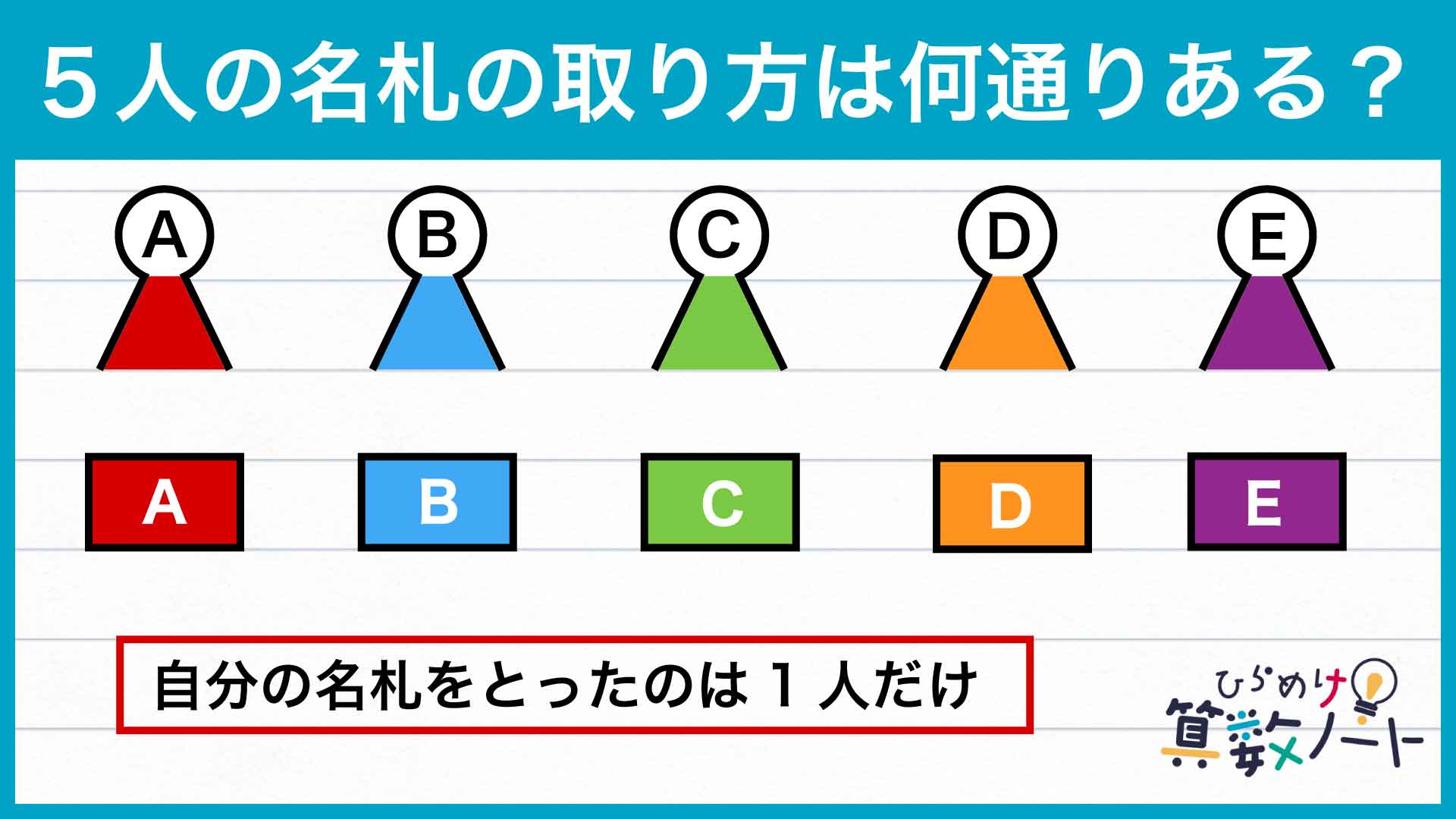

例えば、このようにして使います。

「しとらす」=「していらっしゃる」

「しとらす」は長崎では「していらっしゃる」に近い意味を持つ表現です。

敬意を含む言い回しですが、かしこまりすぎず、日常的な会話でも気軽に使えるのが特徴です。「していらっしゃる」よりも柔らかく、どこか親しみのあるニュアンスになります。

例えば、こんな場面でも使われます。

「じゃがいも」=「靴下の親指部分にあいた穴」

長崎では、靴下の親指部分にあいた穴のことを、「じゃがいも」と呼ぶのが一般的です。ちなみに長崎はじゃがいもの名産地としても知られており、収穫量は北海道に次いで全国第2位を誇ります。

また、長崎弁として「穴をあける」行為のことは「ほがす」、「穴があく」ことは「ほげる」という言い方もあります。

「じゃがいも」を見つけたときにはこんなリアクションになります。

「おもやいで」=「一緒に」

「おもやいで」とは、長崎で「一緒に」という意味を持つ表現です。

長崎では、お盆の時季に、精霊流しというイベントがあります。これは、亡くなった方を弔うために、遺族らが手作りの

すべての遺族が個別に船を作るのは難しいため、町内で合同の船を作ることも多くあります。その船は、「一緒の船」という意味で「もやい船」と呼ばれます。

日常生活の中では、こんな場面で「おもやいで」を使います。

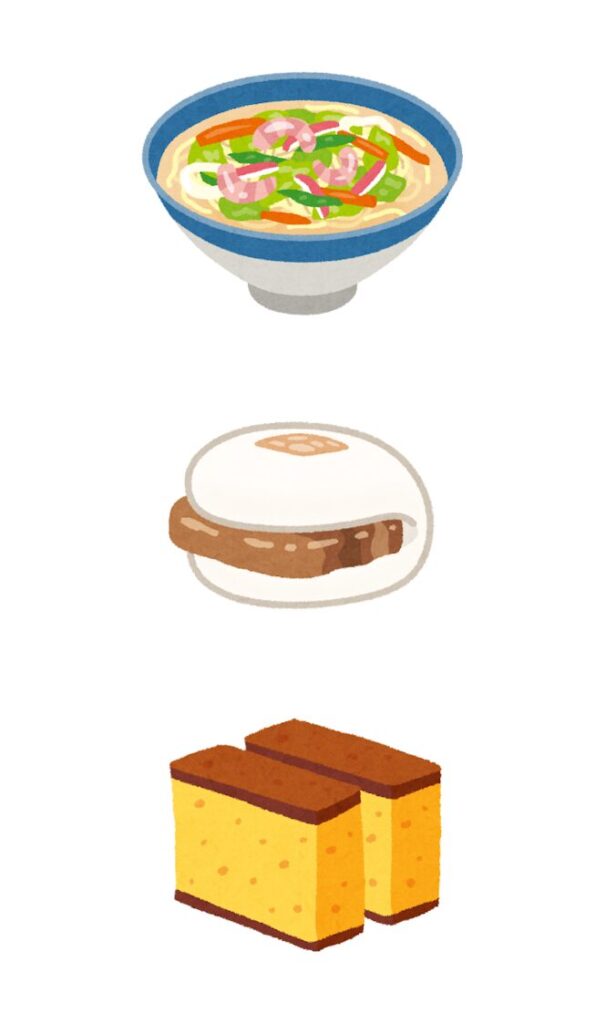

「長崎が遠い」=「味が甘くない」

「長崎が遠い」とは、料理の味について「甘くない」あるいは「砂糖が足りていない」という意味の表現です。

この不思議なことばが生まれた背景には、長崎の特殊な歴史があります。

長崎は、日本が鎖国をおこなっていた江戸時代にも、貿易の窓口・出島を中心に、オランダなど限られた国と貿易を行っていました。このとき、外国からもたらされた砂糖は、長崎街道を通って佐賀・福岡方面へと運ばれました。この経路はのちに「シュガーロード」と呼ばれるようになります。

砂糖の豊富な町だった長崎ではカステラをはじめとする甘い銘菓や料理が生まれ、甘さの足りない味付けのことを「長崎が遠い」というようになったのです。

ちょっと変わった長崎の言葉やその背景について、楽しく学ぶことができたのではないでしょうか。

長崎は、おいしい食べ物に観光名所、そして長い歴史に根ざした伝統文化など、魅力がたくさん詰まった土地です。この記事を読んで長崎に興味を持ってくださった方は、ぜひ一度、長崎に遊びに来てみてくださいね。

【あわせて読みたい】

.jpg)

.jpg)