1ページ目:クイズを解きたい方はこちらから! 以下は問題の答えと解説です

解説

正解は「雪舟」でした。室町時代に日本の水墨画を大成した巨匠です。

▲雪舟の自画像、雪舟のような禅僧には弟子に自画像を与える習わしがあった。

▲雪舟の自画像、雪舟のような禅僧には弟子に自画像を与える習わしがあった。

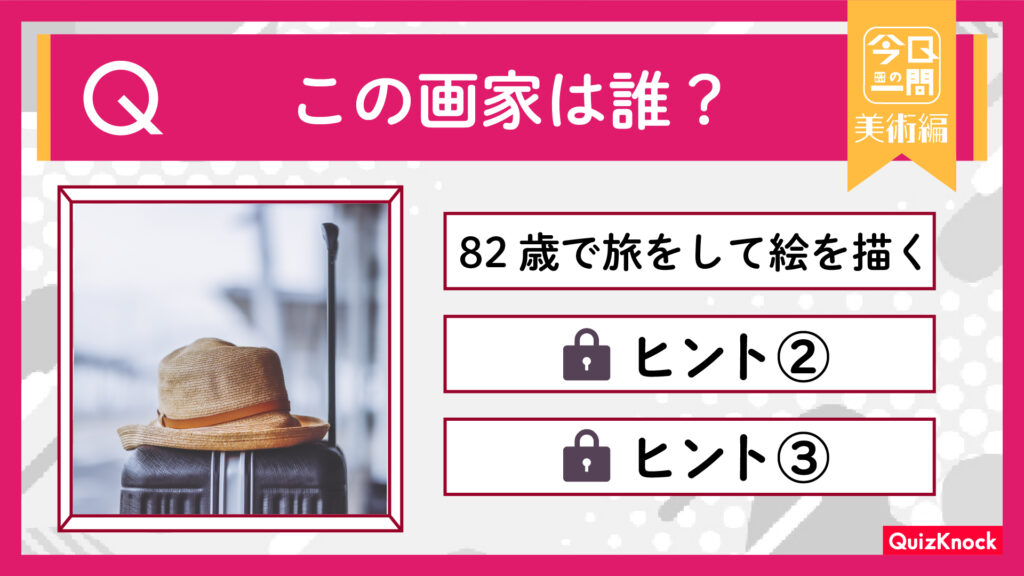

ヒント1:82歳にして旅をして絵を描いた

水墨画とは墨一色で描かれた絵画のことで、中国で生まれ、鎌倉時代に日本に伝わりました。日本では同時期に伝来した禅の思想と結びついて受容され、禅僧の間で盛んに描かれていました。雪舟も、僧としての修行のかたわら、水墨画を学んだひとりです。

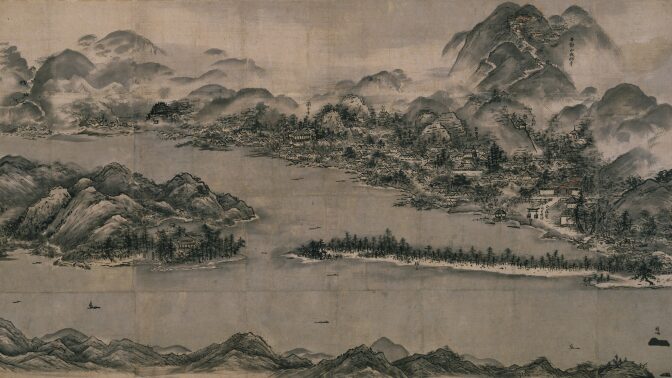

雪舟は京都での修行の後、ほとんどの時期は山口を拠点に活動していましたが、82歳にして京都の景勝地・天橋立まではるばる旅をし、代表作『天橋立図』を描きました。この作品は雪舟の作であることを証明する印がないにも関わらず、緻密な描き込みや巧みな構成から真作と認められ、国宝に指定されています。

▲『天橋立図』、およそ縦幅90cm・横幅170cmにもなる大作

▲『天橋立図』、およそ縦幅90cm・横幅170cmにもなる大作

ヒント2:足の指でネズミを描いたという逸話

雪舟の前半生は実はよくわかっていません。30代半ばに山口に移るまで、雪舟は画家としてあまり名前が知られていなかったようです。しかし、少年時代の雪舟には、次のような逸話があります。

修行の身でありながら絵ばかり描いていた雪舟は住職に怒られ、柱に縛りつけられてしまいます。しばらくして様子を見に来た住職は、雪舟の足もとに一匹の大きなネズミを目にしました。雪舟がネズミに噛まれては大変と思い、住職はそれを追い払おうとしましたが、ネズミは動きません。それもそのはず、そのネズミは、少年・雪舟が自分の涙を足の親指につけ、床に描いたものだったのです。

この逸話は作り話のようですが、江戸時代初期にはすでに本に載っていたほど有名でした。雪舟が大画家として古くから評価されていたことがわかります。

ヒント3:若い頃は「拙宗」と名乗っていた

近年の研究により、雪舟は若い頃「拙宗(せっそう・せっしゅう)」と名乗っていたことがほぼ確実視されています。「雪舟」と改名したのは38歳のときです。「拙宗」時代の画風は晩年の代表作とは大きく異なっていることも注目を集めています。

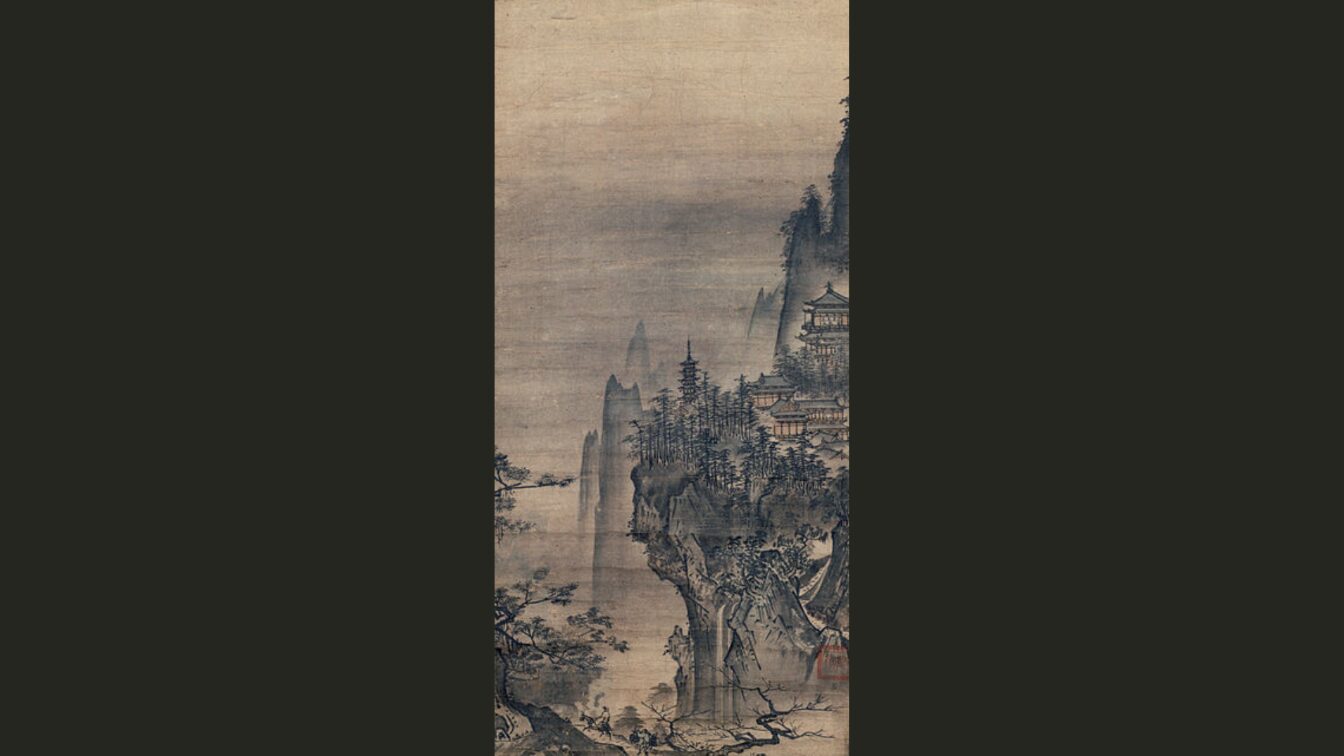

▲「拙宗」時代の代表作『紙本墨画淡彩山水図』、「雪舟」の絵に比べ平面的

▲「拙宗」時代の代表作『紙本墨画淡彩山水図』、「雪舟」の絵に比べ平面的

「雪舟」としての画風が生まれた背景には、48歳にして中国に渡った経験があるとされています。中国の自然や風物の観察・スケッチや、昔の名画の模写が、雪舟のその後の作品に大きな影響を与えました。一方で、中国の人々から見た雪舟も、画家や僧侶としてひとかどの人物だったようです。中国での雪舟は皇帝の命令で壁画を描いたり、修行したお寺で最高の位を得たりしています。

50歳近くなっての海外渡航・80歳を過ぎての旅と、雪舟は年をとってもあくなき探求心で水墨画に打ち込み続けました。一生ものの特技を見つけられることはうらやましいものですね。その絵が、今でも人に感動を与え続けているのですからなおさらです。

最後まで読んでいただきありがとうございます! ぜひ次回の「今日の一問・美術編」にも挑戦してくださいね!

【前回の「今日の一問・美術編」はこちら】

【あわせて読みたい】

.jpg)

.jpg)