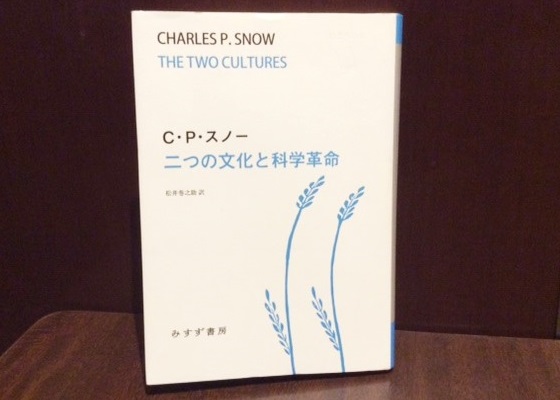

まず、タイトルから見ましょう。ずばり「2つの文化」とは、文学者たちに代表される「文系」文化と、物理学者に代表される「理系」文化のことです。本書をざっくりまとめてしまうと、学問においては「文系」「理系」の両派が断絶しており、それによって様々な弊害が生まれていると語った本です。文系・理系分けの問題点や、学問分野のあるべき姿について語る時、この本は今日でも必ず参照される古典のような存在となっています。

この本の著者は、イギリスのチャールズ・パーシー・スノーというイギリスの人物です。彼の経歴は、本書の内容に深く関係していますので、いきなりですが確認しておきましょう。

スノーは、大学で物理学者としての教育を受け、優秀な成績を収めて研究に従事しました。その一方で幼い頃から文学少年であった彼は、20代後半になると自ら小説を執筆・出版するようになります。30代には、イギリス政府の文官の仕事を得て科学行政に携わりました。50代後半になると一切の役職から離れ、知識人としての講演・文筆活動にいそしみました。

つまりスノーは、大学で「理系」の教育を受け、小説家として「文系」で成功し、その後に両者の橋渡しをするような職業についたのです。

本書は、スノーが1959年に行った講演をもとにしたものです。かなり古い文章ですし、日本語訳のページにしてわずか50ページ強という短さですが、その内容には目をみはるものがあります。では、実際に見ていきましょう。以下、しばらくスノーの記述をまとめることに終始し、私の意見は入りません。

スノーは、西欧社会の人々の知的生活は、2つの極端なグループに分かれていると述べます。1つのグループは、文学者に代表される知識人グループです。もう1つは、物理学者に代表される科学に携わる知識人グループです。これをスノーは「2つの文化」と呼んでいます。

2つのグループは、相互に全く交流がなく、相手の専門分野について何の知識も持っていません。例えば、科学者たちのグループは、文化・歴史・社会に対して全く無関心です。ディケンズやシェイクスピアのような、イギリスの文学好きな人なら誰もが読んでいるような本に触れたこともありません。一方で文学者たちのグループも、科学について全く無知です。例えば、物理学ではもっとも基本的な部類に入る熱力学第二法則について、何も知らない人ばかりです。彼らの多くは、物理法則に対する理解が「新石器時代の祖先なみ」にとどまっています。

それだけではなく、2つのグループは、互いに対して誤解を抱き、敵視しあっています。文学者たちは、科学者を知識人として認めません。科学者たちのことを、人間のことや社会問題に関心のない楽天主義者とみなしています。一方で科学者たちは、文学者達は先見の明を欠き、時代遅れで非文化的な社会通念を持っていて、深い意味では反知性的だとみなしています。

このような分断は、イギリスの早期専門化教育によって作り出されているとスノーは言います。ここでスノーは2つの文化が断絶した歴史を振り返ります。

18世紀にイギリスでは産業革命が起こり、人々が農業から工業へと移りました。しかし産業革命は、実際の現場における「まぐれ当たり」といった面や、変わり者の発明家中心に担われた面がありました。そのため、伝統的な知識人・文学的知識人は産業革命に関係ない存在であり続けました。むしろ、産業革命を嫌がるような言動が見られました。国を豊かにするには産業革命を推し進めるような応用科学技術の教育が必要だったのに、イギリスやアメリカではそのような教育体制が用意できず、ドイツに先手を取られました。

さらにスノーは、1959年現在のイギリスは、産業革命とは一線を画した「科学革命」の時代に入っていると述べます。「科学革命」は様々な意味で用いられる言葉ですが、ここでは「科学の営みが産業や経済と密接に結びついて、生活用品やインフラを提供するようになり、我々の暮らしに欠かせない存在となったこと」を指します。科学そのものが応用されるようになった点で、現場のアナログな創意工夫で完結していた産業革命とは異なります。

科学革命の時代では、科学とそれに基づいた技術抜きに、我々の生活と社会は成り立ちません。問題を解決しながら社会を運営していく上では、生活に応用できる科学技術をマスターした技術者達が大量に必要になります。科学知識を最低限備えた政治家も必要になります。

さらに、スノーは人類社会の発展にまで話を進めます。科学革命の時代には、富んだ国は技術によって豊かな暮らしを実現する一方、科学技術が普及しておらず貧しい国は以前の悲惨な暮らしを続けています。希望があるのは、科学技術を普及させれば、貧困問題は急速に解決に向かうだろうということです。そのためには、富んだ国が貧しい国へすぐに援助を行うべきです。資本・資源を投下し、技術者を派遣して技術を伝えなければなりません。

ここで障害となるのが、先ほど述べた2つの文化の分断です。文学者たちのグループが科学革命に資する技術に対して無知なことはいうまでもありません。さらに、物理学者など基礎研究に従事する科学者たちすらも、応用科学・技術に対しては素人なことがあります。我々の生活を実際に支える科学技術について無知な人が多すぎるのです。さらに、応用科学に通じた技術者の数が圧倒的に不足しており、世界の貧困を解決するだけの需要に見合いません。

スノーは、技術者を大量に送り出すために、教育をどう改革すべきかを考え、やはり2つの文化の分断を解決しなければならないと主張します。

この本からは、大きく2つの内容が読み取れると思います。

まず、スノーの記述が現在でも通用する部分です。

「文学者たちのグループ」を「文系」に、「科学者たちのグループ」を「理系」に置き換えて「2つの文化」対立についての記述を読み直すと、ほぼそのまま、現代の日本にも当てはめられるように思います。

私たちの日常生活には、「文系」「理系」という言葉が当然のように存在しています。一般に学問は、物理・化学・数学・生物などを中心とする理系学問と、文学・歴史・社会を中心とする「文系学問」「理系学問」に分かれるとみなされています。「文系人間」「理系人間」という言葉も一般的です。前者は情緒的な人間、後者は数字が得意で理詰めの人間とみなされています。大学入試の受験システムも文系・理系の区別を前提としています。高校生達は、早いうちから文系の学生・理系の学生に分かれ、それぞれのジャンルに属する教科の学習に特化して受験勉強にいそしみます。

しかし、以上のような「文系」「理系」概念と社会システムは、頻繁に問題点を指摘されます。よく言われるのが、全ての学問が理系・文系にくっきり区分されるわけではないということです。経済学は「文系」とされますが、数学の知識が必須です。心理学は「文系」とされる文学部にありますが、実験を行い結果を統計で処理する点で、研究手段はサイエンスです。一方、「理系」とされる認知科学・情報科学では、哲学の知見が援用されることがあります。建築は「理系」とされる工学部に属していますが、思想・美術とも密接に絡みます。

このような状態の中、早い段階で「文理分け」を行うのは、大学に入ってからの勉学に悪影響です。

まず、進路選択が適切に行われない可能性があります。まだ大学の学問に全く触れておらず想像も出来ない高校生は、受験科目の得意・不得意で文理を「なんとなく」決める人が多いはずで、大学に入ってから想像とのギャップに苦しみます。現在の制度では文理間の変更もなかなか出来ません。

さらに、「文理分け」により片方の科目しか勉強出来ないシステムは、学問を理解しようとしない無関心への言い訳を提供しています。「私は文系だから数学は必要ない」「私は理系だから政治や文学について考えなくてもいい」という発想がまかり通ります。他の専門分野の人々の話をはなから聞こうとしません。「文系人間」「理系人間」という言葉も、人々の学問に対する理解をゆがめ、多様であり得たかもしれない皆の学問的興味を狭めることでしょう。

では、学問分野の線引きを一切なくし、全ての学生が全ての分野を学べばよいのでしょうか。残念ながらそうもいきません。現代の学問は、純粋に知識量が段違いになっていますし、高度に専門化しています。全ての分野の基礎だけを把握しようとするのは、物凄く頑張れば可能かもしれません。また、その路線に少し足を踏み入れるのは教養課程の教育として有効ですし、なされるべきです。しかし、一人が全てを細部までカバーするのは時間的に無理です。よって、各人がどこかのタイミングで、自らの専門分野を(必ずしも1つではなく、2つ3つでもよいので)決めなくてはなりません。そして、異なる専門分野の人々同士が、互いに話し合い、情報を交換し合い、協力して分業しなければなりません。

そのための理想的な教育システムは何でしょうか。学問分野を、むやみに分断せず、それでいて一人が学習しうる範囲に割り振るには、どうすればよいのでしょうか。イギリス人であるスノーは、本書の中で他の国の教育システムを参考に、理想の教育システムを考えていました。我々も、「文系」「理系」という既存の教育に疑問を抱き、新たな方法を考えるべきでしょうし、そのような取り組みは各所で見受けられるように思います。

次に、スノーの主張が危うい部分、通用しない部分についてです。

本書は1959年の段階に書かれたものです。それ以降の社会の変化を織り込んで考える必要がありますし、そもそも不適当な部分もあります。

まずスノーの時代に比べ、現代は学問分野の細分化・専門化がますます進んでいます。「2つの文化」どころか「数百、数千の文化」が乱立しています。それに伴い、危機感を抱いた人々により学問分野間の融合も叫ばれるようになりました。

また本書では、文学者たちは科学者たちを認めず、押さえつけているとされます。しかし、スノーの言う「科学革命」はその後さらに進展しました。科学がより深く生活に浸透し、科学技術の恩恵を受けた品物が我々の生活スタイルを変化させている今、文学者たちのグループはむしろ影響力を失いかけています。今日では、定量的なエビデンスが重視される機会が増え、「大学の文系廃止」というニュースまで飛び交い、技術者の数が増やされています。この点に関してはスノーの嘆いた状況が消え、スノーの提言が現代において大いに実行されたのです。

では、スノーの提言が実行され、技術者が増えた結果、貧困をはじめ社会問題が首尾良く解決したのでしょうか。そんなことはありません。科学技術が導入されても、政治腐敗のため大衆が未だ貧しい国が存在します。富める国の中では、経済的格差が拡大し、貧しい者がむしろ増えました。環境問題のように、学問分野を越境して協力しなければ解決できない社会問題も増えました。さらに、バイオテクノロジーや医療の発展が生命倫理問題を提起したように、科学技術自体が新たな倫理的問題を生み出しました。いずれも、技術者の数をやみくもに増やしたからといって解決できるものではありません。

この点、スノーは勢い余って、様々なことに楽天的でありすぎたと思われます。本書には、科学者たちは適度に楽観主義で、倫理観にもすぐれているという記述が多数存在します。

しかし科学者たちの倫理観が他の職業の人々に比べて特別優れているかどうかは微妙です。原爆開発をはじめ、科学者が社会的責任を問われる場面は多く存在します。研究不正問題も後を絶ちません。

さらに、「科学革命」時代の社会問題を解決するには、歴史的に蓄積されてきた「文系」の知も必要であるように思われます。

この点において私が何より重大だと思うのは、科学技術の足下が掘り崩されないために、科学技術以外の知見が必要だろうということです。

科学を支えているのは、人々に対する教育であり、大学や企業における研究体制です。今日の社会において、多くの人々へ十分な教育を行き渡らせ、経済的に困窮せず政治的圧力を受けない研究体制を維持する方法について考えるとき、政治・経済・歴史といった「文系」学問の知見も必要なはずです。むしろ、スノーの提言を踏まえて「科学技術だけが必要なのだ」と誤解し、「文系」学問を全て切り捨てることがあれば、科学技術を支えている教育・研究といった基礎が崩壊する可能性すらあるでしょう。

まとめましょう。スノーの「2つの文化」論は、今日でもなお通用しています。例えば、今日の日本の「文系」「理系」問題です。

しかしスノーの「科学革命」論は、スノーの思うほど楽なものにはならず、我々は「2つの文化」問題解決の必要性をいっそう痛感させられることになりました。高度な科学により支えられている現代社会では、学問分野の分け方・それに基づく教育方法・労働者の分業方法が、社会の行く末に密接に関係しているのです。

学問分野の捉え方は、ひいては社会をも動かすのです。

.jpg)